展覽開幕:2011年10月29日 下午14:30

展覽時間:2011-10-29——2011-11-18

策展人/學術支持:宋曉松

展覽地點:成都歲月藝術館(成都市錦江工業園區三色路38號)

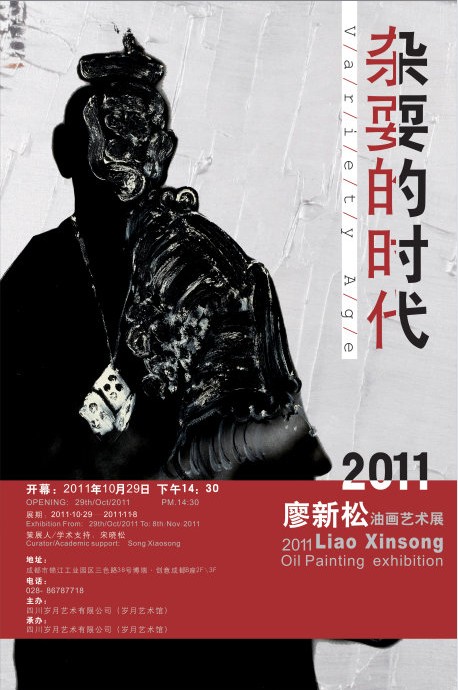

2011年10月29日下午,《雜耍的時代-廖新松畫藝術展》將在成都歲月藝術館開幕。本次展覽由宋曉松策劃并擔任學術支持。

“雜耍的時代”創作手記

艾略特對他的時代命名為“荒原”。“荒原”指向文化、社會。到奧登則進一步具體化了,1947年他出版了詩集《焦慮的時代》,“焦慮則指向了每個具體的生命,個人。我把我們的時代定義為“雜耍的時代”,是想把生存的危機、壓抑、冷漠,轉變為有益的東西,實現更高層次的健康維度。

這一年,我使作品發現了語言的自覺性、構成性。語言目的的轉換是這一年作品最根本的進展,由歌唱變成了質詢、追問。用彼此纏繞沖撞的線條使陳述更內在化。不用去清理作品的基本意象,它擴大了我們的茫然,擴大了作品的承載力。

2011.4.15

“雜耍”是我與觀眾、讀者溝通的橋梁

用抒情消滅抒情這一階段所做的重要工作

雜耍的人物,來自經典戲劇人物形象。他是自我戲劇化的表演者,以雜耍的方式來表演,是我與觀眾、讀者溝通的橋梁。

描繪苦難、失落的現代靈魂,將人物引入情景表現,去面對自己的焦慮,自己的欲望,自己的恐懼。然后實現自我救贖。

“雜耍”是原初概念,“表演者”是原初圖式,是隱喻,是深度意象。看是不可理喻非邏輯的語言中,我感受到了真正的魔力,那些詞語不是技術的積木而是精神的容器。

美學式的救贖

完成從傳統到當代立場的轉換與建立,就像從肉體到精神的一次煉獄。

什么樹根在抓緊,什么樹根在從這堆亂石塊里長出?人子啊,你說不出,也猜不到,因為你只知道一堆破爛的偶像,承受著太陽的鞭打——艾略特-《荒原》語言的結構;文化的結構;社會的結構。結構主義當用來分析文字時,結構主義批評者會分析如一個故事中各元素的潛在關系,而非故事中的內容。

結構主義最好是看著一種有許多不同變化的概括研究方法,就如同任何一種文化運動一樣,結構主義影響與發展是很復雜的。

結構主義會找出作品的意義,而非作品的意圖。

結構主義幫助刺穿了混亂的外表,揭露了隱藏在下面的完整結構。

結構主義把文本做了太多的解讀,讓聰明的學者能夠創造一些其實并不存在的意義。

要使生活本身審美化,進入一種最高度的把握生命和最深度的體驗生命的精神境界。過著心靈化的生活。

2011.5.18

今天開始轉入文本實驗,紙質的、素描的、手稿的,把“表演者”人物形象推向深入。用這個人物帶出大關懷、大困惑。

一切學問、學術,包括自然科學、社會科學當然還有人文科學,其最高境界或最終都要落實到人文,落實到人文主義關懷。

視覺藝術是要靠視覺的元素來表達的,它本身有另外一個邏輯在里面發生關系。

相遇——藝術家與自然在一剎那彼此的喚醒,一種陌路相逢的神交。

2011.1.28

昨晚的夢:極限實驗

只有在藝術家陷入狄俄尼索斯式的狂喜之時,“原初統一”的審美經驗才能發生,而此時的主體意識卻消失殆盡。

——尼采《悲劇的誕生》

把一套知識系統提煉成概念——建立原初概念,就象笛卡爾的“我思故我在”,蘭波的“生活在別處”,海德格爾的“此在”,尼采的“強力意志”。

藝術圖式的張力,藝術觀念的張力,體現圖示關懷與主題關懷;而主題關懷要深入到中國傳統文化的核心。

把背景降到最低

把色彩降到最低

把學院所學的東西降到最低

“朦朧詩”使小說家發現了語言的“自覺性”“構成性”,使語言由工具變成了語言自身。

現代藝術是人類智能的高消耗:作者和他的讀者或觀眾都得費腦子。

詩人·詩歌

這些人關心語言內部的奧秘,有點脆弱,或者說是“敏感”,對生存抱著某種程度的懷疑。

在完成一幅作品的構圖、色彩、空間結構等程序過程中,往往要布設某種“天機”與“密碼”。讓讀者從畫面的“謎面”去破譯“謎底”。

過去我試圖去使用所有的可能性,現在我試圖去排除所有的可能性。

焦石間沒有流水的聲音,只有這塊紅石下的影子。

——艾略特《荒原》

自然的添加嗓音里吶喊的力量。盡可能追蹤這些吶喊生發的回音。

堅韌不拔,在認知墮落的當代風物地方式上具有攻擊性的求新。傳統是當代的母親,原初的聲音。

一首詩表層的喧囂是愉快的,但背景音樂是痛苦的,它就可以呈現為快樂。

據悉,本次展覽就展至2011年11月18日

關于-廖新松

1981年至1983年成都師范美術班學習;1983年至1985年成都金堂趙渡中學任美術教師;1985年至1988年在四川省教育學院美術系油畫專業學習;1988年金堂趙渡中學任美術教師。現為中國美術家協會會員,四川師范大學文理學院副教授。