中國傳統技藝大師吳敏:讓渾天儀重燃生命

來源: 中國國家藝術網 2019/6/25 作者: 地點:北京

中國古人長期仰望浩瀚的蒼穹,在斗轉星移間,創制了用以觀測天體位置的儀器——渾天儀。在漫長的中國古代史上,渾天儀始終是最重要的觀測天體的儀器。

南京紫金山天文臺現存明朝復制元代的渾天儀

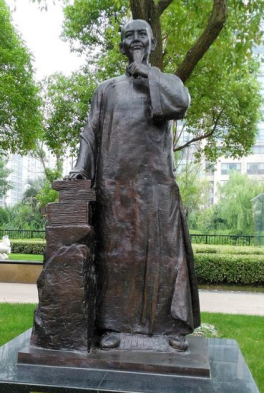

東漢張衡創制了用來演示天象的水運渾象,利用漏壺流水推動齒輪的傳動裝置,逼真地反映天球旋轉、星辰出沒。宋代理學家朱熹也曾對渾天儀產生極大的興趣,不僅考察了渾天儀發展的歷史過程,而且還對渾天儀的結構作了細心的研究。元代天文學家郭守敬1276年創制了簡儀,將渾天儀從復雜的環圈中解救出來,歐洲直到三百多年后,丹麥天文學家第谷才發明了與之類似的裝置。清代,南通籍科學家蔣煜也制作過以機械鐘為動力的多功能渾天儀,在當時對航海航天、天文氣象、民用軍事等諸多領域有著重大貢獻,在當時世界上居于無可置疑的領先地位。

清代南通籍科學家蔣煜銅像

1900年被德國掠奪的渾天儀,第一次世界大戰結束,于1920年歸還我國

可惜的是,晚清以后渾天儀再無發展。 而后經歷了八國聯軍的入侵、日軍侵華,侵略者肆意掠奪、破壞中華文物。渾天儀先流落海外,于1920年回國后存放于南京紫金山,在抗日戰爭期間這座渾天儀損壞嚴重,龍爪被砍斷,渾天儀上連龍身和云山座的銅鏈丟失,簡儀四游環上的窺管也沒有了,至于一些附屬儀器和零件幾乎蕩然無存。這些慘痛的歷史為后人復制渾天儀帶來極大的困難。

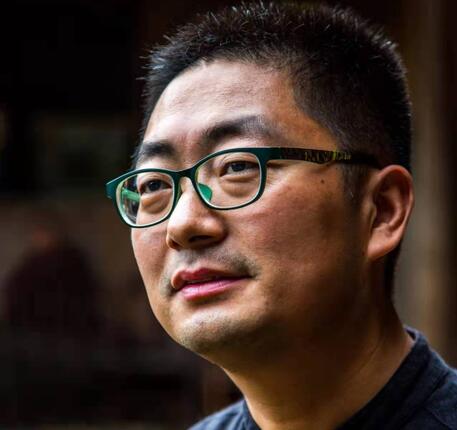

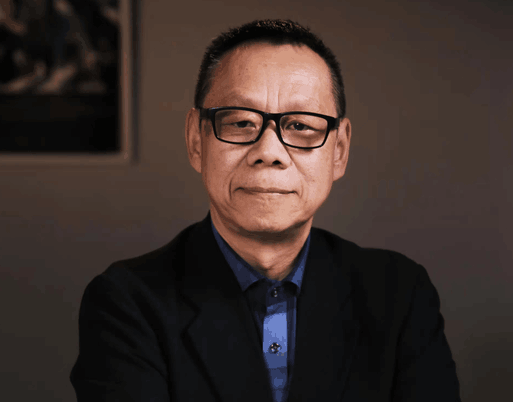

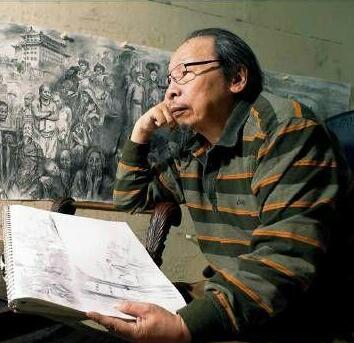

為了更好地傳承渾天儀所代表的中華民族敢于眺望宇宙、實踐創新的精神,保存這份珍貴的中華民族科技史、文化史上的瑰寶,吳敏一頭扎進復制渾天儀的事業中,并將其作為自己畢生的使命。吳敏師從中科院紫金山古天文儀器防復制專家王德昌研究員。2011年,吳敏與團隊成員一起花了近一年時間深入北京天文館、北京古觀象臺、北京大學圖書館、南京紫金山天文臺搜集查看了上百萬字的資料,又耗費數月跑遍了全國二十多家加工點,與專家和工匠商討制作流程。經過多年的努力,吳敏團隊成功復制了第一臺1比1的渾天儀。為了達到原汁原味地呈現,他們在試制的過程中屢次失敗,毀掉過十多個不成功的作品,1比1大小的渾天儀做出來時,他們足足花了兩年時間。

吳敏復制的渾天儀亮相米蘭世博會,榮獲國際傳統藝術特別金獎

功夫不負有心人,他們復制出的渾天儀甫一面世,就艷驚四座。2014年,該座渾天儀在中國工藝美術精品博覽會上斬獲“國藝杯”金獎,同年在中國民族精品博覽會上被授予“中國民族精品”榮譽稱號。2015年9月,受中國科學院國際學術交流中心邀請,吳敏帶著他復制的渾天儀亮相米蘭世博會,并榮獲42屆米蘭世博會中國館藝術展特別金獎,在國外引起轟動。為了表彰吳敏在渾天儀復制過程涉獵的傳統工藝領域取得的顯著成績,全國商務人員職業技術考評委員會、中國傳統文化和傳統工藝發展工程工作委員會聯合授予他“中國傳統技藝大師”的榮譽稱號,這份行業內最高級別的榮譽對吳敏是鼓勵,也是鞭策。

明年是渾天儀回歸一百周年,43屆迪拜世博會也將正式開幕,作為中國傳統工藝領軍人物以及迪拜世博會中國藝術展的展覽部執行長的吳敏將帶著復制的渾天儀亮相迪拜世博會,繼續向世界推介渾天儀,傳承、弘揚中華民族傳統科技與藝術。

中國傳統技藝大師吳敏和他復制的渾天儀

目前除了渾天儀,吳敏團隊也在復制地動儀、日晷、水運儀象臺等五十余件古天文儀器,并將在南通等地籌建中華時間雕塑主題園。吳敏感言,在重鑄渾天儀的過程中,充分感受到中華文化藝術與科技的博大精深。盡管現代科技飛速發展,渾天儀凝聚了民族精神生生不息的希望,以及這個民族對天文學及一切未知領域孜孜以求的探索精神,是當之無愧的非物質文化遺產,值得永遠傳承下去。

本站藝術名家官網優惠搶駐中!

歡迎藝術名家注冊藝術家會員,開通自己的官網,上傳自己的佳作和內容。

QQ:271692909

《藝術家網絡大辭典》誠邀入編

《藝術家網絡大辭典》,可以刊登藝術名家生平簡介、代表作、目前市場行情、收藏潛力等

QQ:271692909

本站各省市代理商火熱加盟中!

要求:人品好,熱愛藝術事業,有一定的藝術圈人脈、懂經營管理的創業型人才優先。

QQ:271692909

- 版權所有:藝術網 2009 Copyright www.rxmjg.com All right

reserved 藝術網

- 全國免費服務電話:010-57235791 京ICP備16006906號-3 總編熱線/微信:13521114381

QQ:271692909

QQ:271692909