2023年10月14日,第三屆“中國白”國際陶瓷藝術論壇 ——“無界”在杭州英藍中心舉行。

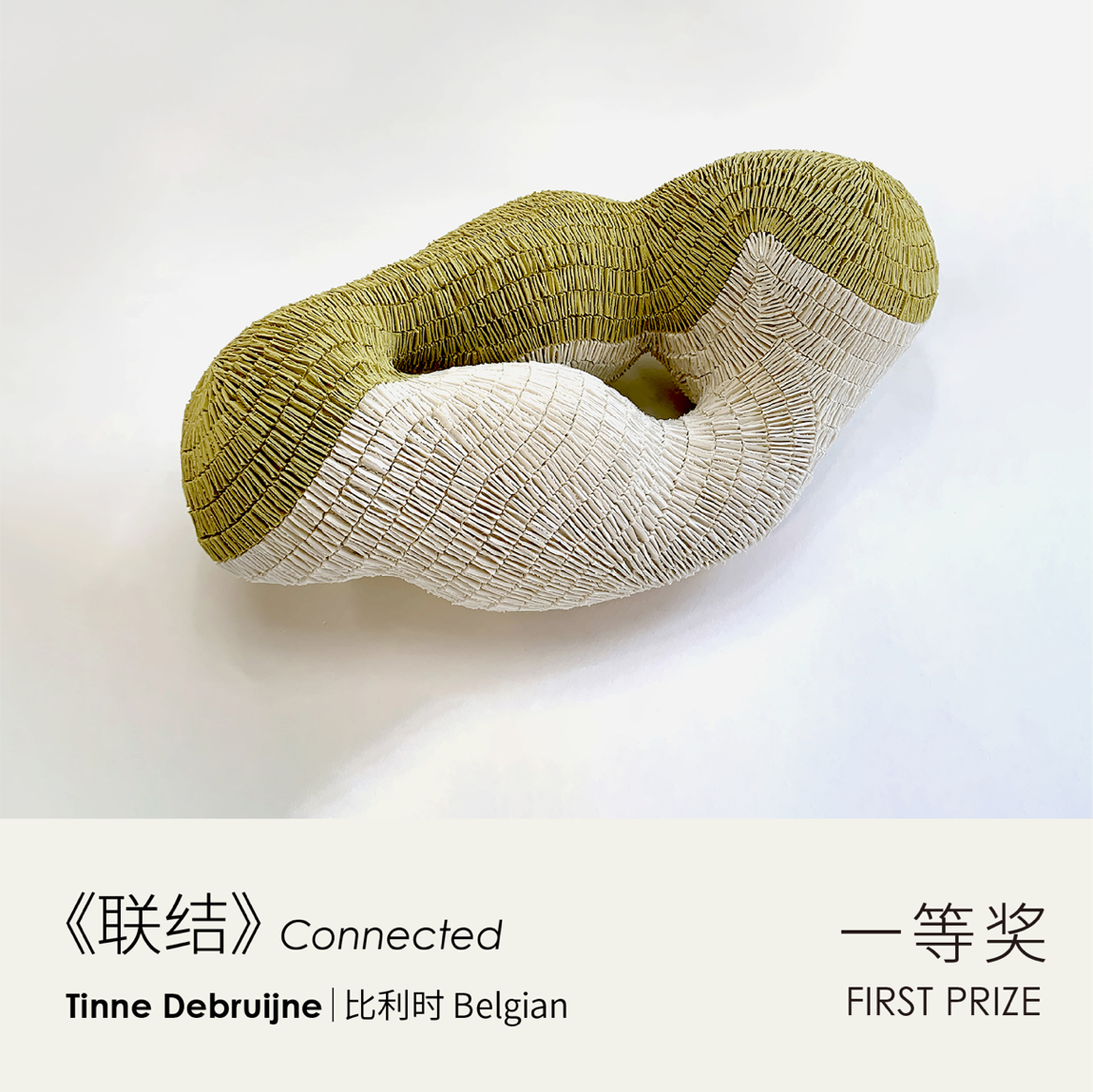

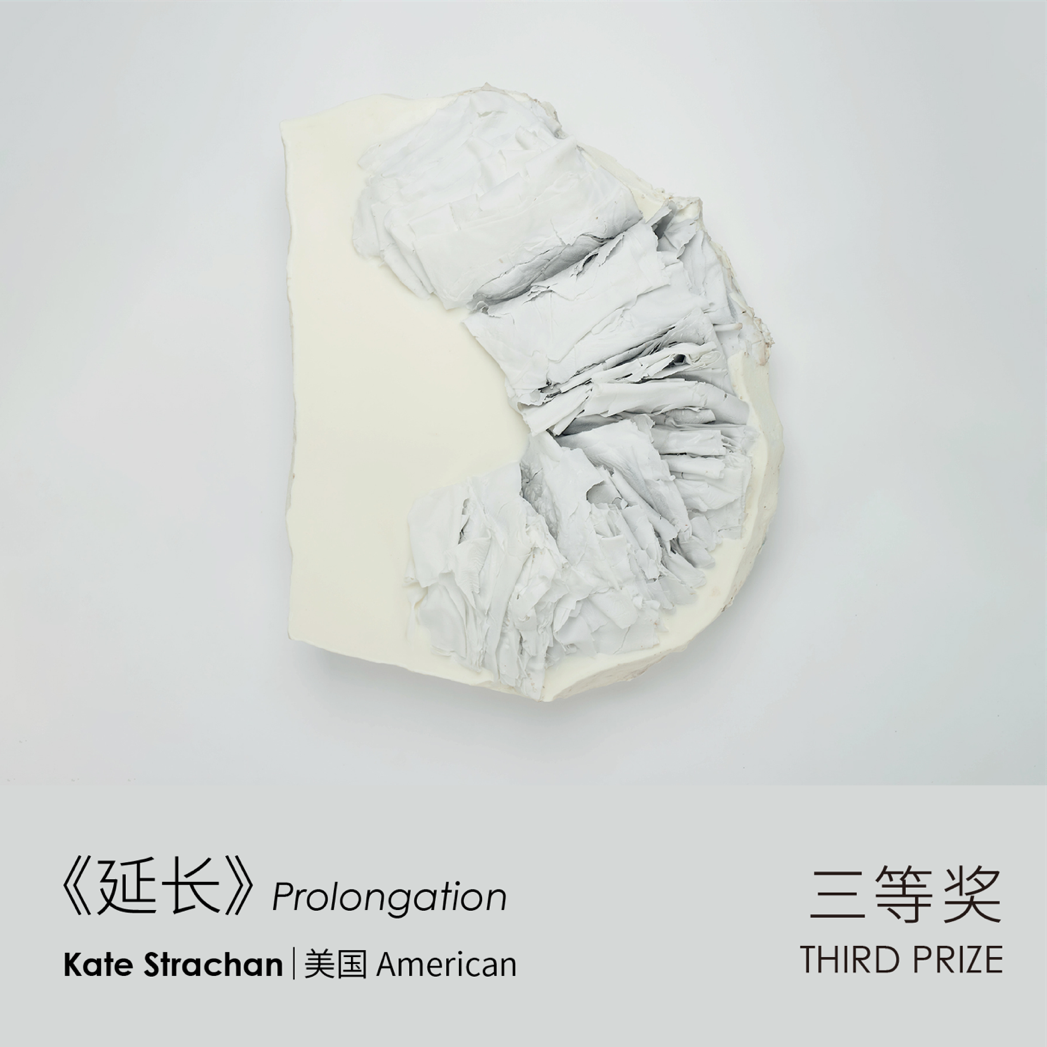

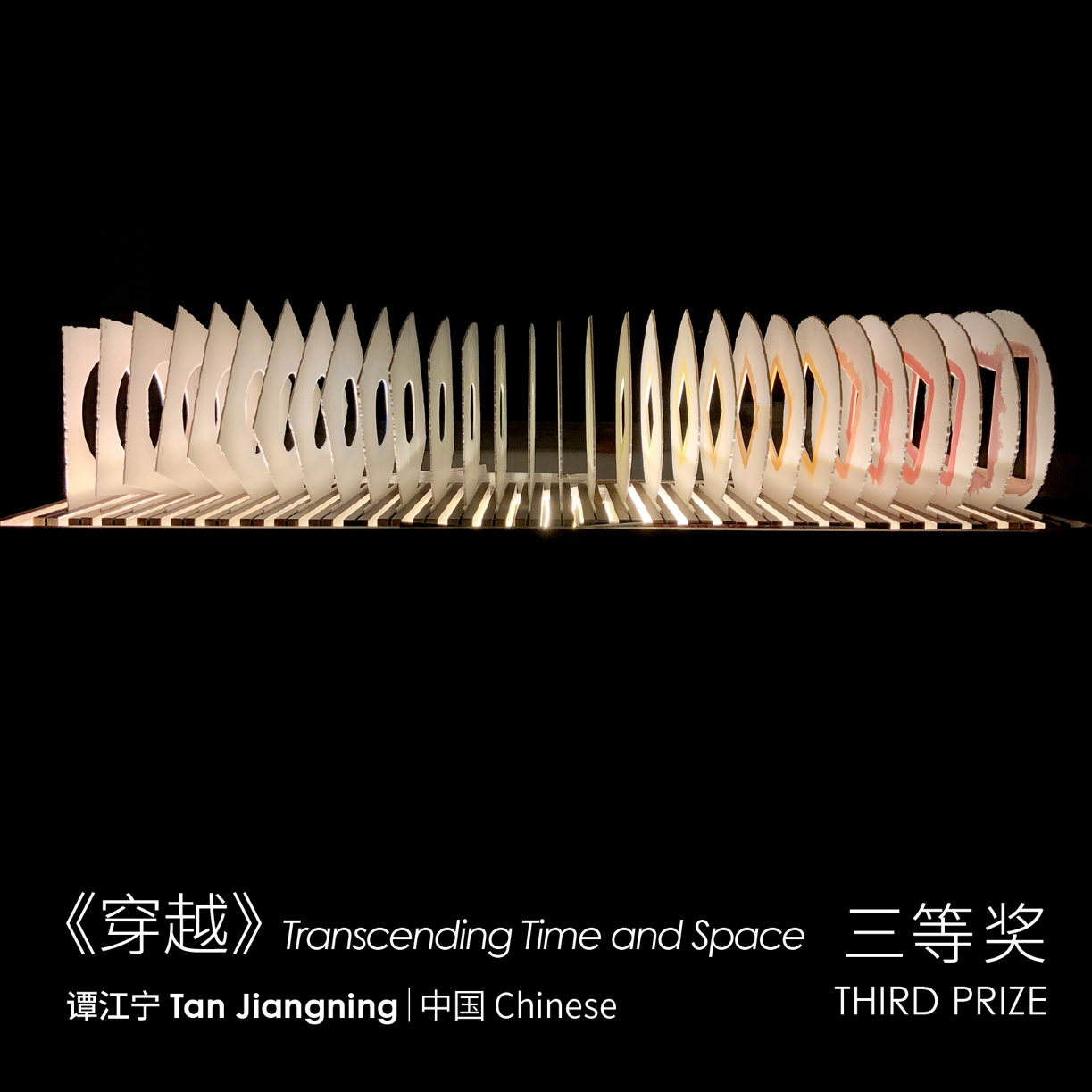

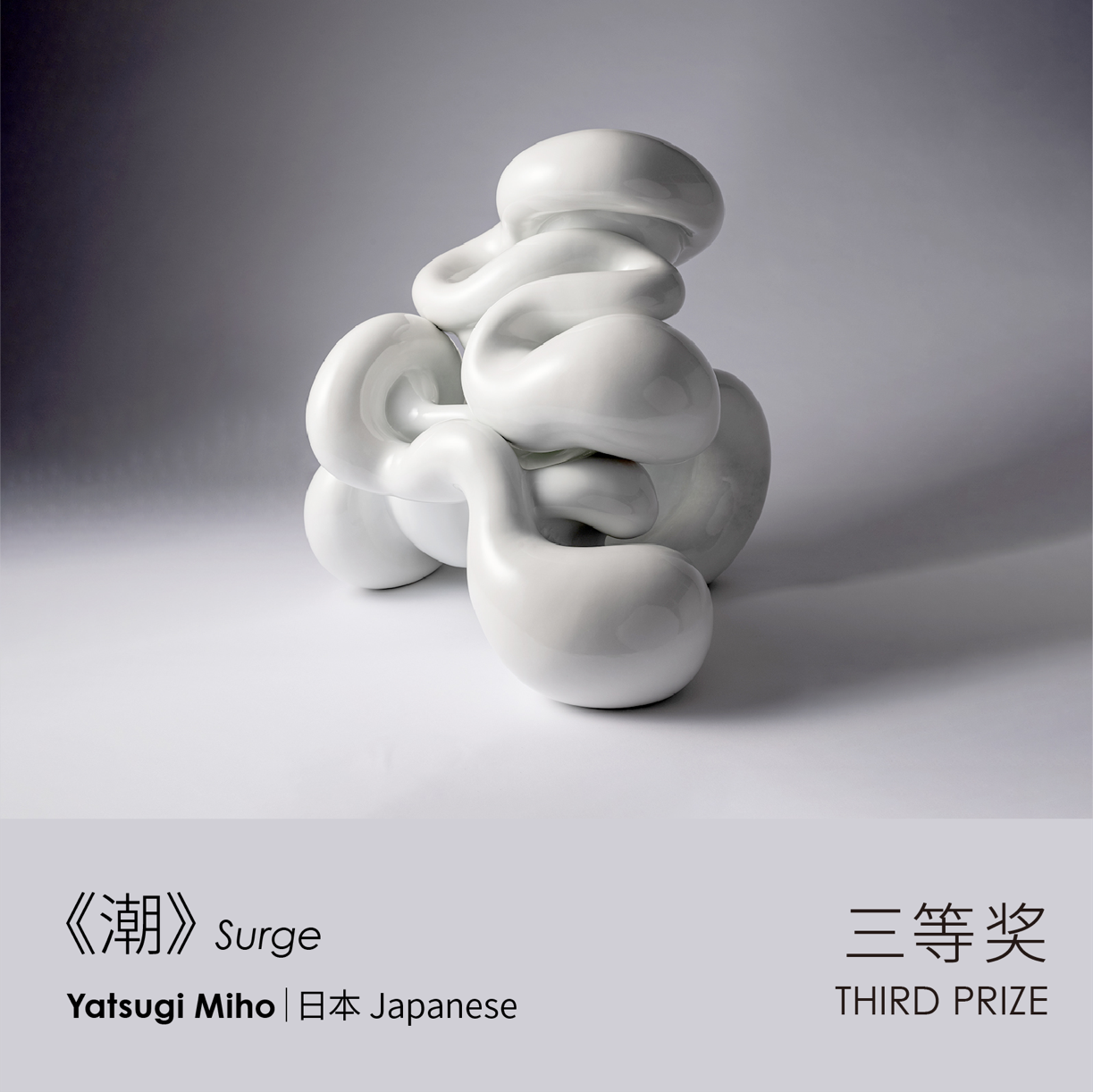

據悉,本屆大獎賽自2020年8月18日啟動全球征集共收到來自五大洲50個國家747名藝術家的943件/組參賽作品,經評委會初評和復評后,165位藝術家的作品進入現場終評環節,最后有15位中外藝術家獲獎。

這些作品都是以不低于50%的白色瓷土為材料進行創作,評委們評選出代表國際藝術前沿性、創新性的作品。

大獎賽評審委員會主席白明、評委克勞迪婭·卡薩利(Claudia Casali)、寄神宗美(Yorigami Munemi)、許杰、呂多維克·里奇亞(Ludovic Recchia)與大獎賽組委會主席佳玥(Christine Cayol)6位嘉賓共話“中國白”,在論壇上就“陶瓷藝術的歷史與本體”“文明互動”“藝術無界”等議題,展開學術交流與文化分享。本次論壇由中法文化論壇法方秘書長、大獎賽組委會秘書長胡欣主持。有關各界知名人士和藝術家出席論壇。

杭州英藍中心

論壇現場

論壇中,著名當代藝術策展人、評論家費大為,中國國家畫院研究員、清華大學美術學院教授、博導、香港鳳凰衛視高級策劃王魯湘,德化縣委書記黃文捷,“中國白”國際陶瓷藝術大獎賽發起人、資助人、英藍集團董事長于志強等也先后參與討論與分享。

胡欣 中法文化論壇法方秘書長、大獎賽組委會秘書長

胡欣介紹到,通過“中國白”國際陶瓷藝術大獎賽,全球藝術家們向世人展現了他們從技術到藝術,從束縛到自由,從追隨到創造,從過去到現在,從物質的感知到精神的提升所具有的豐富的想象力、創造力和偉大的熱愛。陶瓷藝術給人帶來了美、愉悅和享受,并邀請各位評委和專家先后為大家分享他們眼中的“中國白”。

白明 中國美術家協會陶瓷藝術委員會主任 清華大學美術學院陶瓷藝術設計系主任

“大獎賽是向世界提問的一種方式”

“陶瓷藝術是一部百科全書”

大獎賽是一種提問的方式,藝術家們在拿自己手中的作品來向這個世界提問,這是非常重要的藝術傳播的手段。走到了21世紀,不同教育背景、文化背景的藝術家,對待這樣古老的陶瓷材料,還擁有什么樣的可能性?他們希望在這里面發現與未來的某種專業預判相關的作品,被選擇出來,被關注到。

這是“大獎賽”舉辦的第3屆,走到今天,我們在這里看到了陶瓷藝術在今天的如此廣闊的豐富性。十幾年前我寫過一篇文章,說“陶瓷藝術是一部百科全書”,它是平面的,也是立體的;它是工藝的,也是藝術的;它是歷史的,也是生活的;它是繪畫的,也是雕塑的。我們會從陶瓷的任何形式的微妙變化中都能建立起我們基因文明里面對過去、對人生、對我們人類歷史的一種聯系,這種聯系不一定非常具體,但是可以感知得到。今天的“大獎賽”,吸引那么多的人來參與,也正是基于這種本體性的聯系。

陶瓷藝術是泥與火的藝術,陶瓷藝術是人類文明史上所有的藝術形式里面使用的材料最古老的,古老到與我們的地球靠得很近,陶瓷藝術之所以感人,就是因為擁有了泥土的溫馨這一古老的力量,因為我們依賴于泥土而生存。

克勞迪婭·卡薩利(Claudia Casali) 意大利法恩扎國際陶瓷博物館館長

“陶瓷藝術,對于鏈接世界有更大的意義”

今天藝術家有自己看世界的視角,他們用藝術詮釋生活。藝術家的眼中問題:人類問題、傳統與創新,對地球的尊重,能源節約與環保。不僅是陶瓷藝術或者其他的藝術形式,生活中各個方面的問題都可轉換成藝術的語言。

藝術是一個國家和文化傳統的語言表達,藝術家們在一些城市里進行了很多活躍的創作。法恩扎國際陶瓷博物邀請藝術家來法恩扎進行創作,參觀博物館,不僅可以激發更多精神上的創作靈感,對于城市發展而言,于傳統藝術當中多了一個當代藝術的視角表達。“中國白”的駐地項目在德化也在起著相同的作用。

2017年,首屆“中國白”駐地計劃于德化正式啟動,14位國內外藝術家在當地展開為期1至3個月的駐地創作。

“中國白”國際陶瓷藝術大獎賽創造了一個超越界限的舞臺,白瓷(陶瓷)是一種美麗的語言,它把每個人都聯系到一起。陶瓷藝術,對于鏈接世界有更大的意義。

寄神宗美(Yorigami Munemi) 日本著名陶藝家

“藝術是沒有國境線的”

我是日本現代陶藝的第二代創作群體中的一員,1960年代,我曾跟隨八木一夫先生學習,在他的工作室創作,并多次參加“走泥社”的展覽。我也是1992年度意大利法恩扎( Faenza )國際陶瓷藝術大獎賽的金獎獲得者。

本次大獎賽的主題是“無界”,我的理解是“藝術是沒有國境線的”。令我感到安慰的是,通過這些作品能感覺到藝術家們是在一個非常廣闊、開放的平臺展示自己,他們沒有受到地域的影響。在這次的評審當中,我是作為陶藝家的身份來評審。我認為比較重要的是,要以什么樣的方式去連接“使用者”和“創作者”之間的橋梁。“大獎賽”是很好的媒介,是一個非常好的傳播橋梁。

我選擇的提名獎,是一件和陶瓷器物相關的作品。我希望在現代陶藝領域里面,陶瓷既有現代性與藝術性,但也不忘記它的實用性和容器屬性,這也是陶瓷最原初的一種存在形式,是陶瓷的價值所在。

許杰 美國舊金山亞洲藝術博物館館長

“了解藝術家個性和文化傳承的關系”

“覺察陶瓷藝術的當代世界格局”

15年前我去美國舊金山亞洲藝術博物館擔任館長,我個人的專業是中國藝術史,但是我的情懷是全球視野的,我想看待陶瓷也應有全球的視野。亞洲是我們的舞臺,但我們的關懷是全球的,我們不光是注重于亞洲的文化藝術,也同時非常注重亞洲和世界其他文明文化、其他地區的關系和互動。

通過“大獎賽”,一方面我覺得要了解藝術家個性和文化傳承的關系,另外一方面是有界和無界的關系,這些都是相對的概念。他們的關系不應該是零和博弈,而應是一個不同視野、一種共生共融存在的關系。

當代陶瓷藝術在整個世界的格局,包括中國的當代藝術中,是一個比較特別的門類。我們日常生活絕對不能離開陶瓷,它有非常文化生活的基本性,但其實也給我們許多的民眾對陶瓷藝術產生了一種誤解,形成一些框框。其實世界是無序的,沒有任何的范疇和任何的條條框框。人類為了在無序的世界中找到有序生活的規律,設定了許多范疇,但是我們同時往往會忘記這些范疇就是人為的,所謂要突破邊界,突破范疇其實是很好的,自己不斷給自己創造工具,然后自己不斷突破工具給我們帶來的局限,找到新的工具、新的方法。對當代世界的陶瓷材料和陶瓷藝術可以從這一方面去考察,所以我評選時特別關注藝術家對這些前沿性的、突破性的方向上的努力。

呂多維克·里奇亞 比利時凱拉米斯陶瓷博物館館長

“當代人文藝術中,陶瓷扮演著重要的角色”

今天在歐洲的當代藝術,有很多新的方式來制作陶瓷,可能認為工藝不是最重要的,重要的是表達與觀念,多去觀察體驗周圍發生了什么。陶瓷可以介入到我們社會中的一些重要問題,比如關于女權主義的藝術作品、性別問題等。我想在未來的比賽中,會看到更多這樣的新作品。

在比利時,凱拉米斯陶瓷博物館是由老陶瓷廠改建而成的。現在在中國也能看到這樣的改造與變化,由一種工業生活向藝術生活的轉變。陶瓷藝術在中國的變化是巨大的,這里又是陶瓷的發源地,相信未來中國會有非常大的發展前景。

陶瓷是最難的,很多藝術家會受限于此。但這也是一件美妙的事情,很多藝術家醉心于此,在這次展覽中我們能看到足夠的豐富性精彩的呈現。

佳玥(Christine Cayol) 組委會主席 中法藝術機構“藝術8”創始人

“文化在于交流,藝術在于創造”

我住在北京已經有20多年了,我參與“中國白”也已經有8年時間了,8年前我們一起去過泉州德化,看窯址拜訪老藝人,6年前我們一起在法國里昂匯流博物館見證首屆“大獎賽”的頒獎典禮與展覽開幕。我們了解到德化白瓷的歷史與創新,也因世界陶藝的多維表達深受感觸。

2017年,法國里昂匯流博物館,首屆“中國白”大獎賽獲獎作品展,佳玥(左1)與拉法蘭(左2)、于志強(左3)

“大獎賽”最關鍵的是建立一次次有創新感的、有文明感的對話,我們可以通過電腦、通過微信看到很多,但親眼去看、去感受藝術品的意義、價值時,我覺得是非同尋常的。英語是語言,法語是語言,陶瓷也是語言。語言可以溝通,可以感知不同國家、不同文明看待世界的精彩方式。

“大獎賽”是公益性的,給藝術家們一個自由、獨立的空間,也是專家學者探討的空間。它非常地有意義,是傳承、創新與公益的,它還指向將來,來自中國、美國、日本、意大利、比利時、法國……那么多國家的藝術家們坐在一起吃飯聊天,去欣賞藝術,我們在建立一種文明對話。

第三屆“中國白”國際陶瓷藝術大獎賽獲獎及入圍作品展展覽現場

在論壇互動環節,費大為就藝術的無界與陶瓷材料的限制闡述了自己的觀點,并提示以陶瓷材料創作的藝術家們“要警惕,陶瓷作為技術性的要求,不要變成一種炫技的方式”。

著名當代藝術策展人、評論家費大為

王魯湘認為泥與火有很大的表達空間,要不斷挖掘,傳統、現代傳承與創新,有很多的闡述的空間。不要怕觀念的沖突,利益的沖突,存在的沖突,一系列的沖突都會有,“無界”的概念就是去容納,去突破的。

中國國家畫院研究員、清華大學美術學院教授、博導、香港鳳凰衛視高級策劃王魯湘

本次論壇,嘉賓與專家們各抒己見,分享創想,共話未來。這是海上瓷路的再出發,也是世界共同體的多彩呼應,不分語言、不分國界、不分觀念,勇于突破,勇于創新。藝術家們用陶瓷這一世界性的藝術語言鏈接世界,展開提問與對話,在“第三屆‘中國白’國際陶瓷藝術大獎賽”,我們能看到“文明因交流而多彩,藝術因創造而心靈相通”。