20世紀20年代初,中國書法界有“北于南鄭”之說。“南鄭”指鄭孝胥,福建閩侯縣人,清代的改革派政治家、偽滿洲國的創建者之一,近代著名詩人。鄭孝胥工詩,擅書法,為詩壇“同光體”倡導者之一。“北于”則指陜西三原縣人于右任,于右任先生是當時活躍于中國書壇的著名代表人物。西安博物院收藏有多件于右任先生的書法作品,本文選取其中兩幅淺析于右任先生的憂國憂民思想以及書法風格。

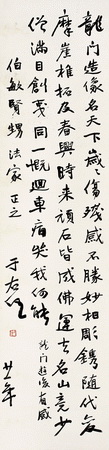

西安博物館藏 《龍門游后有感》

第一幅為行書《龍門游后有感》,紙本,作于1932年,縱129厘米,橫31.1厘米。內容書:“龍門造像名天下,歲歲傷殘感不勝。妙相雕鐫隨代變,摩崖椎拓及春興。時來頑石皆成佛,運去名山競少僧。滿目創夷同一慨,回車痛哭我何能。”龍門游后有感,伯敏賢甥法家正之,于右任,廿一年。

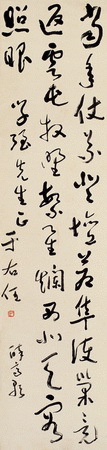

西安博物館藏 《中呂醉高歌》

第二幅為草書《中呂·醉高歌》,紙本,縱131.8厘米,橫31.4厘米。內容書:“當年仗義登壇,蒼隼護巢竟返。云屯牧野繁星爛,西北天容照眼。”

第一幅中的龍門,指河南洛陽龍門石窟,伯敏,指民國時期陜西涇陽縣人周伯敏,為于右任先生的外甥。廿一年,即民國二十一年(1932年),此幅為于右任先生游洛陽龍門石窟后所作的一首七律,從落款知,為贈其外甥周伯敏的作品。1932年1月28日,日本侵略軍突然大舉進攻中國上海,這就是震驚中外的“1·28事變”,國民政府首都南京受到嚴重威脅,1月30日,國民政府決定以長安(西安)為陪都,暫將政府各部遷往河南洛陽辦公,作者時任國民政府監察院院長,在洛陽期間順便參觀了北朝至隋唐時期開鑿的著名佛教石窟——龍門石窟,面對內憂外患嚴重的國家時局,作者“以詩言志”,以滿目創夷、破敗不堪的龍門石窟為喻,既抒發了先生面對祖國燦爛歷史文化的感慨,又表達了先生對自己有心殺賊卻無能為力的悲愧之情。下筆凝重,字里行間滲透了一股無法釋懷的憂憤心緒,投于紙墨,故字字沉重,筆筆帶情,使觀者無形中與其共鳴,詩境、書境融為一體,確有“滿目創夷同一慨”之嘆。

第二幅作品是作者突遇老友學強先生所作,學強,于右任先生一位朋友的字,具體人物不詳,但從于右任先生給其題字可知,學強應屬當時一位名人。由于該幅作品未注明落款時間,據詞中語境,似為1927年以后于右任先生突然遭遇長期不曾謀面的學強老友時即興所書。詞中的“登壇”可能指“五原誓師”,1926年,中國北方局勢發生變化,在直系軍閥吳佩孚和奉系軍閥張作霖聯軍的攻擊下,國民黨領導下的國民革命軍在河北、山東相繼失利,馮玉祥的部隊退向察哈爾省,之后馮玉祥宣布下野,出走蘇聯莫斯科。盤踞于豫西的直系軍閥劉鎮華的鎮嵩軍趁新勝之余威,率領六萬之眾,攻破潼關,殺向西安,時西安城內只有李虎臣的國民二軍一部分和靖國軍舊部楊虎城的部隊,兵力僅有五六千人,因此,西安被圍困達八個月之久。中共北方區領導人李大釗特請于右任先生專程去蘇聯敦促馮玉祥回國,重整旗鼓,收拾殘局,完成國民革命的任務。同年9月17日,于右任、馮玉祥在綏遠省五原鎮誓師,制定“固甘援陜、聯晉圖豫”的八字戰略方針,率軍南下關中,11月底,西安解圍。

這兩幅詩曲是二十世紀二十年代至四十年代末于右任先生作品,這一時期是于右任先生的書法藝術形成和日臻成熟的時期,字體雄豪婉麗,沖淡清奇,瀟灑脫俗,簡潔質樸,給人以儀態萬千之感。結體重心低下,用筆含蓄儲勢,布白寬博瀟灑,神韻皆備。字字不連,然一氣貫通,且墨色如新,可見其筆力之雄強。字字無意于法而筆筆合法,融性情于筆中,氣足神旺,實屬于右任先生草書中的得意之作。