明代的畫壇有著百花齊放的繁榮景象,名家之多,畫作之精一言不可以概之,不過在眾多的名家之中,有兩個人則是必須要提起的:一是浙江人陳洪綬,另一個則是居于北京的崔子忠,這二人可謂是明代畫壇上一對并蒂奇葩,世人把稱他們合稱為“南陳北崔”,南自然是陳洪綬,北即崔子忠。在清代姜紹書《無聲詩史》有記載:“老蓮工人物,衣紋圓勁,設色奇古,與北平崔子忠齊名,號‘南陳北崔’。”綜觀明清繪畫史,自明代董其昌開始,文人山水畫逐漸取代人物畫成為社會的主流,然而在陳老蓮、崔青蚓的非凡的天賦和不懈探索下,日漸式微的人物畫卻得以神奇的重振,他們各自獨樹一幟的畫風也受到后人的推崇。

出生于浙江諸暨的陳洪綬(1598—1652年)字章侯,幼名蓮子,一名胥岸,號老蓮,又號小凈名,甲申(1644年)之變后自稱老遲、悔遲、弗遲、云門僧、九品蓮臺主者等。他出身于書香門第,自幼聰慧,4歲時即能畫關羽像于巨壁;10歲左右在杭州從藍瑛學畫,使藍瑛自嘆不如。曾在杭州學府臨摹李公麟的七十二圣賢圖石刻,十天而似,又十天而不似,可見其天賦的個性創意。14歲時懸其畫市中,已能立致金錢。以后,他曾數次赴京應試而不中,不得已賣畫積錢進入國子監。但他又看透了朝政上黑暗和腐敗,拂袖而去躲到他父親的朋友——著名書畫家徐渭的“青藤書屋”中,吟詩作畫。又與黃道周、祁彪佳等交往。順治三年(1646年)清兵南下,陳洪綬避亂紹興,至云門寺落發為僧。嗣后往來杭州、紹興等地,狎妓酗酒,以畫終其一生,去逝時只有55歲。

陳老蓮所開創的人物畫法,深刻影響到任伯年等后人,以及海派繪畫。甚至可以說,現代的幾大書畫名家,筆下的人物都或多或少受到陳氏的影響,他的作品歷來被海內外各大博物館視若珍寶。

此幅《出處圖》為絹本設色長卷,是張大千先生的舊藏,在畫卷的前后隔水都留下了他的墨寶。這幅圖卷是陳洪綬在去世前一年為周亮工所作,這一年陳洪綬相繼為周亮工一共創作了42件作品,《出處圖》則是其中的精品。展卷之后則可見諸葛亮與陶淵明盤坐于樹下正侃侃而談,諸葛亮頭戴“諸葛巾”,陶淵明則手捧無弦琴,形象格調高古,氣韻不凡,人物衣袖由一根根行云流水般的線條繪就,每根線條都不另起筆,如若不加停頓似的一氣呵成,而線條與線條的排列則構成了陳洪綬特有的韻味。

不僅如此,陳洪綬還賦予這幅畫不同于尋常的特殊意味,畫面中諸葛孔明與陶淵明分別生活在不同朝代,而陳洪綬把二人安排到同一個畫面并不是一個偶然——諸葛亮的形象代表了古代儒家出仕為官的一個理想典范,而陶淵明則象征著古代文人墨客的一種隱逸情節。陳洪綬創作這幅圖畫的時間是公元1651年,此時的周亮工已經從曾經的明朝御史變成清朝的降臣,這對于寧死都不降清的陳洪綬來說是不能夠認同的,于是他通過筆下的陶淵明(周亮工與陶淵明同字元亮)——陶淵明呼喚著諸葛亮的手勢巧妙向周亮工的表達了規勸之意,這看似樸拙的畫面寓意極為深刻,可謂是彌足珍貴。

而手卷前后的引首則是周亮工在福建赴任后,結識的書法家林寵和郭鼎京所抄錄。二人根據畫面的人物用楷書寫下了諸葛亮的《出師表》和陶淵明的《歸去來辭》。

而崔子忠(約1595年——1644年)出生要早于陳洪綬,比陳洪綬大24歲。初名丹,字開予,后改名子忠,字道母,號北海,又號青蜒。原籍山東萊陽,后移籍順天府(今北京)。他早年以詩、文、書畫求教于董其昌。董其昌對其人、其文、其畫感到很驚訝,推許他:“其人、文、畫,皆非近世所見”。周亮工則在他的著述《書影》中說:“崔青蚓不專以佛像名,所作大士像,亦遠追(吳)道子,近逾丁、吳。”可見崔子忠畫藝之高秒,蜚聲當時畫壇,,此外,崔子忠性格孤高自重,住在北京南郊偏僻處一所簡陋的小院里,自甘清貧,追慕古人高士,而當時的達官貴人都希望與他結交,他卻避而不見,當時有“千金難買崔生畫”的說法,最后于崇禎十七年甲申明亡時因拒絕周濟而貧餓的死去,這在中國畫史上恐怕是絕無僅有的。也是因為如此,他生前難得把作品送人,故傳世作品稀若星鳳,現藏各博物館現藏的作品數量不過數件,流傳到民間的也更是少之又少。

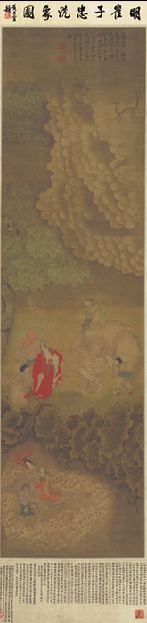

崔子忠《洗象圖》

這幅《洗象圖》是崔子忠41歲時所作,崔子忠在畫面上方自題:“從晉冊五十三相中悟識此相。一說法示見,一戒龍子,一觀,一馴象,一趺,一演,一自寂,一灌頂。七相,五十三相中之大者,此則七師相中之大者也。丙子(1636年)夏五月十五夕,長安崔子忠手識。” 《洗象圖》取自佛經典故,也充滿崔子忠的哲學思辨,整個畫面氣勢恢宏,古勁拙樸。畫面正中描繪著地上的景象,畫中由白象和一組三人構成,畫面左方只見為一身披紅色袈裟的神僧,他右手持著骷髏寶珠,左手則是佛教中的圣物貝多羅葉,之后的僧尼以及左側的文士與他相伴左右,只見人物形象古拙高雅,線條自是屈曲轉折,強勁中不失柔美,而右側的白象則正在享受童子們為它沐浴的快感,在他們的前方則是象征佛教的寶座。而畫面的上方則描繪了天上的景象,充滿裝飾意味的祥云占據了畫面的中段,而祥云托起的幼龍,則仿若穿越了千百年的時光,讓人看到漢唐的簡勁樸拙之美。畫面下方則是一片汪洋,海中站立的則是紅衣龍王和手捧珊瑚的龍女,他們的身旁則為昆侖奴,他們與人間天界遙相呼應,整個畫面場面壯闊,氣勢如虹。

從圖軸下方的題跋可推斷這幅立軸原是清人沈世緯所藏,后又被歸藏于他的同鄉藏書家丁丙的八千卷樓之中,詩文可分成三部分,估計到丁丙手里的時候沈世緯和韓門的詩文已經駁落了,所以現在所見的所有詩文都是丁氏補錄。

可以說,陳洪綬和崔子忠二人為明朝畫壇帶來了一股暴風急雨,為本來沉悶的人物畫注入了清新的活力,借用清人朱彝為陳崔二人作的合傳中的一句話:“人物之怪偉略同,二子之癖亦相似。崇禎末京師號南陳北崔,有故哉!”