藝術簡介:張永生,1958年生,著名藝術家,國家一級美術師,清美藝術創作研究會副會長,中國紫光閣藝術家協會副主席,北京華夏詩聯書畫院副研究員,著名國脈大寫意書畫家。說起張永生的藝術人生,10個字可以概括——“天馬行華夏,水墨潤九州”。

耳濡目染,天性自由

張永生出生在遼寧阜新一個書香之家,8歲時開始跟爺爺學書法,很小就受到他*的繪畫與刺繡的熏陶,受到家庭藝術氛圍的影響,自小對繪畫特別癡迷。青年時代,張永生只身前往江南水鄉浙江專修繪畫。兩年間,除了夯實畫功外,他的專注點大多集中在對意境的觸摸及魂靈的領悟上。“先學古人,后看今人,扎實基礎,才能畫好中國畫”。找到了路子,張永生孜孜不倦地努力著。很快,他就發現中國畫有著悠久的歷史,無數先輩畫家創作了大量有表現力和充滿思想內涵的作品,年輕畫家要有所突破,實屬不易。要讓讀畫的人驚艷,沒有一顆獨特的靈魂是沒有辦法辦到的。張永生有意釋放著天性的自由,用天馬行空的想象力和熱情傳遞著內心對世界的感悟。他說,“美是一種感覺,審美有不同的標準,但物無常態,卻備常理。作畫也符合這一原則,有時畫的是感覺、是意境、是魂魄。”

峰回路轉,水到渠成

1976年,18歲的張永生“下鄉”被分配到內蒙古放馬,這反倒成為他藝術創作的一個轉折點。因為這期間,他對馬產生了一種特殊的感情。為了捕捉馬在瞬間展現的俊朗美、安逸感,在給馬喂草料、草原上放牧時,他都拿著畫夾,近距離接觸它們,隨時隨地記錄下馬的神態和體姿。有時候,他盯著一匹馬幾分鐘不眨眼,看馬兒肌肉線條的細微變化,然后再一一地記錄下來,這樣的積累的和記錄,張永生只是憑本能和喜愛,一直在堅持,直到2009的一天,張永生忽然產生創作沖動,剛一落筆,畫紙上就出現一個類似彎曲的鬃毛形象。張永生說,他最初的想法是畫《羅漢圖》,先畫羅漢的下顎部分,誰知剛寥寥幾筆,他的創作靈感峰回路轉,決定將淤積在心里多日的情愫迸發出來,那就是畫讓他魂牽夢繞,且有異樣情懷的寬闊草原上奔馳的駿馬。如此,創作沖動一發不可收拾。從9時一直畫到14時,《百駿圖》終于新鮮出爐。

墨有精神,筆富生活

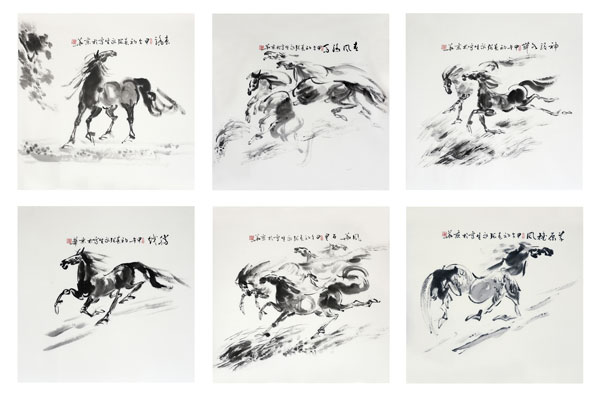

《百駿圖》一經展出,好評如潮,這幅全長18米的潑墨寫意畫氣魄浩大,靈性十足,著墨輕重緩急有序,潑墨一氣呵成,全卷層次感極強。圖中奔跑的駿馬潑墨或濃或淡,把馬之無拘天性,剛烈之魂展現得淋漓盡致,臥馬自由自在,輕松中透著慵懶,偶爾一匹深思的孤馬緩緩而至,姿態百異,但馳中有序,靜中有情,編織出一曲自然的狂舞曲和奔騰著的交響樂。

從《百駿圖》開始,張永生一發不可收拾,接連創作了《羅漢圖》《高原魂》《百雞圖》《雄鷹圖》,取法自然,通過自然界人和動物的舉止、形態的合理移植,他的作品達到了“神態不重復、動作變化多”。經過幾年潛心作畫,張永生已經畫有長卷作品50余幅。張永生畫作得到當代著名畫家崔如琢、楊彥、史國良、王非、余潤德等的指點與好評,在中歐藝術家原創精品展上,作品《十八羅漢長卷》被盧浮宮首席代表杜干及畢加索弟子遺孀盛贊“中國國畫的靈魂之作”,其作品被《中國收藏》《人民藝術家》《中國文化報》《財智精英》等報刊雜志刊登。他說,這不是終點,才剛剛是個起點。為了突破自己,為了尋找讓他魂牽夢繞的“畫魂”,他到清華大學美院讀研究生,并順利畢業,目前,國內畫長卷的人不多,性格倔強的張永生說,自己一定堅守這塊陣地,并創作更多表現中國文化博大精深的作品,有朝一日,他將把中國的長卷引向世界,讓更多的人浸潤在中國畫水墨的神韻當中。