一、版畫的歷史

版畫,是中國美術的一個重要門類。古代版畫主要是指木刻,也有少數銅版刻和套色漏印。獨特的刀味與木味使它在中國文化藝術史上具有獨立的藝術價值與地位。

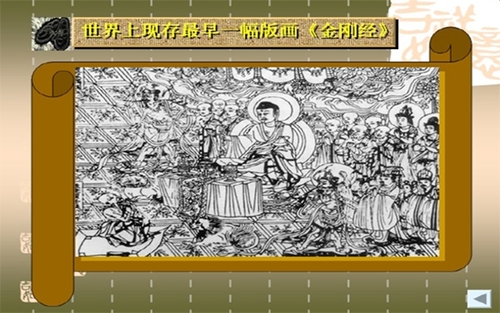

中國版畫的起源,有漢朝說、東晉說、六朝以至隋朝說。現存我國最早的版畫,有款刻年月的,是舉世聞名的“咸通”本《金剛般若波羅密經》卷首圖,唐、五代時期的版畫,在我國西北和吳越等地都有發現的作品。作品大多古樸俊秀,奏刀有神。內容題材以宗教經卷為主。

中國版畫藝的淵源與發展源流

我國的史前版畫的由來,史前前期的彩陶圖紋、殷商的甲骨文、青銅器上的金文、漢代畫像磚和秦代肖像是版畫的雛形。

公元1世紀中國發明造紙術,紙的出現為雕版印刷提供很大幫助,使印刷業繁榮成為可能。

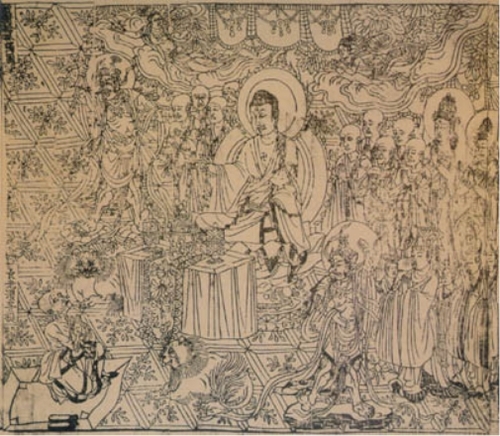

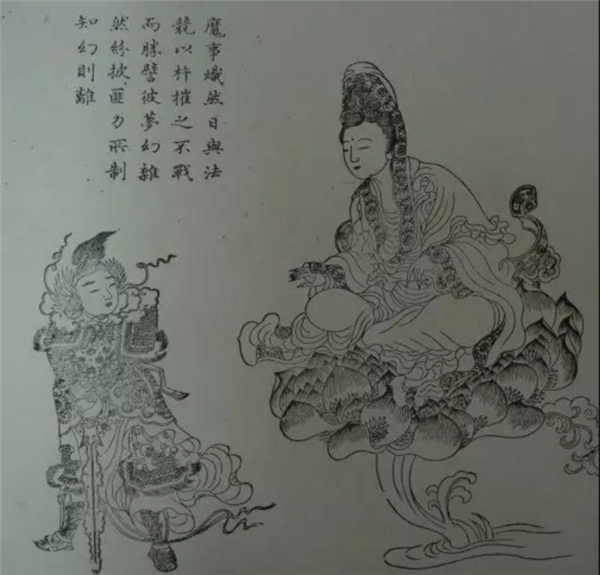

這幅雕版佛畫構圖飽滿,結構緊湊,人物刻畫生動細膩,線條遒勁有力,人物表情刻畫傳神,顯得十分精煉而純熟。

中國版畫藝術發展史

1 、初創期-----唐代

唐代的木刻主要是為佛教服務的,而木刻主要是反應佛經的情節,宣揚宗教思想。當時宗教的興盛推動印刷業的發展。

佛畫版畫采用工整細膩的線描陽刻法,強調線條造型,色彩單一,搭配柔和。畫中的佛 ,

我國目前發現最早的彩色套印版畫《南無釋迦牟尼佛像》

菩薩等都采用工整細膩的線條,色彩比較和諧。

說法圖

在敦煌藏經洞發現的《金剛經》卷首有一幅木刻《說法圖》,描繪了釋迦牟尼佛在給孤獨園長老說法的場景。

2 、發展期----宋、元時代

宋元時期的佛教版畫,在唐、五代的基礎上又有了進一步的發展。刻本章法完善,體韻遒勁。同時,在經卷中也開始出現山水景物圖形。其他題材的版畫,如科技知識與文藝門類的書籍、圖冊等也有大量的雕印作品。北宋的汴京,南宋臨安、紹興、湖州、蘇州、福建建安、四川眉山、成都等,成為各具特色的版刻中心。同一時期的遼代套色漏印彩色版《金剛般若波羅蜜經》是我國目前發現的最早的彩色套印版畫,在世界文化史上有極其重要的地位。由于實用的要求,在宋代也出現了銅印刷,主要用于印制紙幣和廣告。

《金剛般若波羅蜜經》卷首圖

3、明代、清代發展

明清兩朝是我國版畫的高峰時期,在許許多多文人、書商、刻工的共同努力下,版刻出現了各種流派,創作出大量優秀作品,呈現出欣欣向榮的局面。不僅宗教版畫在明代達到頂點,欣賞性的版畫也在明代大大興起。畫譜、小說、戲曲、傳記、詩詞等。尤其是文學名著的刻本插圖,版本眾多,流行廣泛,影響深遠。這一時期也是版畫各個藝術流派的興盛期。以福建建陽為中心的建安派,作品多出于民間工匠,雕刻質樸。以南京為中心的金陵派,作品以戲曲小說為主。或粗獷豪放,或工整 秀麗,風采迥異。

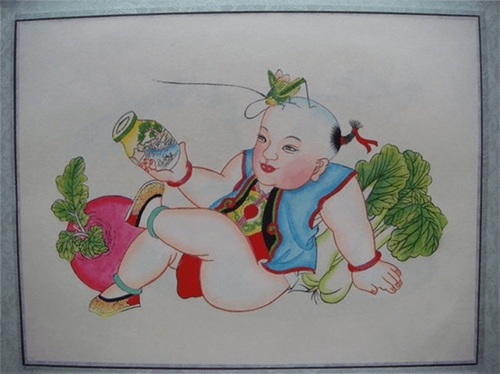

清代時,木版年畫開始興起,形成 天津楊柳青、山東楊家埠,蘇州桃花塢三大民間版畫木版畫制作中心。

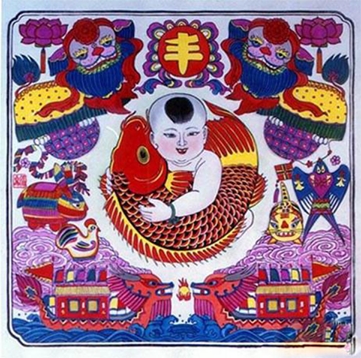

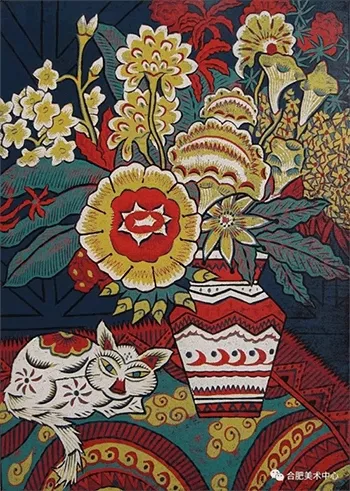

五谷豐登

楊 柳 青 版 畫

特點:染印結合、作工精細、工整,色彩鮮明層次豐富,重點處以粉、金暈染,使之別具一格。

桃花塢版畫

特點:色彩運用鮮明、濃艷、巧妙。因蘇州的特殊地理位, 桃花塢年畫有明顯吸取西洋繪畫技法的痕跡,作品表現出勻整的裝飾風格。同時也是早期經過通商走出國門的中國繪畫之一。

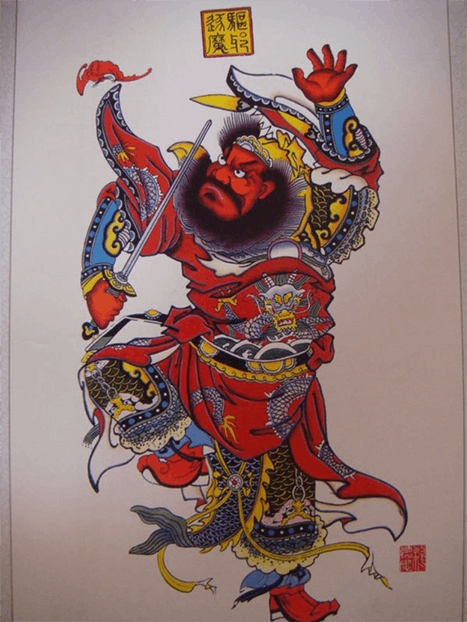

楊家埠版畫

特點:構圖飽滿、畫風粗獷、造型簡潔夸張,多使用對比色,色彩強烈、鮮艷,極具裝飾性。

4、明清徽派版畫

中國傳統版畫自唐宋金元直到明清,以印刷的傳承為傳承,而印刷的進步則以社會的發展為發展,在其黃金時代之前,所有的變革都是積極的積累、扎實的豐富、平和的普及,沒有如此的積累、豐富和普及,鄭振鐸先生所謂的萬歷年代的光芒萬丈就不可想象,而徽派版畫在這一歷史沿革中的活躍和突出有目共睹。

中國畫中的南宗、北宗、吳派、浙派、新安派、嶺南派等大多以所處地域為界。中國的印刷品也以蜀本、浙本、平水本、北京本、建安本、金陵本、新安本、蘇州本、吳興本等不同地方為界。地域文化的獨特個別是不同派系相互區別的資源基礎,所謂一萬水土成就一方人文。徽派版畫正是植根于徽地文化的沃土,植根于徽人氏族的文明,早期皖南望族大戶刻印的元末明初本的《報功圖》既是這沃土與文明的產物,也可看做是徽派版畫的先聲,弘治十二年(1499)黃永旻等刻制的休寧流塘《詹化宗譜》中詹姓先祖的形象生動自然,線條流暢,已顯露出徽派版畫刻畫細膩,表現深入的風格,萬歷十年(1582)高石山房鄭之珍刊刻的《新編目連救母勸善戲文》插圖的面世,更強化了徽派版畫與建安、金陵、武林等不同版畫重鎮的比較,這一作品中刻工黃珽等人用刀大膽精熟,刻線干凈利索,人物形象和畫面氛圍有著明顯的民間文化意韻,與民間木版年畫有著相似的地域風格,并且在表現趨向上接近南北兩京的畫風。徽派版畫的繁榮興旺正是這樣一些優秀作品的不斷鋪墊和積累,從量到質起著推動,促進和發展的作用。

隨著徽州的墨莊書坊生意間的競爭日趨激烈,優秀的畫師與刻工身份高標,精妙的畫面和嫻熟的刀工也成為奇貨可居的商品,老板們不惜重金延攬高手,匠人們竭盡心力拿出精品,由此涌現出一批如丁云鵬、吳廷羽、鄭重、黃應澄等著名師匠。當時四大墨譜的問世,畫譜、民間故事書、諸子百家書、戲曲小說的刊行,都體現了這一歷史時期徽派版畫家高峰期的特征,精美的繪圖,圓熟的刻版和講究的印制裝裱同時也反映了當時讀書風氣之盛,讀者將書籍文字的理性與賞圖審美的感性合二為一,形成閱讀的樂趣與快意,書籍因插畫的豐富和普遍也讓更多普羅大眾有了接近文化移風易俗的機緣。

《觀音菩薩三十二相大悲心懺》丁云鵬

徽地書籍名燥一時之際,外地書坊不甘落后,也想方設法去請出徽州畫師刻匠來提升本地書籍的品質,徵州版畫在本地結果的同時又在外地開花,所以形成了以明代徽派版畫為主的傳統版畫的黃金期。在當時的中國尤其是東南沿海各省西風東漸,資本主義工商業的萌芽、文明的影響都隨著海船的往返日趨熱烈,民族、民俗和民間的不同文化形態在外來文化影響下都起著或暗或明的變化,這其中徽派版畫借助書籍畫本在社會與大眾間的普及,應該看做是這種變化的重要載體,明末清初間中國傳統版畫的盛況所形成的文化與審美的高峰,更離不開徽派版畫的努力,徽派版畫最著名的黃氏派系黃應光、黃應祖、黃應秋、黃德寵、黃一楷、黃一彬、黃一鳳等眾位雖不盡在徽州一地,有些長年客居蘇杭,但正是這些祖籍徽州的師匠們將徽州版畫的精神品質和操做技藝在他們的客居地發揚光大。

5、新代繁榮期 —現當代

20世紀20年代,中國出現了一批關注和同情勞苦大眾生活的版畫藝術家,歌頌人民的覺悟作為創作主體,用自己的努力去喚醒中國,以反對帝國主義、封建主義和官僚資本主義,爭取名族解放之路,踏出了一條新興的藝術道路,也對中國革命的勝利做出了應有的貢獻。

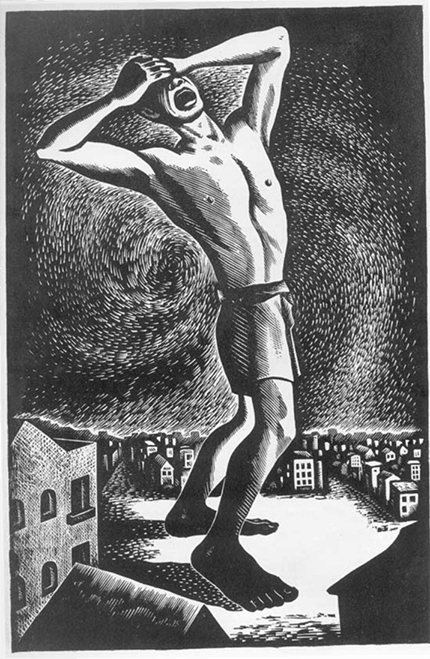

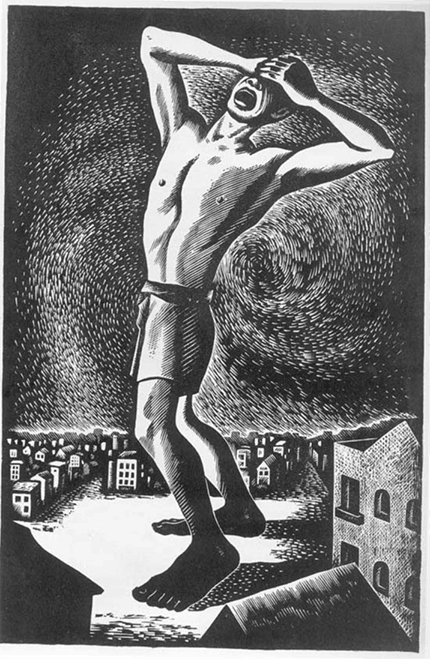

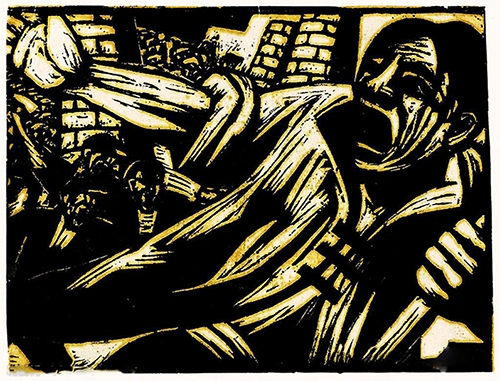

李樺《怒吼吧中國》

胡一川《到前線去》

作品反映了全民族的憤怒和反抗日本侵略者的急切要求

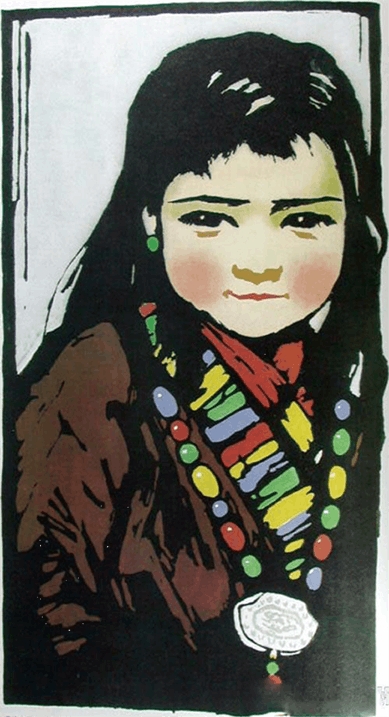

藏族女孩

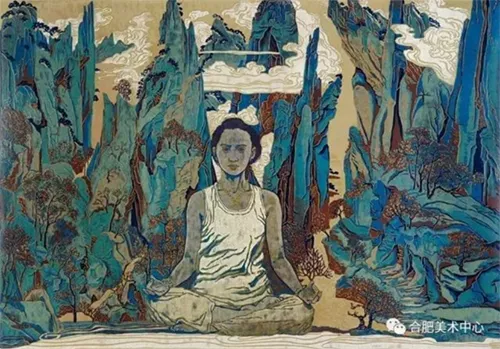

這幅作品把中國版畫的語言提高到了一個新的層面,為創作版畫的新的名族形式作出了努力。也是我國水印版畫的精品。

李煥明

水印木刻

二、新徽派版畫的發展

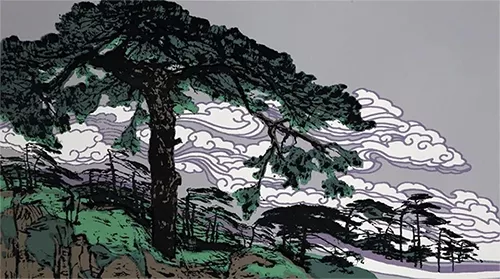

新中國20世紀五六十年代的版畫是以發現和挖掘勞動者的生活詩意為審美內涵、以寫實形象的塑造為藝術語言的現實主義版畫。作為社會主人的藝術家,我們對勞動者生活的詩意贊美與表現,這種審美的轉換既是一種精神情感的洗禮,也是一次創作方法的轉型與探索。而詩意的、寫實的版畫語言在20世紀五六十年代獲得了許多傳統藝術的滋養與地方民間美術的哺育,由此形成了其時眾多具有極強地域性色彩的版畫流派。

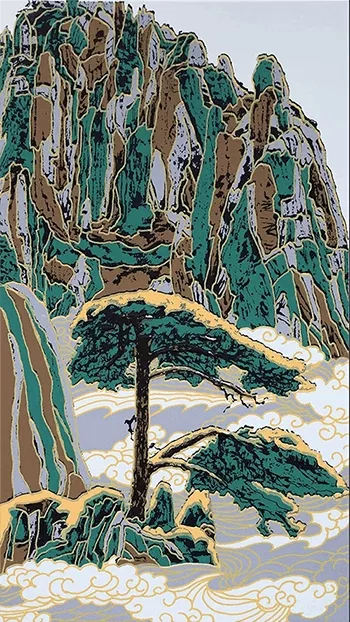

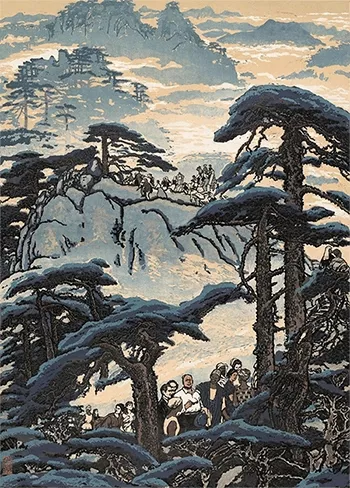

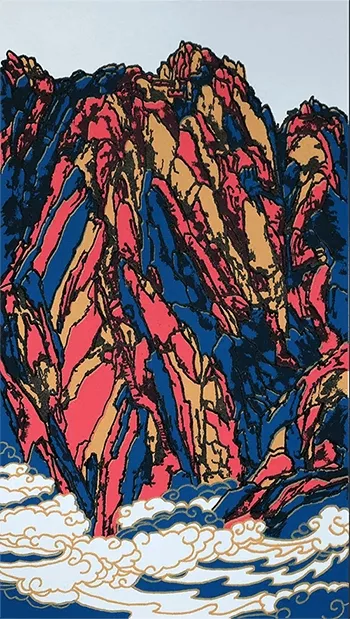

1960年為新落成的人民大會堂安徽廳陳列創作的《黃山后海》《節日的農村》《旭日東升》《黃山賓館》《梅山水庫》《水庫工地》6件套色木刻,是由賴少其策劃組織并由賴少其、鄭震、周蕪、師松齡、宇夫、易振生、張弘、陶天月在1959年合作完成,尺幅巨大(多超出150cm×90cm),多版套印,以描繪黃山自然風光或江淮農村新貌為主題。這些套色木刻給予當時美術界極大的震動,人們從這些作品里讀到了藝術史上前所未有的時代氣息。“新徽派版畫”由此成名。

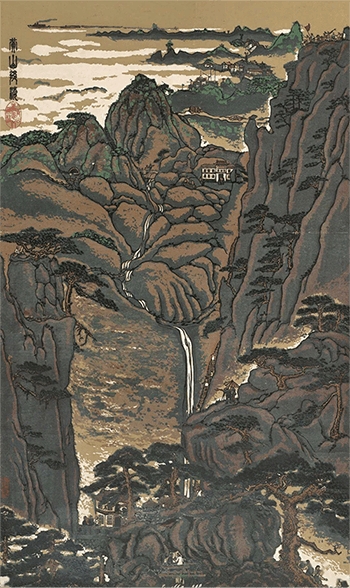

《黃山后海》

賴少其 張弘 師松齡

套色木刻 1960年 152×90cm

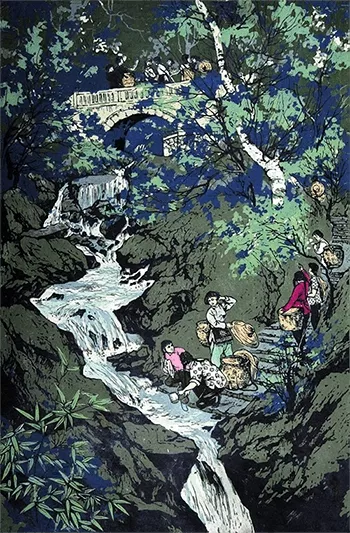

薄暮時分 48.5cm×34.5cm 鄭震

鄭震 《茶山晨曲》

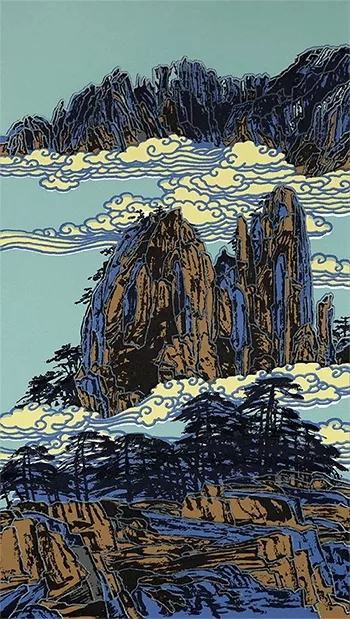

20世紀70年代新徽派版畫佳作迭出:有賴少其、師松齡、陶天月、林之耀等合作完成的《淮海戰歌》《淮海煤海》《陳毅吟詩》《毛主席在馬鞍山》《金色的秋天》《百萬雄師過大江》《淮河之晨》《豐收贊歌》,還有周蕪的《打麥場上》,鄭震的《在佛子嶺人造湖上》《薄暮時分》,易振生的《轉爐車間》,朱曙征的《鳳凰松》,張在元的《山韻》,張宜銀、張佑民的《水鄉》,蔡世明的《秋熟時節》,洪明道的《船臺無處不飛花》,關學禮的《今日葛洲》,趙鴻恩的《供銷社的新貨》,丁少中的《牧場》等。

《陳毅吟詩》

賴少其 師松齡

陶天月 林之耀

套色木刻 1976年 129×92cm

新徽派版畫流派無疑以賴少其為靈魂人物,他們在反映新中國成立30年的時段內對于整個社會工農業生產給予廣泛的關注與表現,尤其是通過他們對于人物形象的刻畫、對于工農業勞動生活場景的描繪,形象地揭示了那個新舊社會轉變給人的精神面貌帶來的巨大變化。新徽派的形成是通過勞動者與勞動者場景的描繪,探索了木刻版畫從20世紀三四十年代的社會批判性向新中國現實詩情抒發的審美轉換的產物。

21世紀,新銳輩出的新徽派版畫大本營又出現了一支生力軍,他們就是應運而生的合肥市文聯美術創作中心主題畫創作群體,新一代版畫家手持新徽派版畫的接力棒也走過了20個年頭。他們繼承新徽派版畫的優秀傳統,以創作鍛煉美術隊伍,以實踐提高骨干的業務能力,美術創作中心十幾年來堅持大型創作、主題性創作、集體創作。先后有百位作者參與完成了百余幅主題畫創作,有十幾幅作品入選國家及省市美術創作工程,并被中國美術館、中國國家博物館、安徽博物院以及安徽省、合肥市政府等機構收藏。其中有2009年入選由中共中宣部批準,國家文化部、中國文聯、財政部實施的“全國重大歷史題材的美術創作工程”的中國畫作品《生死印 —1978安徽鳳陽》(350cm×600cm)和2015年入選“中華文明歷史題材美術創作工程”的套色木刻版畫《漢代太學與獨尊儒術》(180cm×330cm),還有版畫《瞬間的光芒》、《黃山蓮花峰》、套 色 木 刻 版 畫 還 有 《 鄧 小 平 上 黃 山 》、《1978冬·鳳陽小崗村》、《廬州遺韻》等。

新徽派版畫形成于20世紀60年代,至今已走過差不多60年的歷程。“安徽版畫家們繼承古代徽派版畫的優良傳統,予以革新,反映現代生活,賦予時代精神,使古代徽派版畫優點,融合于新興版畫的革命傳統之中,為創作新徽派版畫跨出了可喜的一步。……他們不是離開內容去追求形式,而是內容與形式緊密結合;更不是忽視我們的國情,不考慮人民的審美習慣而盲目地照搬外國的藝術形式。”(古元《祝新徽派版畫的出現》)如今我們重溫中國著名版畫家、版畫教育家古元的話,備感親切。

三、我的版畫創作談

我的藝術之路還要從上世紀七十年代說起,當時受著名畫家周思聰、蔡亮、梁玉龍、郭全忠指導,以現實主義為創作風格。代表作油畫作品《永葆革命青春》(見天津美術出版社《工農兵形象選5》),版畫作品《戈壁笛聲》,《西北》組畫。

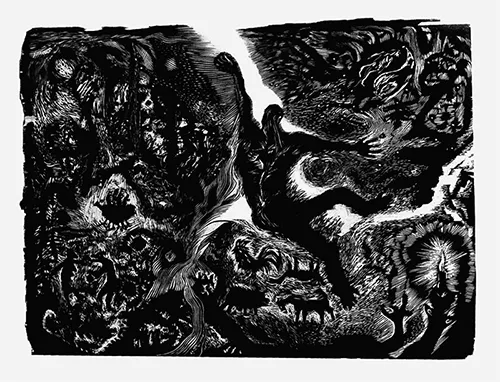

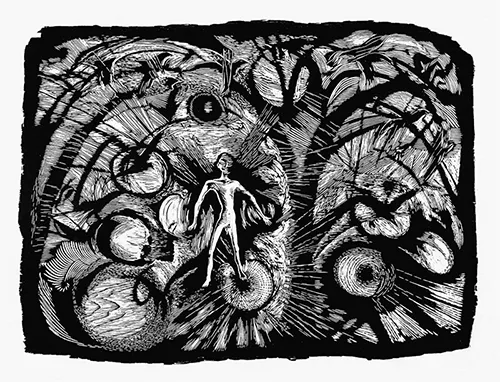

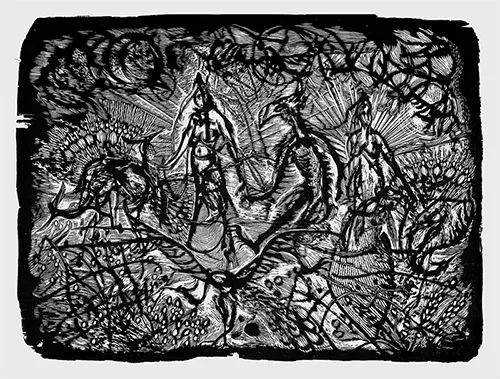

上個世紀八十年代又繼續在北京中央美術學院版畫系學習,探索抽象主義和超現實主義,畫風轉為嚴謹、理性。代表作版畫組畫65幅《大千世界》(見甘肅人民出版社出版的個人畫集《大千世界》,1986年《美術》月刊6期“畫家介紹”,《人民日報》1988年10月25日版),版畫組畫12幅《山海經變》(見1990年《美術》月刊12期。

上個世紀九十年代初藝術創作日趨成熟、追求淡雅、自如的東方繪畫風格,多以靜物和人物為創作內容。代表作版畫作品《花》系列組畫50余幅,其中近半數參加全國美展及出國展出,多次在《美術》月刊發表。

2002年至今先后策劃并組織“合肥工筆畫創作群體”“合肥版畫創作群體”“合肥主題畫創作群體”,策劃實施了包括2006年12月在北京中國美術館由中國美術家協會和合肥市人民政府聯合主辦的“2006安徽•合肥工筆重彩畫作品展”等重大學術活動,被業內譽為“合肥美術現象”。

2013年在合肥市委宣傳部、合肥市文聯的領導下,組織開展搶救性征集安徽版畫界獲20世紀50-60年代中國優秀版畫家“魯迅版畫獎”的作者及同時代優秀版畫家的代表作品的活動。共收到“新徽派版畫”精品150幅。

2 014年至2017年連續籌劃舉辦“合肥市中小學美術教師版畫學習班”,并擔任主導教師。

1999年獲中國版協頒發的“魯迅版畫獎”(中國版畫界最高榮譽獎)。

2009年領銜主創的中國畫作品《生死印—1978·安徽鳳陽》入選經中宣部批準,由文化部、財政部聯合實施的“國家重大歷史題材美術創作工程”。

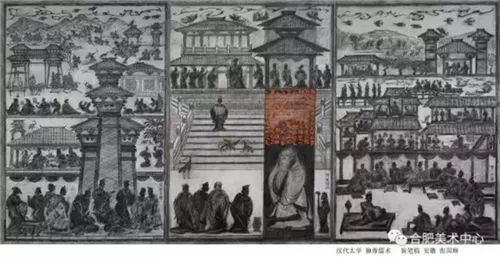

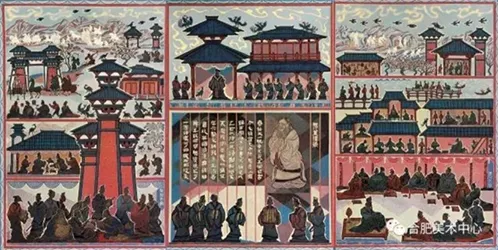

2013年創作版畫作品《漢代太學 獨尊儒術》入選經中宣部批準,由中國文聯、國家財政部、文化部共同主辦、中國美協承辦的“中華文明歷史題材美術創作工程”。

2018年領銜主創的版畫作品《三大改造》入圍經中宣部批準,由中國文聯、國家財政部、文化部共同主辦、中國美協承辦的“不忘初心 繼續前進——慶祝中國共產黨成立100周年大型美術創作工程”。(創作進行中)

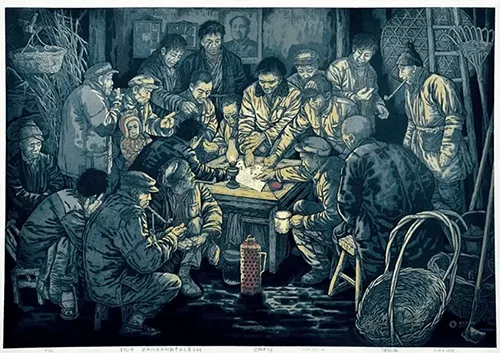

版畫《生死印 1978 鳳陽小崗》

《漢代太學 獨尊儒術》炭筆稿

版畫《漢代太學 獨尊儒術》

2011年“中華文明歷史題材美術創作工程”啟動,2012年5月得知了“創作工程”申報實施辦法后我立即開始了準備工作。和2006年參與申報“20世紀重大歷史題材美術創作工程”一樣,我首先從有關安徽歷史題材入手,但此次高手林立,第一輪草圖評審我落選了。2013年1月接“工程”組委會辦公室通知后,我又及時提交了兩個項目草圖稿。5月得知我的第3稿“漢代太學與獨尊儒術”草圖入選。2013年9月13日“中華文明歷史題材美術創作工程”150個主題167幅(件)作品習作稿亮相中國國家博物館,我與“中華文明歷史題材美術創作工程”組委會正式簽約,接受國家給予我的訂單。

這次創作的歷史事件時間可追溯到上古七千年,不要講畫家本人就連歷史學家手頭的考古資料都非常有限。因此如何認識歷史、還原歷史成為每一位作者立馬要解決的問題,圖解的真實和藝術的真實考驗著每一位作者的智慧。

這次的創作資源不無存在,僅有的考古資料也非常稀缺,同類題材藝術作品演義戲說偏多,史實誤差太大無法參照。創作素材主要是在互聯網上收集整理,開始階段創作幾乎沒有實質的進展。

2016年3月,在進行充分的準備工作后,刻印創作正式開始。版畫是思考的藝術,許多畫面效果還是要在上版刻與印中才能發揮出來,一旦構思構圖確立,就是一版到底,邊刻邊印邊思考,在刻印轉換中版面以套色順序刻、印、鏟輪番制作不間斷,最后以絕版而結束,根本就沒有悔改的余地,如果不滿意只能重新換版從頭再來。所以每次刻版印制后根據畫面效果要深入思考很久才可以進行下一版面的創作,正是:思索許多才可以動刀幾許。

五個春夏秋冬風霜雪雨,一路顛簸一路歌。2016年8月,我按“中華文明歷史題材美術創作工程”組委會的要求完成了“漢代太學與獨尊儒術”項目創作,9月1日,“工程”組委會辦公室指定的上海特銳公司專車到合肥取畫,看著帶雪白手套的工作人員把作品層層包裹裝車起運,我感慨萬千。

歷時一千多天的古代歷史題材創作過程使我有了一次全新的創作體驗:

從無米之炊到少米之炊,從過于謹小慎微依賴客觀史料到縱相歷史發揮主觀能動性,實踐之中受益頗多。以歷史為題,將真實的歷史與藝術的真實有機合成并達到藝術的合理完美之境,需要當代美術家以穿越時空的臆斷和縱向的視野去思考,需要當代美術家深厚的歷史情懷與熾烈的創作激情,這也是當代美術家的歷史觀和價值觀在歷史題材創作中的能力體悟,也是此次創作的自我要求。

套色版畫《黃山神韻》