湯永志

號汲古齋主、抱山堂主。曾任安徽省書法院副院長,安徽省書法家協會第五屆隸書委員會委員、篆刻委員會委員。現為《中國書法大廈報》副總編、執行主編,中國煤礦書協理事,中國煤炭書協隸書專業委員會副主任,中國個體書畫協會專委,安徽省書法家協會第六屆篆刻專業委員會副秘書長,安徽鐵軍書畫社副社長,銅陵市書法家協會副主席。書法和篆刻作品先后多次入展全國、省市書展并獲獎,并有多篇論文發表于國內知名報刊雜志。作品多次赴日本、韓國、臺灣展出。著有《翰墨丹青---中國當代書畫篆刻家湯永志》。

小時候看李連杰在《少林寺》里習武練拳,一時很是癡迷,多年后才知道他打的并不是地道的少林拳,雖如此,也難以把習武之人的高深形象從腦海中抹去。后來去過一趟少林寺,一招一式看得眼花繚亂,參不透,道不明。曾一念興起,要去練一身功夫江湖行俠的,隨著年華漸遠,那些天馬行空都丟落在了塵埃里。

一桌,一壺,一字,看上半天,就如當年看少林拳一樣,依舊是滿眼繚亂,更難解的,是中國書法一撇一捺中蘊藏的玄妙之道。已近黃昏時候,大太陽絲毫沒有歇去的意思,濃烈的陽光無休止地拉長,恰好湯永志先生的書法作品給我帶來幾許清涼。

他的字,初識粗獷方樸,峻實穩健,沉著冷靜,展現了傳統隸書美學的特點。你可從中看到《禮器碑》和《曹全碑》、《張遷碑》的法度來源,又有《好大王》的影蹤乍現,如再細讀會發現清代書家金農和鄧石如的書法精髓,他遵循古法背后的“善變”——你看他把點變為喋唼的魚身的一撇,捺劃之筆又是刀砍斧劈之勢的收尾,入木三分,滿紙鋪滿的是金石味和刻刀勒石的響聲,斗方之間金戈鐵馬,讓你不禁仰望那墨色里一個人的高雅且中和的精神境界。他的書法爆發力強,寸勁長拳,他把橫平豎直,撇捺鉤點,肆意雀躍舞蹈,又隨時調遣它們如兵將勇丁去沖鋒陷陣,而他自己成為坐擁兵帳的大元帥,決勝紙外案前。在他筆下,那些漢字浸潤著他對人生和萬物的慈悲感懷,氣韻生動,多姿豐富,凝重時如盤石壘壘,飄逸時又靜水深流,回味綿長。這就是為何我們讀湯先生的書法,總能從中感知到不同的意味吧,只有形成了個人特色,才能如此有嚼勁。我想,用“高、奇、古”三個字來形容先生的作品,當是恰如其分——高峻、奇秀、古樸。每個人的風格跟個人的品性修為是緊密貼合的,見字,便如同見了先生的面。

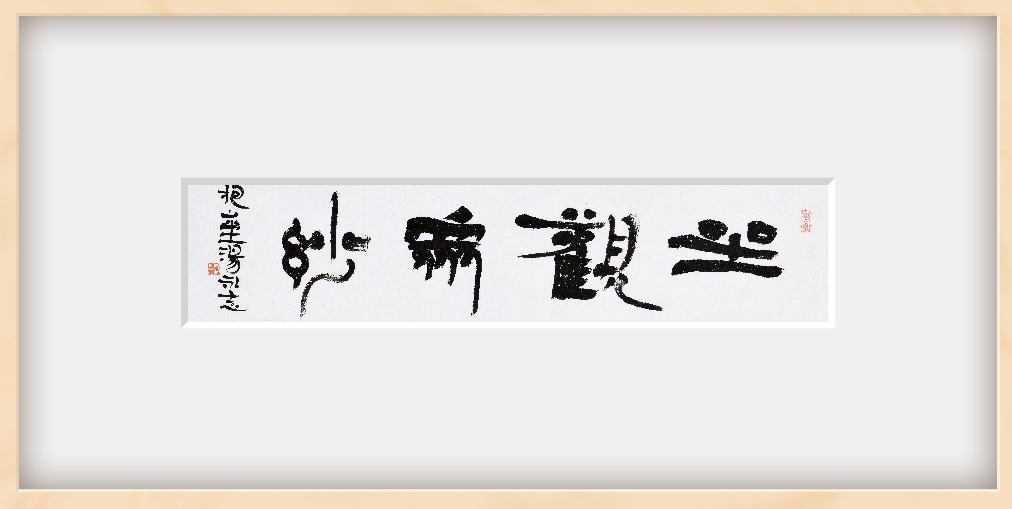

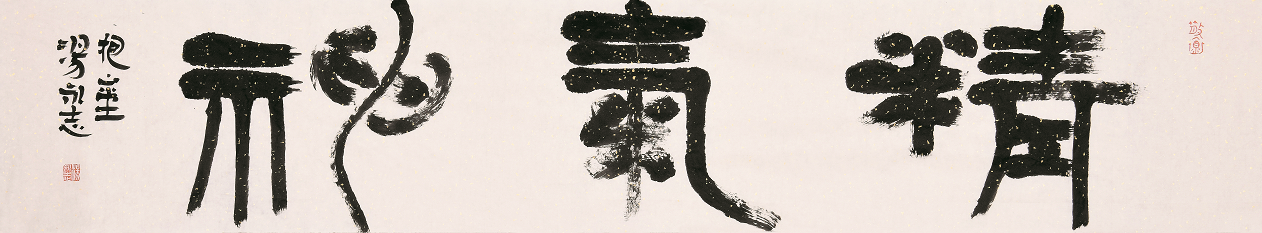

湯先生書法之“高”,“高”在《精氣神》三個字的自信莊嚴里。古代哲學中,“精氣神”是一種哲學概念,是宇宙萬物形成的本源和發展的本體;養生學中,此乃人身三寶;習武人的身上,又是氣定神閑,神采奕奕,絕妙之處滔滔不絕的磅礴本色。恍惚里,每個字的一招一式從眼前劃過,那該是與習武相通的心與意合,意與氣合,氣與力合的“合”,是世外高人手足之間,肘膝之間,肩胯之間的“合”,“合”是天地闊達,剛健有力。

也聽湯先生說過“合”,這“合”一直是他的為藝準則,源于其恩師阮良之先生的“三合”:合古、合今、合己。“合古,是有傳承、有古意;合今,是指任何藝術作品都必須具備時代氣息;合己,則是有別于人。”他謹記師言,在書法的一招一式上立足了根。是的,有別于人最重要,正因為有了獨立思想意識的支撐,才有了獨特的辨識度,形成鮮明的個人風格。人群中只一個轉身,背影匆匆,卻為人清晰所識,低調而睿智,豁達而開朗,沉郁而孤獨,這或許就是我眼中的湯永志先生吧。

一招一式,一撇一捺,和諧且共生。

湯先生的書法便是在這樣的境界里。藝術的審美意象是感性的表達,是游離于現實世界和精神世界完整性的統一體現,而非絕對理性的表露。書家情感的豐富性體現出來一種詩意表達。是的,在詩人眼中,字不僅僅停留在了表象,更是風云變幻內心的氣象。湯先生深受中國美學思想的熏陶和影響,有博古通今的氣韻。他的書法,無論從風骨上,還是筆法上,都能看到古典的情懷和形態的美感。蔡元培認為,美育的目的,在于陶養人的感情;王國維在《人間詞話》中說,能表達出真感情的藝術作品就是有境界的好作品;朱光潛在《文藝心理學》中談到,凡是美都要經過心靈的創造;所謂心靈的創造,便是情感的再造。美,是情感的產物,沒有情感,也談不上藝術,真性情才讓美有了靈氣。

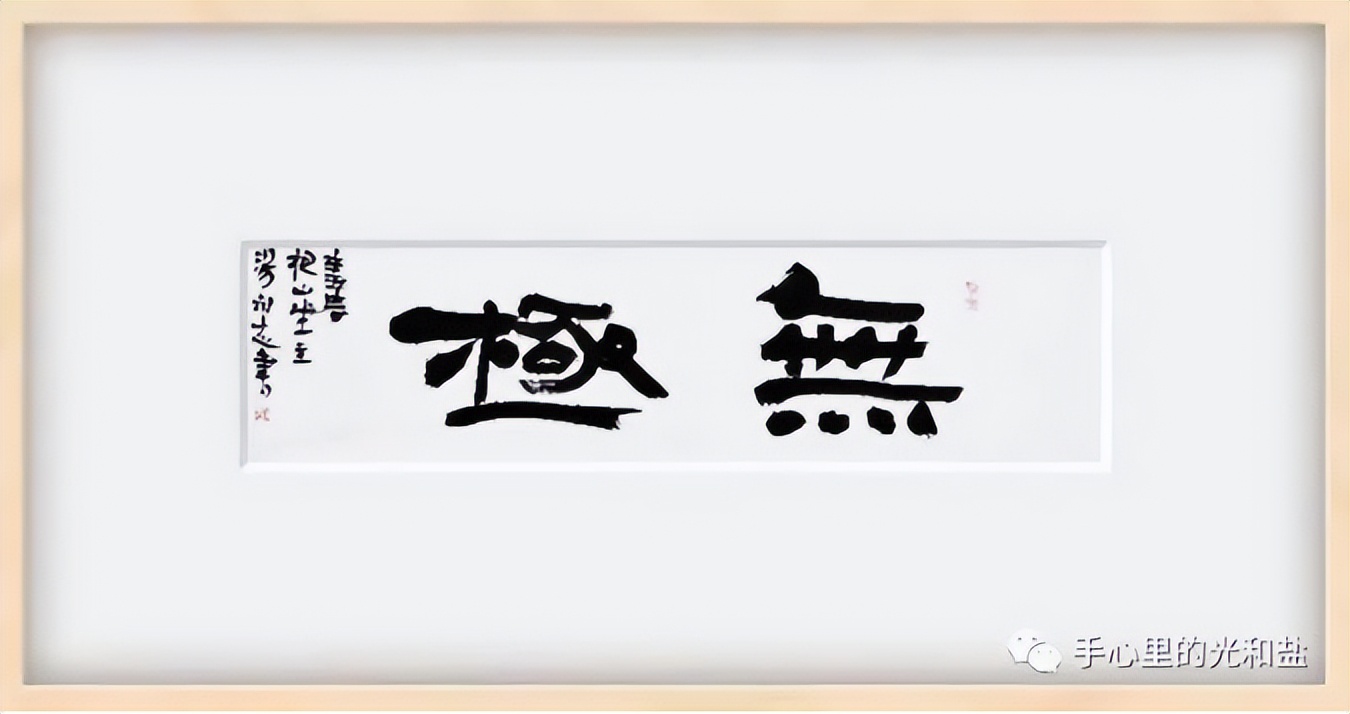

湯先生書法之“奇”,“奇”在這幅《無極》曠境中。此中真意,用筆渾厚,極盡灑脫寫意之大度,但見奔流闊大與大自然的淳樸氣象融合,樸拙之中洞穿人性的強韌與柔軟,正應了道家的“萬物歸于無極之境”,才有永恒之美。粗獷中見細膩,點畫中見錯綜,先生多年習字的功底顯露無疑,在傳統隸書的工整和精巧中,凸顯濃郁的“湯式風雅”——古典和現代融會貫通的新思路。是的,他打破了傳統書法的枷鎖和禁錮,保留傳統美的同時,更有現代美學的意識和修養,即自由開闊,先鋒探索。不難看出,他古典思想意識里也受到西方柏拉圖式精神領域的熏染,在虛與實,黑與白中,不斷地為我們打開一個個全新的書法世界。而此時,我這個迷途的羔羊在書法的天地里豁然開朗,如若看到曦光中,一位智者緩緩邁開步子,氣定凝神從容站立,世事恍然如水風煙里散去。

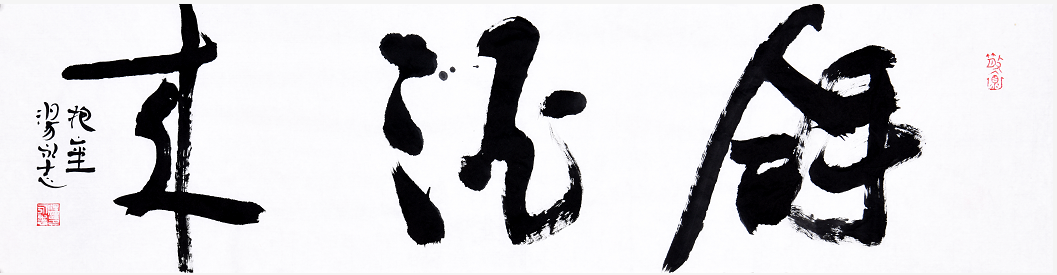

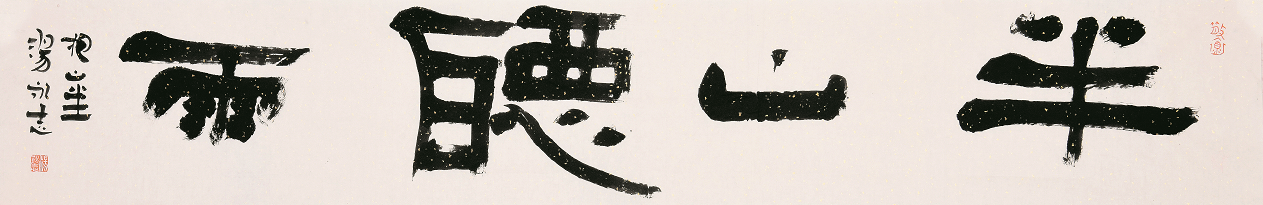

湯先生的字有“古意”。《半山聽雨》一卷打開,已是人生過半的從容和圓滿,一個“雨”字沾了人間煙火,打濕誰的衣角。這“雨”寫得好,落得好,極盡形態之美,意念之美、動態和靜態交織之美。沿著四字筆勢的走向,感受長橫長捺的舒展,短豎短撇的凝聚,入筆和出筆就像多年的知己,惺惺相惜,對酒當歌。

雖不曾真正見過先生,但在交流中,聽他談起幾十年的老友,無不感嘆光陰易逝,對昔日的懷念亦在言談間,重情重義之人便是如此懷舊吧。我眼中,這“雨”是湯先生人品的寫照,清透中有淡泊寫意的生平,看過滄桑變幻的悠然自得。起起落落多少事,都在淋漓四點無常中,其坦率、其厚重、其優雅和酣暢,正是先生為人的大智大慧。李白寫給孟浩然一詩曰:高山安可仰,徒此揖清芬。宋人亦有“天地寂寥山雨歇,幾生修得到梅花?”這樣的靈魂叩問。湯先生寄情于山水,流連于墨香,隨遇而安,怡然自得,清曠之中早已把俗事俗念置于身外,任天地悠悠,黃昏寂寞,信馬由韁的生活里也有裊裊的炊煙升騰,有瀟湘靜夜里,那荷塘堤畔古木陰陰愴然無聲的寂寥。

不尋常之事,并不是大張旗鼓來的,而是不動聲色于細微處滲入。以清風養心,以明月怡情,剩下的,交給了歲月。小壺里溫著一壺月色,氤氳著淺淡的霧氣,耳邊驟然是“半山的雨點”滾落,想是紅樓一夢里秋分之夜的雨,是端陽時候的雨,還是殘荷上遲遲不肯滑落的雨,我都無跡可尋了。

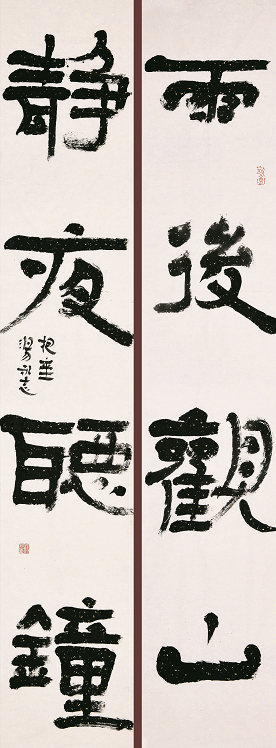

我這個書法外行,在讀了湯先生許多的字之后,忽覺得他把隸書寫成了一首詩。 其境界神秘而雅致,清冽而開闊,有溪流潺潺的柔和,有飛瀑直下的波瀾。他的隸書作品跳脫了俗套,令人眼前一亮。往返之間讀一個字,也就讀出了意味——柳暗花明處,字字總關情。此卷《雨后觀山,靜夜聽鐘》詩意的波濤翻涌漸歸寂靜,只聽夜半禪院鐘聲遠遠近近,飄飄渺渺。方勁古拙中見一波三折,剛勁有力,江山的輪廓掩映在水墨中,裊裊婷婷古意彌漫。高瘦而朗俊的山透出一股凌厲,凌厲中又隱藏著細膩,湯先生的字便是如此玄奧、高妙、多變。行云流水間尋龍蛇飛動,氣勢幻象中見靈動瀟灑,古樸勁骨里灑淋漓醉意。以平和心應不變之萬變,這瞬息的人世間,需要一些執念。

在《一頁書房》里聞墨香入夢,心里激蕩起水花朵朵,書家平靜又雅致的處世之態飽含一種滄桑殘缺之美,參差錯落,灑脫自若,行文之間流暢而洋溢俊逸,方整秀麗,不受束縛,溫潤靈動,不失趣味。猶見細雨迷蒙中的銅官山,染了天地靈秀,郁郁蔥蔥中濃濃淡淡之幽然,想來闊別六年的故土上,先生往年習字的歲月,可念,可尋,可嘆。

或許,懂得了一個字,便懂得了書家的孤獨。清人易順鼎有詩云:青山無一塵,青天無一云 。天上惟一月,山中惟一人。孤寂的最高境界大抵如此,回首來時路,雨也茫茫,風也凄凄,轉瞬已滄海桑田,清醒與沉醉都是人大徹大悟的一種吧。太陽徹底沉下去,夏日多變,遲來的雨飽蘸了濃墨,就要在人間寫出無數的字來。倏地雨點如豆落地,我靜靜聽著,心里念及的,卻是那雪花飄飄,圍爐品茗,或者夜話。

湯永志先生作品欣賞:

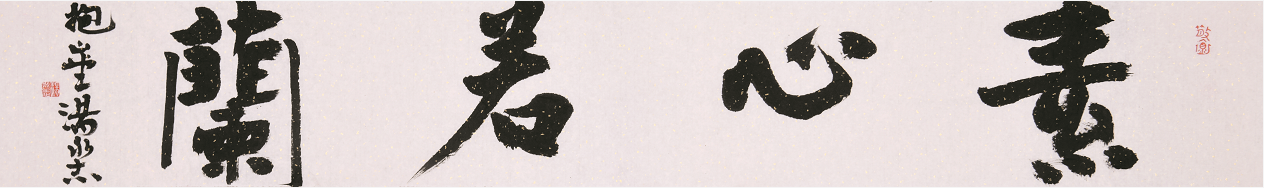

草書 抱山

96cm x 40cm

隸書聯 雨后觀山 靜夜聽鐘

180cm x 45 x 2

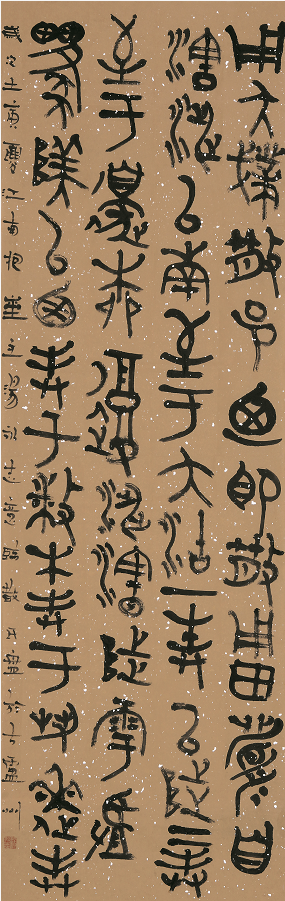

意臨《散氏盤》

180㎝ x 96㎝

篆書扇面 福

50cm x 50cm

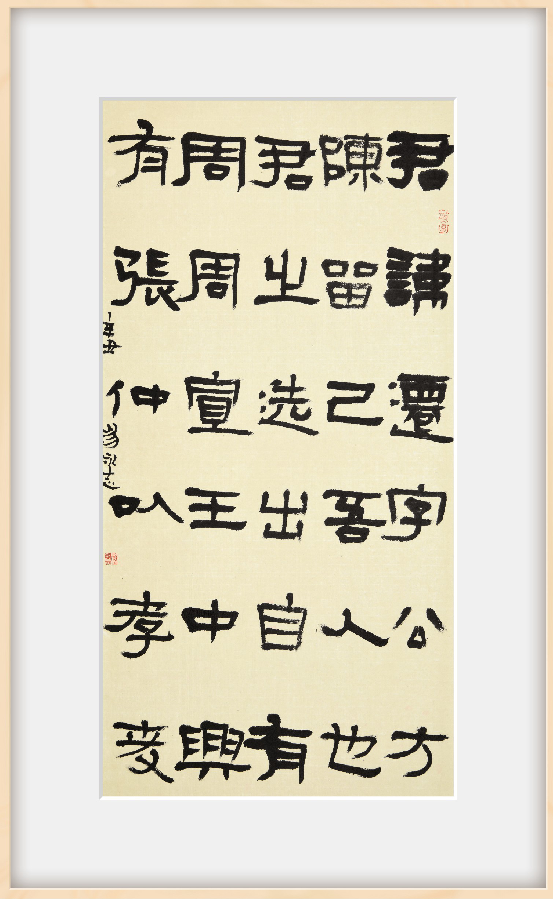

節臨《張遷碑》

134cm x 69cm

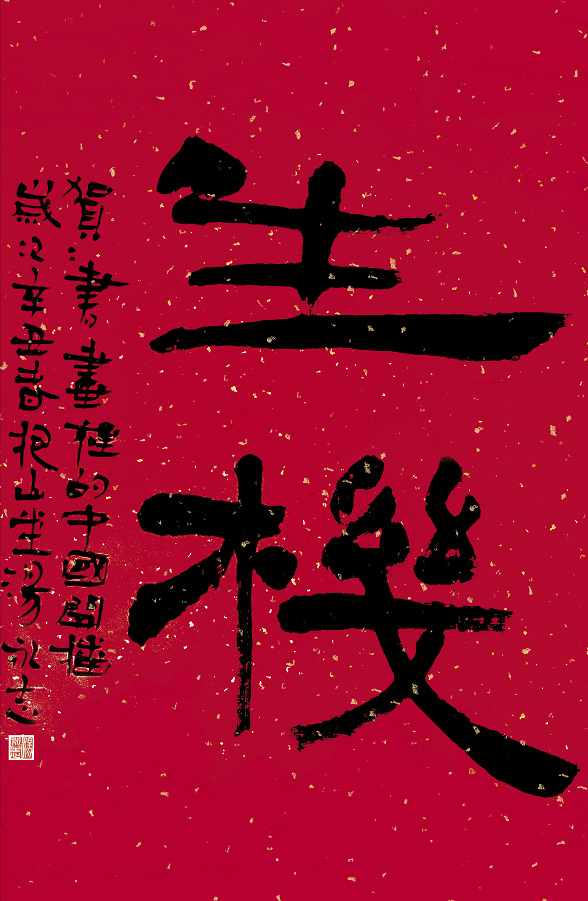

隸書 生機

134cm x 69cm

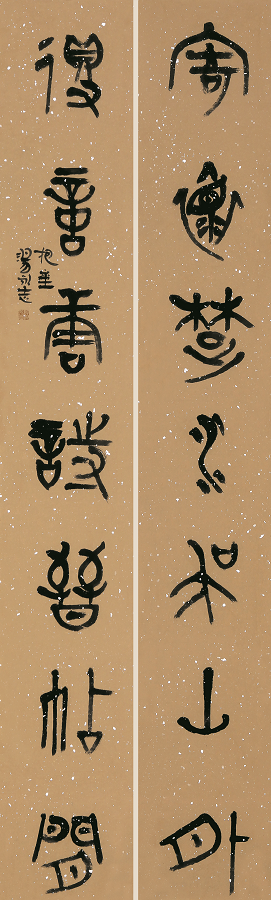

篆書聯

寄情楚水吳山外 得意唐詩晉帖間

180cm x 48 x 2

隸書扇面 留余

50cm x 50cm

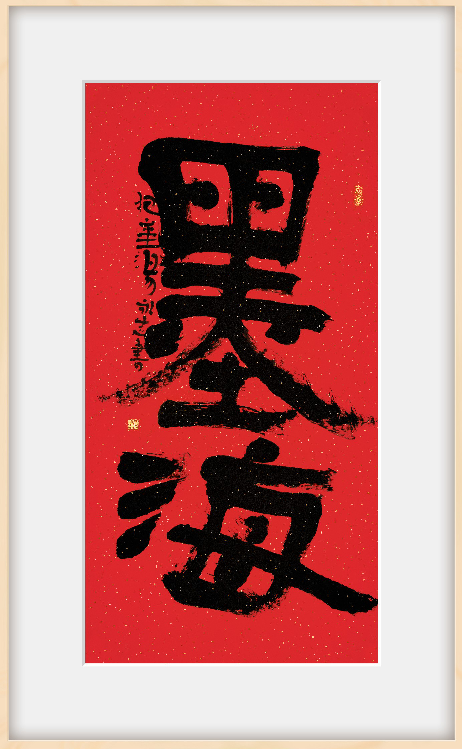

隸書中堂 墨海

134cm x 69cm

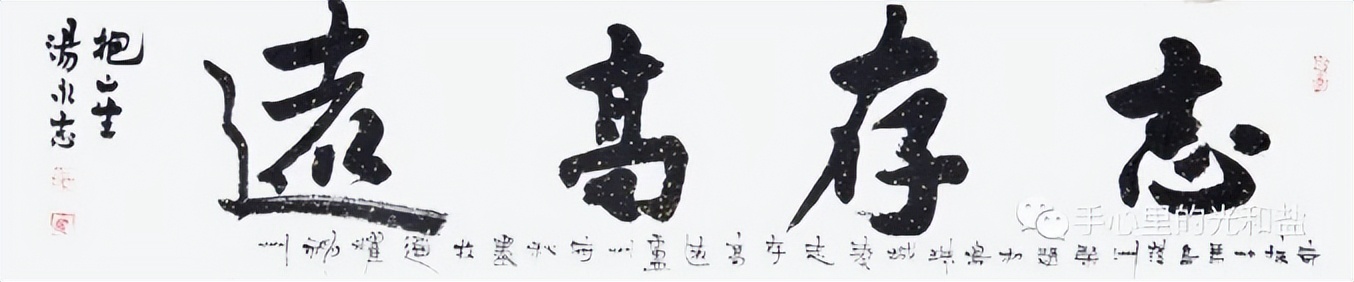

行楷 志存高遠

180cm x 48cm

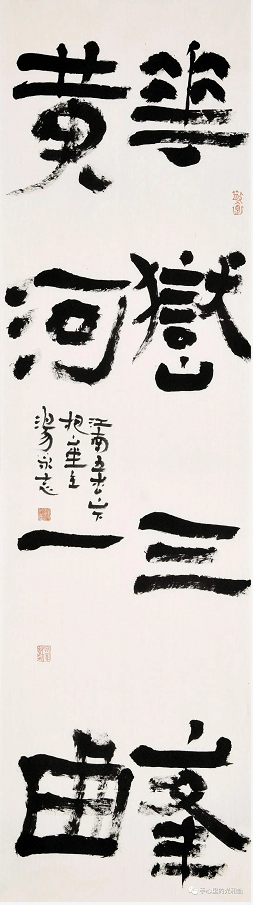

隸書聯 華岳三峰 黃河一曲

180cm x 96cm

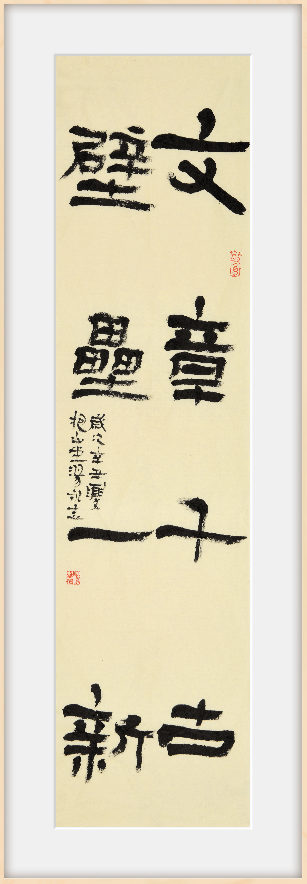

隸書聯 文章千古 壁壘一新

134cm x 69cm

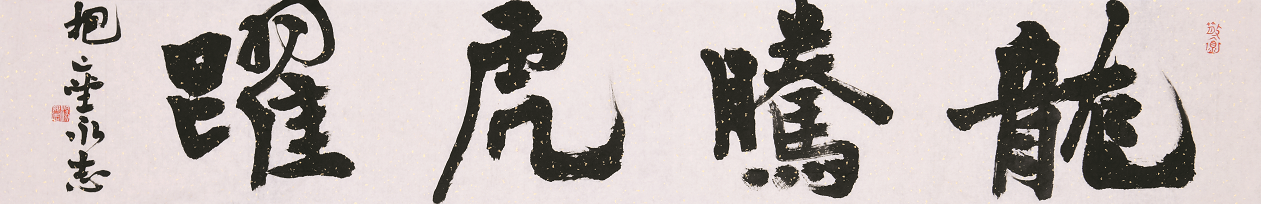

行書 龍騰虎躍

134cm x 34cm