鹿特丹公共藝術(shù)倉(cāng)庫(kù)開館前獨(dú)家導(dǎo)覽

鹿特丹博伊曼斯·范·伯寧恩博物館公共藝術(shù)倉(cāng)庫(kù)將于2021年11月6日正式對(duì)公眾開放。

在北京時(shí)間11月5日16:00騰訊藝術(shù)已經(jīng)直播了開館前獨(dú)家導(dǎo)覽。在直播結(jié)束后,觀眾們也可以在騰訊藝術(shù)視頻號(hào)上回看直播視頻。

這座世界上第一個(gè)將館藏開放給公眾的藝術(shù)品倉(cāng)庫(kù)由荷蘭建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所MVRDV執(zhí)筆完成。

倉(cāng)庫(kù)坐落在鹿特丹的博物館公園內(nèi),與博物館不同,這里沒有展覽,觀眾可以欣賞到博伊曼斯·范·伯寧恩博物館在過(guò)去172年間的所有館藏,共計(jì)超過(guò)十五萬(wàn)一千件。

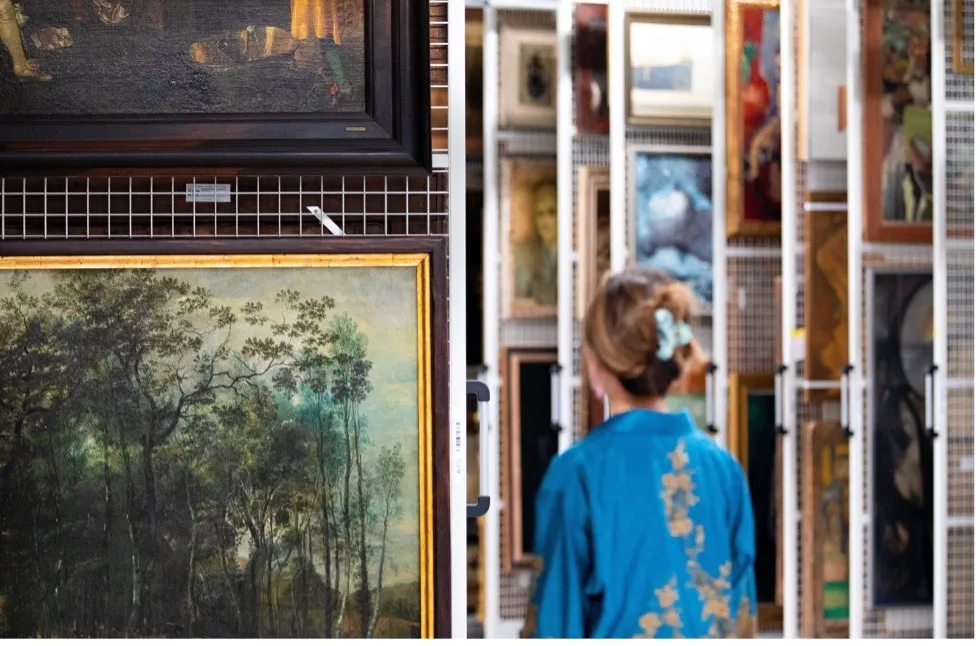

博伊曼斯·范·伯寧恩博物館公共藝術(shù)倉(cāng)庫(kù),圖/ Ossip van Duivenbode 攝

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)由五個(gè)氣候區(qū)組成,共有十四個(gè)存儲(chǔ)空間。除展廳與存儲(chǔ)空間外,倉(cāng)庫(kù)還帶有一個(gè)屋頂花園和一間餐廳。 世界上的大多數(shù)博物館僅展出6-7%的館藏,其余94%的文物只能屈身于陰暗倉(cāng)庫(kù)一隅。但博伊曼斯·范·伯寧恩博物館公共藝術(shù)倉(cāng)庫(kù)則大膽突破了這一桎梏,力圖“將全部藝術(shù)品開放給民眾”,秉持多元、開放和包容的理念,其建筑內(nèi)99%的空間都對(duì)外開放。

博伊曼斯·范·伯寧恩博物館公共藝術(shù)倉(cāng)庫(kù),圖/Iris van den Broek 攝

與我們平常所見的將文物按年代、流派區(qū)分的展覽不同,公共藝術(shù)倉(cāng)庫(kù)顛覆了這一約定俗成的擺放方式,其館內(nèi)文物將混合擺放,一切可能作為陳列的空間都將得到充分利用。

此外,私人收藏家也可以租借場(chǎng)地,享受博物館專業(yè)、高品質(zhì)的文物收藏、修復(fù)服務(wù)。

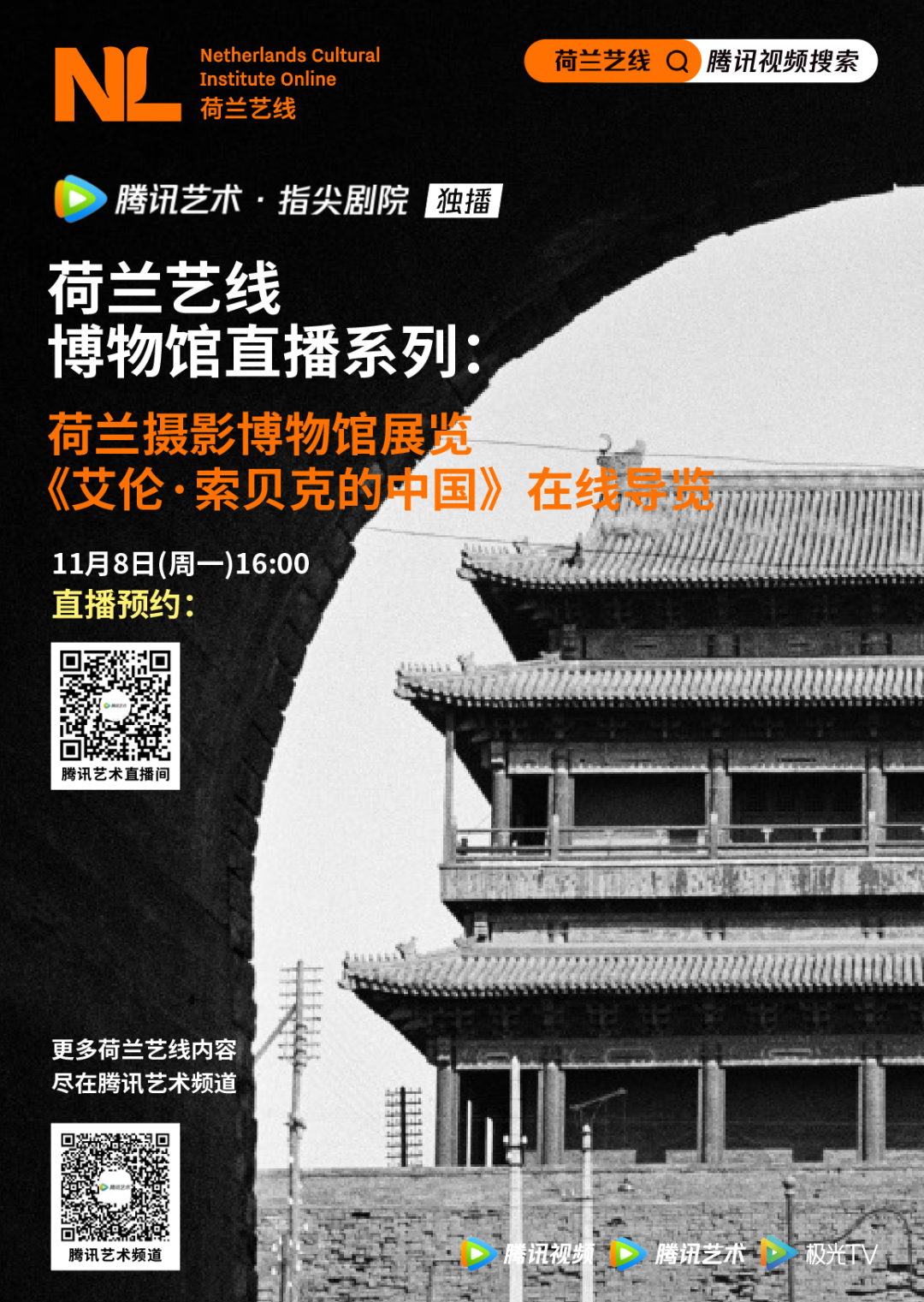

艾倫·索貝克的中國(guó)

艾倫·索貝克在荷蘭攝影界是一位占有獨(dú)特地位的女性攝影師。1931 年,她離開柏林前往中國(guó),在中國(guó)農(nóng)村以及北京、上海和香港等城市拍攝了一系列肖像和街景。

她以開放的心態(tài)拍攝。在今天的中國(guó),她的攝影作品仍然具有話題相關(guān)性并廣受歡迎。

“艾倫·索貝克的中國(guó)”展覽,圖/荷蘭攝影博物館提供

此次在荷蘭攝影博物館舉辦的“艾倫·索貝克的中國(guó)”展覽包含了她在 1930 年代在中國(guó)制作的照片和攝影書。

北京時(shí)間11月8日16:00在騰訊藝術(shù)視頻號(hào)觀眾們有機(jī)會(huì)在線體驗(yàn)艾倫·索貝克的作品獨(dú)家導(dǎo)覽,直播結(jié)束后觀眾們也可以在騰訊藝術(shù)視頻號(hào)上回看直播視頻。我們也期待未來(lái)這一展覽將來(lái)到中國(guó),讓觀眾們可以實(shí)地近距離欣賞。 展覽展示的照片捕捉了中華民族在百年傳統(tǒng)與西方現(xiàn)代化之間不斷變化的身份。從那些涉及中國(guó)傳統(tǒng)角色模式的圖像到表現(xiàn)出對(duì)自由和獨(dú)立渴望的現(xiàn)代肖像,展示了那個(gè)時(shí)代中國(guó)日常生活的罕見一面。

除了博伊曼斯·范·伯寧恩博物館公共藝術(shù)倉(cāng)庫(kù)與荷蘭攝影博物館,其它荷蘭的藝術(shù)文化機(jī)構(gòu)則關(guān)注了社會(huì)中的弱勢(shì)群體、殘障人士等,希望進(jìn)一步優(yōu)化他們的藝術(shù)體驗(yàn)。

范阿博博物館:助盲導(dǎo)覽app

范阿博博物館 (Van Abbemuseum)是歐洲最早建立的當(dāng)代藝術(shù)公共博物館之一,它成立于 1936 年,是一個(gè)特殊的博物館,可以供任何好奇的人參觀——無(wú)論是盲人還是聽覺障礙者,即使是臥床不起無(wú)法出門的人,也有機(jī)會(huì)“逛”博物館。

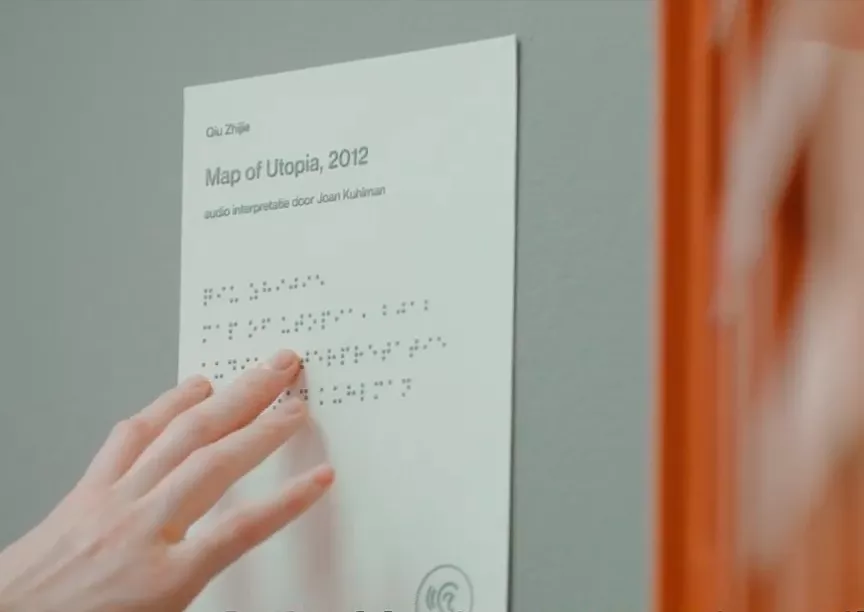

范阿博博物館,圖/范阿博博物館助盲導(dǎo)覽app視頻截圖

那么他們是怎么實(shí)現(xiàn)的呢?博物館聯(lián)合盲人設(shè)計(jì)師 西蒙·多格(Simon Dogger) 于 2019-2020 年間合作開發(fā)了一款智能手機(jī)App:Tik-Tik。這是一款適用于盲人和弱視群體的室內(nèi)導(dǎo)航應(yīng)用程序。

它可以將手機(jī)變成一根探測(cè)桿,通過(guò)振動(dòng)和語(yǔ)音提示幫助使用者在參觀博物館的過(guò)程中引路、規(guī)劃路線。

當(dāng)?shù)竭_(dá)一件展品前時(shí),程序還會(huì)通過(guò)音頻向用戶對(duì)藝術(shù)作品進(jìn)行描述,不僅可以幫助盲人參觀博物館,還豐富了每一位訪客的觀展體驗(yàn)。(該項(xiàng)目目前處于廣泛的測(cè)試階段,供盲人和視障游客使用。)

范阿博博物館,圖/bertknot CC BY-SA 3.0協(xié)議

這樣全方位的博物館體驗(yàn)也印證了荷蘭作為一個(gè)包容性很強(qiáng)的國(guó)家,是如何盡可能通過(guò)數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)信息無(wú)障礙傳遞,幫助視障人群“看見”精彩的藝術(shù)展品。

范阿博博物館,圖/bertknot CC BY-SA 3.0協(xié)議

梅利藝術(shù)機(jī)構(gòu):《84級(jí)臺(tái)階》項(xiàng)目

《84級(jí)臺(tái)階》是一個(gè)舉辦于荷蘭鹿特丹梅利藝術(shù)機(jī)構(gòu)的集體藝術(shù)展覽。以藝術(shù)與教育的交叉項(xiàng)目為特色,探索藝術(shù)與教育相融合的可能性。

《84級(jí)臺(tái)階》,圖/JEROEN LAVEN攝 項(xiàng)目名稱“84級(jí)臺(tái)階”標(biāo)志著從梅利藝術(shù)機(jī)構(gòu)首層入口至三層畫廊的臺(tái)階數(shù),也就是該項(xiàng)目的所在地——一個(gè)充滿活力的社交藝術(shù)空間。

藝術(shù)家Domenico Mangano & Marieke van Rooy, Dilution Cafeteria, 2021, glazed ceramic, painted steel, anc charcoal, 圖/JEROEN LAVEN 攝

從視頻中,我們可以看到展出的內(nèi)容由不同的藝術(shù)裝置與工作坊組成,有芳香療法、冥想和舞蹈活動(dòng)等,展出的內(nèi)容更多關(guān)注了人們的心理健康,并試圖借助藝術(shù)去疏解。

觀眾在這里可以通過(guò)不同的藝術(shù)項(xiàng)目探索物理建筑、社會(huì)結(jié)構(gòu)以及個(gè)人和社會(huì)健康體驗(yàn)之間的關(guān)系。

梅利藝術(shù)機(jī)構(gòu): 書籍《關(guān)于病房》

上述《84級(jí)臺(tái)階》項(xiàng)目的參與者之一,茉瑟·M·侯森(Moosje M Goosen)就曾經(jīng)歷過(guò)心理健康方面的問(wèn)題。

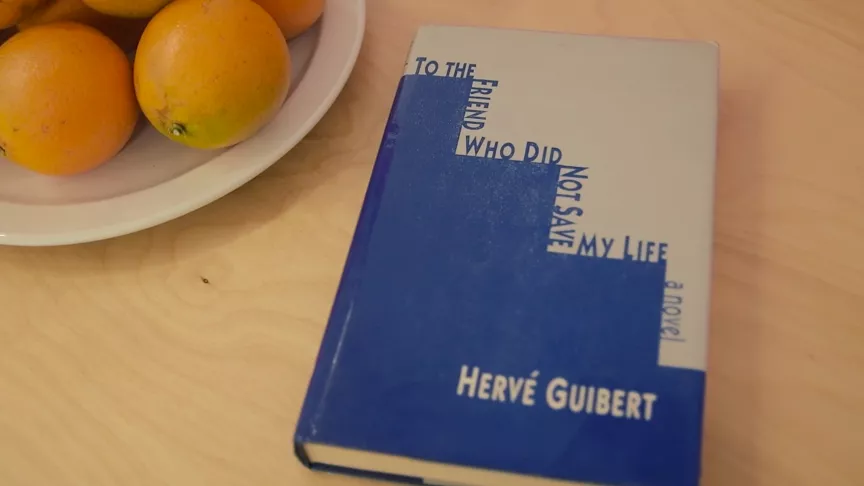

在此次上映的視頻中,被病痛折磨了四年后重獲新生的鹿特丹作家茉瑟·M·侯森,與大家分享了三本在她生病期間給予了她力量與信念的書籍。

茉瑟·M·侯森(Moosje M Goosen),圖/書籍:‘關(guān)于病房’ 視頻截圖

她說(shuō),當(dāng)周圍的朋友都相繼步入了人生正軌,結(jié)婚、生子,而這期間她卻在醫(yī)院度過(guò),所以她想從與自己同樣的人群中獲取力量,于是在生病期間,讀了很多這方面的書籍。她開始通過(guò)寫作與冥想去回顧自己患病、治病的經(jīng)歷,思考生命的意義,并喚起人們對(duì)生者和死者,熟悉與未知之間深刻聯(lián)系的關(guān)注。

圖/書籍:‘關(guān)于病房’ 視頻截圖

這些新奇的嘗試也展現(xiàn)出荷蘭社會(huì)中的每個(gè)人,包括社會(huì)邊緣群體、殘障人士,都有機(jī)會(huì)去體驗(yàn)藝術(shù),甚至可以說(shuō)去觸摸藝術(shù),感受藝術(shù)的魅力。

藝術(shù)在荷蘭的可接觸性變得更大眾化,對(duì)藝術(shù)感興趣的人們可以通過(guò)模擬機(jī)器人在家中參觀畫廊,殘障人士也可以通過(guò)科技手段實(shí)現(xiàn)獨(dú)立“觀”展,在這個(gè)藝術(shù)的世界里每個(gè)人都得以通過(guò)各種手段來(lái)豐富自己的精神世界。