素描作為一種獨立的藝術形式已經有數百年的歷史了。隨著時代的發展,這種藝術形式也在不斷變化著。在近現代,素描作為一種獨立的藝術形式和藝術教育方式是并存的。在讀解素描藝術的過程中,同樣是回避不了這種認知方式的。從藝術教育學角度上去認知造型的同時,當然也需要從藝術形式上去加以認知。

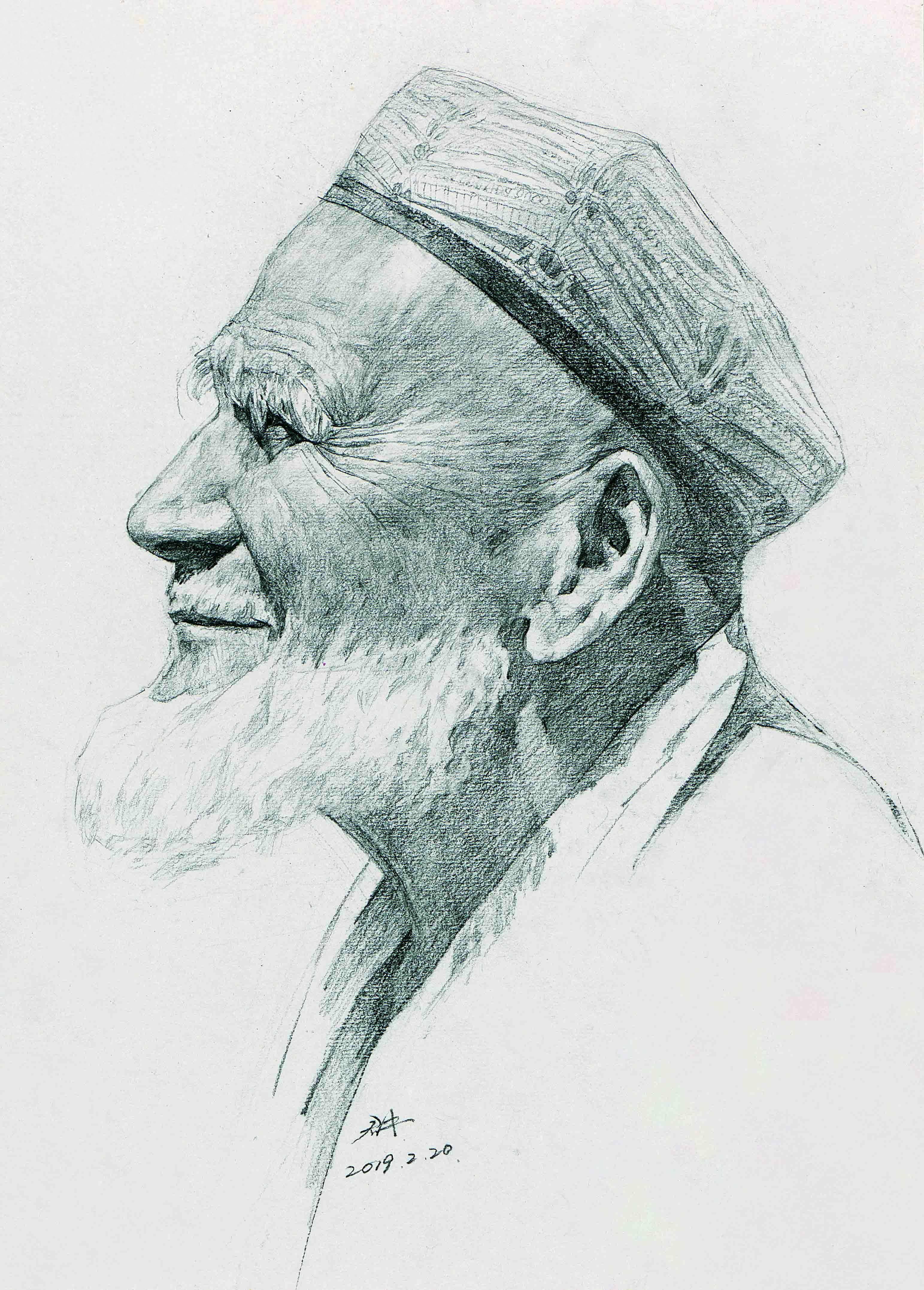

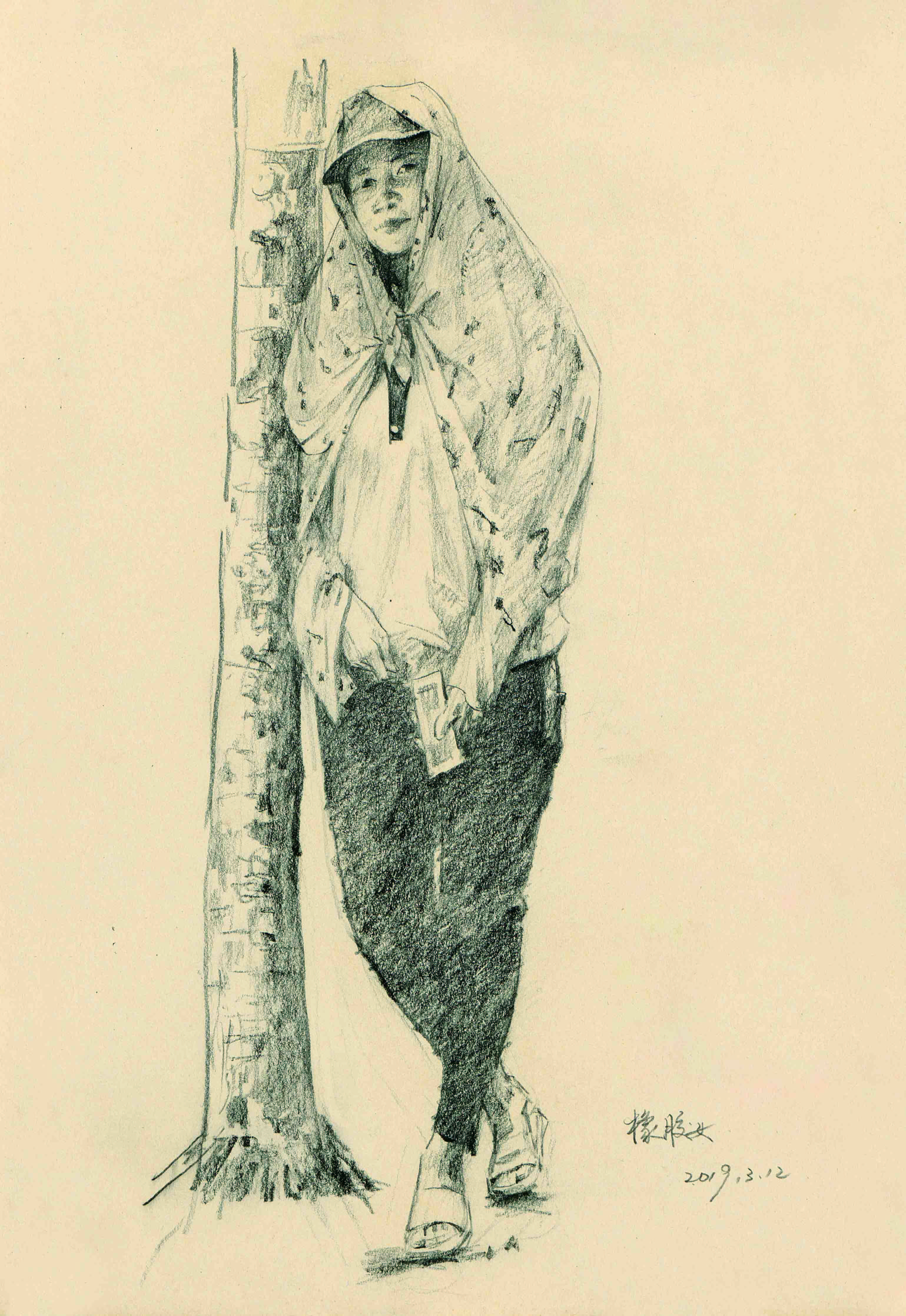

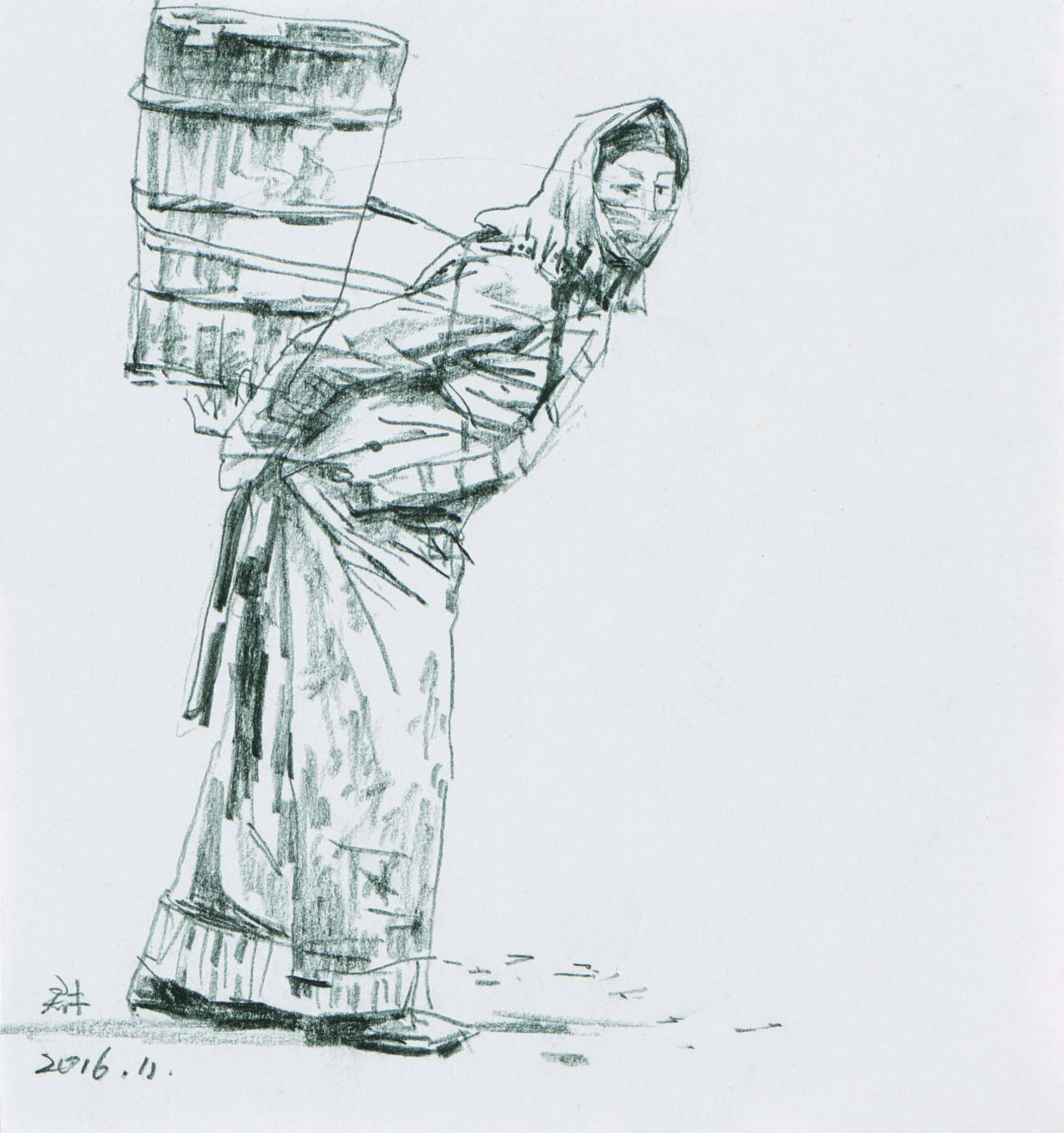

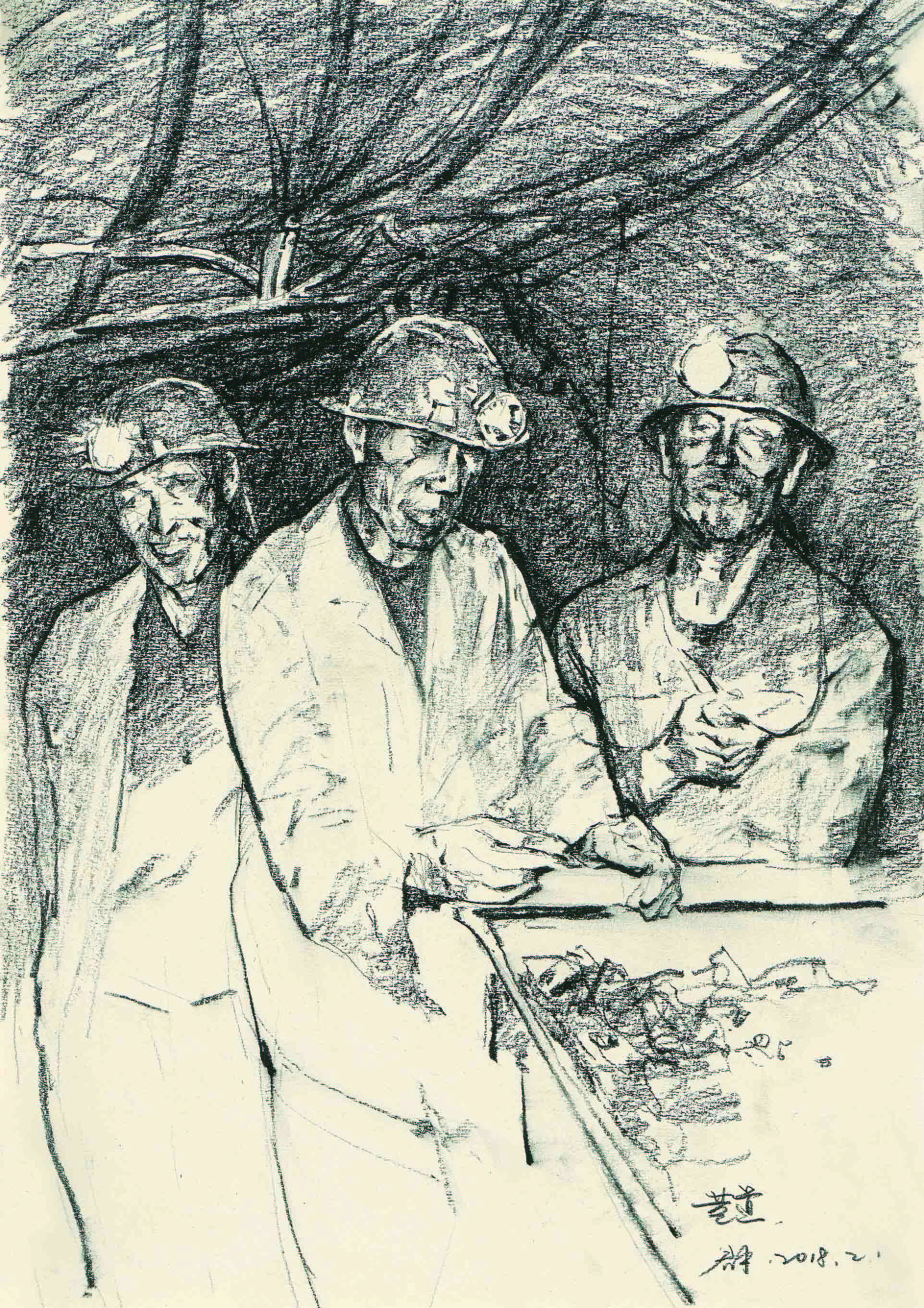

目前在我國,現當代藝術以及實驗性藝術的蓬勃發展,亦觸動了素描藝術的存在方式,多樣性成為其特征。信息時代的廣泛交流讓我們重新審視今天的藝術,我們發現對新藝術形式的探索以及對傳統藝術形式的繼承齊頭并進。今天在這里看到的黃愛群先生的素描作品,仍然屬于對傳統方式的再思考,我們在這種思考中看到了更多直面現實的感觀體驗和心理體驗。這種體驗淡化了藝術形式的正統性,更多的是出于情懷。在這些作品中,我們看到現實生活中生動的人物以及場景對作者的內心的觸動,這種觸動既釋放了作者的表現欲望,也充盈了素描過程中的理性。

藝術家的單純和質樸會贏得我們的尊重。在今天這個時代,讀到這樣的一些作品同樣會引發我們的感動。正是因為這種感動,在欣賞這些作品的時候,我推薦作者出版這本畫集。從藝術發展的歷史看,黃先生這一階段的素描也許略顯保守,或者不那么時髦,但仍然有其存在與傳播的時代價值。

關于這部分素描作品的創作背景,我與黃先生進行了多次交流,得知這些作品大多源于其生活和旅行的感受,多產生于生活中的一些閑暇時間,也就是我們常說的源于生活,故而作品保持了感人的生動性,同樣因為來源于生活,故而也保持了畫面的客觀性和一定程度的寫實再現。從作品的屬性上看,作者并沒有過多對形式進行更廣泛的探索,雖然我們看到了一些線性造型的嘗試,但我們同樣贊賞這種對生活細節捕捉的能力。我們在研究藝術家創作歷程中發現,有藝術家獨特個性的藝術表現形式廣泛來源于兩種方式,一是源于現實生活中的感動,一是源于理性和感性的交織思考。在藝術創作中,同樣也回避不了這兩種方式。

從這些素描作品的語言形式上看,既有深入細致的刻畫,亦有表現時的放縱,他們既是敘事和表達的共存,亦是傳統手法和現代語言的交融。畫面中情感的真實性多于表現形式的主觀性,原始的情感沖動成為打動讀者的原動力。

在黃愛群的素描作品中,我們仍然能夠感知我國藝術教育的狀況。在高等美術學院的教學中,寫實能力仍然是造型能力訓練的入口,也是訓練表達能力的重要途徑。這種訓練,同樣是整合藝術創作素材的重要方式之一。在一個藝術家的成長歷程中,造型能力仍然至關重要。在這里,我們將這些素描藝術作品推薦給讀者,也是出版此書的又一個目的。

2021年5月16日

(作者:張謐詮 吉林藝術學院美術學院原院長、首都師范大學教授、研究生導師,本文摘自《黃愛群素描集》序言)