張大千(Chang Dai-Chien),男,四川內江人,祖籍廣東省番禺,1899年5月10日出生于四川省內江市中區城郊安良里的一個書香門第的家庭,中國潑墨畫家,書法家。

20 世紀50年代,張大千游歷世界,獲得巨大的國際聲譽,被西方藝壇贊為“東方之筆”。

他與二哥張善子昆仲創立“大風堂派”,是二十世紀中國畫壇最具傳奇色彩的潑墨畫工。特別在山水畫方面卓有成就。后旅居海外,畫風工寫結合,重彩、水墨融為一體,尤其是潑墨與潑彩,開創了新的藝術風格,因其詩、書、畫與齊白石、溥心畬齊名,故又并稱為“南張北齊”和“南張北溥”,名號多如牛毛。與黃君璧、溥心畬以“渡海三家”齊名。二十多歲便蓄著一把大胡子,成為張大千日后的特有標志。

他曾與齊白石、徐悲鴻、黃君璧、黃賓虹、溥儒、郎靜山等及西班牙抽象派畫家畢加索交游切磋。

1983年4月2日,張大千在臺北逝世。為了紀念張大千,以此文,以饗讀者。

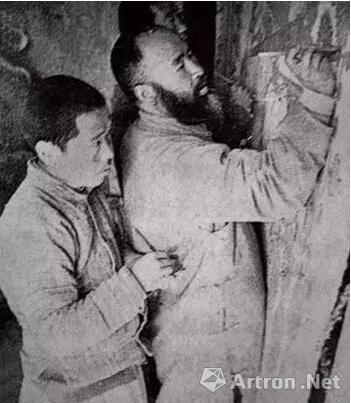

張大千在敦煌描摹壁畫

民國三十年五月的一個清晨,蜀地的陽光還未散射大地,濕熱還未籠罩人心,正是一天中最清澈的時候,張老師大千攜夫人及子侄門生五人浩浩蕩蕩地走向了他人生的又一座高峰。他輕撫長髯,閉目養神,可內心卻是波濤洶涌的凌云壯志和焦躁不安的迫不及待。八千里路云和月,敦煌的名字,在他心里念了千遍萬遍,他說:莫高窟,老夫來也!

那一天,到達千佛洞的時候,天未拂曉,張老師提燈入洞,頓時渾身一震,半晌才回過心神。等一番探察完畢,張老師站在洞口,向著那業已升起三竿的太陽,極目遠眺,他說:我要讓千佛洞名聞天下,也要讓莫高窟記下老夫的威名。

就這樣,張老師找了一處較為寬敞的洞窟,安營扎寨,研習壁畫,成了千佛洞的主人。這一留,便是前后近三年時光。然而,這一留,卻是毀譽參半,亦仙亦魔。

這時候我們便不得不提及在莫高窟發現史上另一個十分重要的人物。十九世紀末,和大清王朝一樣饑不擇食的湖北麻城農民王圓箓,一路逃荒流浪,推開了敦煌石窟的大門,在這里安了家。這是一個穿著土布棉衣,目光混沌的凡夫俗子,與揮斥方遒,青衣長髯的張老師相比,他原本低微得不值一提,但誰都沒想到,四十年后,大師卻是遁著他的腳步,與他琴瑟而合。張老師為了高蹈的藝術而來,王道士為了安身立命而來,雖然目的各不相同,卻殊途同歸。

如果天下太平,王道士在湖北有一畝三分地,那他肯定是一個勤懇的好農民,他的認真在對石窟的看管上表現得淋漓盡致:他把光照較好,位置較佳的幾個洞窟重新粉刷了一遍,又自己動手,叮叮咣咣重塑了他的天師和靈官。其后的很多年,每天早上,王道士都是按時上班,以一己之力,修棧補道,清理積沙,從不懈怠。

但并非所有的辛勞都能換來偉大的成就和令人尊崇的功德。二十世紀初年的那個五月的清晨,王道士一不小心發現了寶藏,從而開啟了對他來說榮耀余生的天門,他憑著那些經卷、織絹、寫本和畫卷,結識了達官顯宦,結識了國際友人,他的人生從此便被載入史冊,變得不平凡起來。

人盡皆知,是人為的災難成就了千佛洞,是殘缺讓莫高窟更加耀眼。而巧合的是,千佛洞的災難,似乎總與五月有關,與清晨有關。

甘肅榆林窟外景,1943年。羅寄梅攝。圖中左側橋上站立者為張大千

張老師肯定沒有在意過莫高窟對岸的王圓箓圓寂塔,不然他肯定會在其后的研習過程中心頭一緊。與王道士一樣,張老師對洞窟的保護也算是盡心盡力,應該說張老師是繼承了王道士的衣缽,他立了兩大功:一是為了方便探洞觀畫,他修路開道,二是為了便于查考,他給309個洞窟做了編號,這些工作,整整耗去了他五個月的時間。張老師最初的想法其實很簡單:他要將壁畫原作的色彩和尺寸筆法一一復原出來,以求全部真實,也算是對偉大藝術的致敬和傳承保存。他這一做法得到了于右任老師的贊賞和鼓勵。作為國民政府監察院長的于老師,與張老師多年交好,他的支持無疑是張老師大膽工作的動力和后盾,一句話便是一張通行證,恰如當年斯坦因哄騙王道士說他是唐僧的信奉者一樣,從而騙了不少財物。這二者其實異曲同工。

其后,張老師從青海塔幾寺重金雇用了五位喇嘛畫師,并呼喚了其他子侄門徒十余人前來助陣。當先后七十八輛驢車的物資浩浩蕩蕩開進大漠戈壁之時,正逢寒冬,硬朗的冷風和飛舞的沙石都算不了什么,內心狂熱的張老師緩緩行走在大漠戈壁,心境自是孤傲不已。民國三十一年春,張老師與他的團隊開始了長達兩年零四個月的突擊臨摹,用掉石青石綠等顏料一千余斤,最終得畫276件,這些作品先后在蘭州、成都展出,轟動一時,張老師因此華麗轉身,名噪海內外。

然而,個人的成就在偉大的藝術面前就顯得渺小微弱了許多。張老師在盡情施展才華和抱負的同時,與王道士一樣,對洞窟壁畫進行了破壞。張老師酷嗜北魏隋唐,臨摹時常將上層剝落,對壁畫破壞較大,一時引得各界名流激憤不已,討伐者甚眾,張老師的身譽也因此大為折損,成了與王道士同出一轍的石窟罪人。

沒錯,是道士王圓箓打開了石窟封存瑰寶的大門,使中華文明的結晶損毀遺失無數,我們完全可以像余秋雨老師說的那樣“把憤怒的洪水向他傾泄”,將那個無知而又畏畏縮縮的小道士釘在恥辱柱上。但對王圓箓而言,這顯然不太公平,石窟是他的家,他也曾為看家護院奔走疾呼,但躺在風雨飄搖大船上的官員們,又在干什么呢?他們一面對那些寶藏嘆為觀止,一面又貪念十足,將文物視為他們交友和賄賂上級的臺階,又有誰來管石窟的死活?這筆賬,算在小道士頭上,未免有些過重。

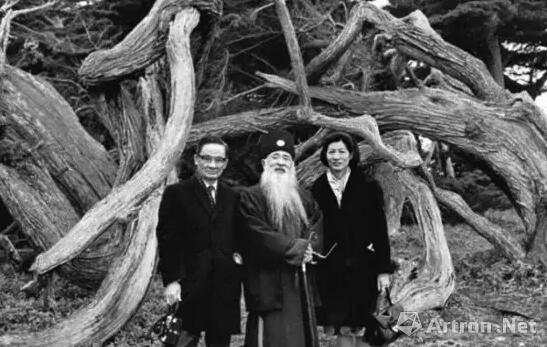

羅寄梅夫婦與張大千

那么,我們尊敬的張老師又該不該肩起這筆文化重債呢?答案是肯定的——如果我們痛斥王圓箓,就也有理由痛批張老師,這與他日后的輝煌毫無關系。但這筆賬,如果真的還要算在張老師頭上,亦未免有些過重。

縱觀二十世紀初的那幾十年,中國就像是喝酒斷片,在那個時代失聲了,且不說王道士的無知和無奈,單就張老師而言,他所處的時代,正是中華民族生死存亡的緊要關頭,自由主義大行其道,人的欲望被無限放大,有恃無恐。而張老師是什么人?——一個有理想而有錢的畫壇新宿,一個于右任這樣的政界要人的好友,一個振臂一呼應者云集的顯貴大腕,他走在人生的十字街頭,看到的是滿目蒼夷,日寇橫行,一個看不到“家國”的藝術家,他還能想到多遠,他所做的,僅僅是人之本性而已,換做是誰,都難免如此。所以,如果硬要說張老師毀壞壁畫是大罪,那于老師和馬呈祥等一些軍政要人作為無形的慫恿者,怕是也要記上一筆了。王道士和張老師的過錯,其實是那個時代的悲哀,是整個中華民族的悲哀,算不到任何個人的頭上。

——由此可見,國家之重要,制度之重要。

大凡人心,有約束才能有善念。