景德鎮青花釉里紅瓷器始于元末明初�,至明中后期漸漸消失��,到康熙年間才重新燒制成功����。清雍正�����、乾隆年間的作品最為杰出��。其間又斷斷續續斷過幾代。由于它的燒成范圍很窄,溫度和氣氛要求很嚴�����,想要燒成一個很完美�、很標準的釉里紅瓷器甚為困難。人們常用"十窯九不成"和"百里挑一"來說明它的難度。因而在如此困難中精選出來的珍品,往往是價值連城�����,也是可想而知的��。過去只有皇帝設的御窯廠才能不惜工本����,反復地燒制��,也只有皇帝才能賞玩��,民間是燒不起的,也見不到一件真正的青花釉里紅瓷器���。

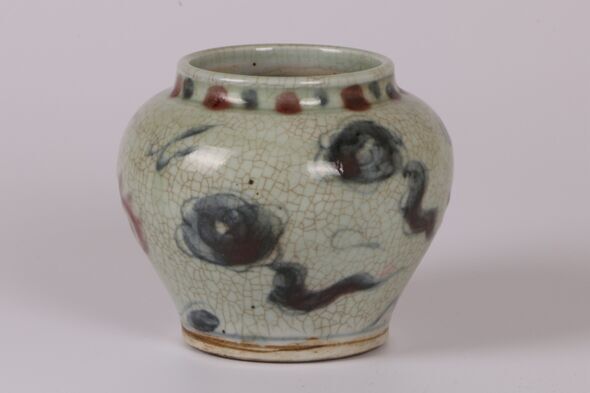

此罐唇口,短頸���,溜肩��,鼓腹下收�����,圈足。以青花繪繪祥云����,側面及背面的景象���,以釉里紅飾鳳鳥圖案�,青花色彩濃艷�,釉里紅略暗,紋飾豐富����,層次清晰��,主題突出����,器型周正�,釉面瑩潤,底足露胎��。具有極高的收藏研究價值���。

釉里紅數量極少�,原因是銅離子對溫度極為敏感,在窯爐中火候不到��,呈現黑紅色或灰紅色����;火候銷過銅離子便揮發��,從釉層中逸出�,呈現特有的飛紅現象或干脆退色�����,紋飾不連貫�����。當時燒柴窯很難控制窯溫,只有憑把樁師父的經驗與取出火照對比����,無法大規模生產����。而且元人尚白��,漢人尚紅����,民族認同感也有別�����,所以釉里紅產量一直很小����。

藝術價值

藝術貴在自然天成����,貴在人工加自然����,既要人為地掌握它,又不能人工化。而釉里紅是最能考驗藝術家們是否能掌握和運用"土與火"相結合的能力�����。顏色畫厚了會流動�����,畫薄了不呈色�,不厚不薄又是死色�,略厚又保持一點流動,釉色方能活起來,才能與坯體、釉色互為滲透,渾然一體��。如果紅里透出綠色斑紋或綠色點狀則就妙不可言�,錦上添花了。更難的是繪制青花釉里紅時,并不是燒成后的效果�,當時既看不到紅色也看不到藍色�,甚至畫的真正的厚度和層次都分辨不出���,也不能層層渲染����,由于坯體吸水能力極強�����,其用筆既不能疾快又不能滯留,真是"筆下無悔�����,一筆成形"��。這全靠作者豐富的經驗,按描繪對象的需要心領神會去調配水與色、快與慢的關系了。由此看來釉里紅從特定的坯胎�、青釉���、溫度的高低�����、氣氛的濃淡、釉層(釉里紅)的厚薄、構圖的好壞����,畫面與器型的結合與否�,乃至窯位等一系列的工序都要掌握得恰到好處���。只要一個工序上失誤����,就將前功盡棄。

市場行情

2009秋季藝術品拍賣會����,北京中嘉國際拍賣有限公司���,一件青花釉里紅纏枝牡丹紋罐拍出近700萬的高價��,時隔7年,今天的藝術品市場早已經跨過億元時代,而此次深圳雍軒文化公司出現的這件青花釉里紅瓷器將會怎么樣�,我們拭目以待���。