Œ“µΩýç”Ò¿•œ»…˙º“÷–ø¥Æ㣨’˝⁄s…œÀ˚‘⁄Ω”Îä‘í£¨’ѵƒ «ΩMøóÆ㺓µΩ·‘…Ωåë…˙µƒ ¬°£“þ@√¥¥Ûöqîµ(sh®¥)ƒ˙þÄ“™µ«·‘…Ω?”Œ“”––©“…ªÛ°£ýç”Ò¿•œ»…˙¿ ¬ï“ª–¶’f£∫“≤ªµK ¬��£¨«∞“ªÍጓÇÉ?n®®i)•Ã´––…Ωåë…˙�����£¨ƒÍ«ý»ÀþÄ≈¿≤ªþ^Œ“��°£”

Œ“œÎ����£¨◊x’þ“ª∂®ï˛◊¢“‚µΩþ@¿Ô÷ÿèÕ(f®¥)≥ˆ¨F(xi®§n)µƒÍP(gu®°n)ÊI‘~“åë…˙”��°£’π◊x¡Àýç”Ò¿•œ»…˙µƒ“ª∑˘∑˘Æã◊˜÷Æ∫Û£¨Œ“å¶þ@“ª“◊÷—€””–¡À–¬µƒ’J(r®®n)◊R°£å¶”⁄èƒ ¬”ÕÆãÑì(chu®§ng)◊˜µƒÆ㺓ÅÌ’f�����£¨åë…˙ «≤ª—‘∂¯”˜µƒ�°£µ´å¶÷–á¯ÆãÆ㺓ÅÌ’f£¨åë…˙Ös «±æ ¿ºo(j®¨)Œ˜∑Ω√¿–g(sh®¥)ΩÔ˝“˝»Î∫Ûµƒ–¬∑Ω∑®°£∆‰åç(sh®™)��£¨÷–᯿LÆãöv ∑…œ‘Á”–åë…˙µƒÇ˜Ωy(t®Øng)�����£¨÷ª «þ@∑Nåë…˙≤ªÕ¨”⁄Œ˜∑Ω√¿åW(xu®¶) ∑…œµƒ√˃°�����°£“Ú¥À£¨÷–á¯Æã ∑…œ“éü–ƒ”����°¢“éü‘Ϫؔ����°¢“éüπ≈»À” «“ªÇÄÓH”–Ýé◊hµƒÜñÓ}�����°£

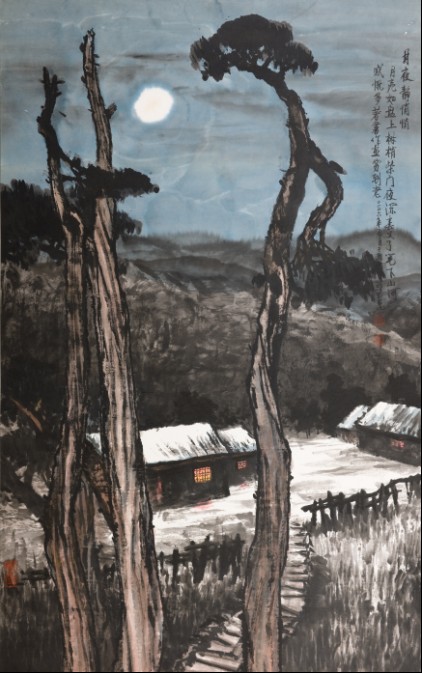

ýç”Ò¿•◊˜∆∑-‘¬“πÏo«ƒ«ƒ“é(gu®©)∏Ò£∫∏þ160cmXåí100cm

À˘÷^“éü–ƒ”£¨ «÷∏Àá–g(sh®¥)º“◊¢÷ÿ◊‘º∫µƒÉ»(n®®i)–ƒÛwÚû(y®§n)∫Õ洅ҜΜÛ���£¨™ö(d®≤)≥ˆ–ƒ≤√£¨‘⁄◊˜∆∑÷–’π¨F(xi®§n)åç(sh®™)ÎH…˙ªÓ÷–Îy姵ƒ«È∏–±Ìþ_(d®¢)∑˚Ãñ∫ÕàD ΩΩY(ji®¶)òã(g®∞u)��°£

À˘÷^“éü‘Ϫؔ�����£¨º¥ «÷∏“éü◊‘»ª”�����£¨º¥◊÷ÿ◊‘»ªŒÔœÛµƒª˘±æ–Œ…´ΩY(ji®¶)òã(g®∞u)£¨÷¯÷ÿ±Ì¨F(xi®§n)∆‰ŒÔëB(t®§i)�����°¢ŒÔ¿Ì∫Õ◊‘»ª÷Æ√¿����°£

À˘÷^“éüπ≈»À”£¨ «÷∏◊÷ÿ«∞»ÀÀ˘Ñì(chu®§ng)‘ϵƒÀá–g(sh®¥)’Z—‘ÿî(c®¢i)∏ª∫ÕàD Ω–ŒœÛ���£¨èƒ÷–ΩËËbåW(xu®¶)¡ï(x®™)£¨…˙∞l(f®°)≥ˆ–¬µƒÔL(f®•ng)∏Ò÷¶∏…�����£¨“≤æÕ «èƒÀá–g(sh®¥) ∑åW(xu®¶)Àá–g(sh®¥)�����°£å¶þ@»˝’þµƒÇ»(c®®)÷ÿªÚæC∫œ£¨–Œ≥…¡À÷–á¯Æã ∑…œ“ª–©∏˜æþÃÿ…´µƒ¡˜≈…∫ÕÆ㺓°£

Œ“”Xµ√ýç”Ò¿•œ»…˙ «åŸ”⁄“éü‘Ϫؔ“ý“éü–ƒ”µƒæC∫œ–ÕÆ㺓°£é◊ ƃÍÅÌ£¨üo’ì «ÀÆ≤ ÆãªÚ «á¯Æã����£¨À˚À∆∫ı≈c“åë…˙”ΩY(ji®¶)œ¬¡À≤ªΩ‚÷Ææâ��°£À˚µƒ◊˜∆∑∂º «“”–∏–∂¯∞l(f®°)”£¨∏–µƒ «◊‘»ª÷ƌԜÛ�����£¨∏–µƒ «»À ¿÷Æ«È¿Ì°£”…”⁄À˚À˘π§◊˜∫Õ…˙ªÓµƒ≠h(hu®¢n)æ≥ª˘±æ…œ «¸S∫”¡˜”Ú����°¢Íɱ±∏þ‘≠�����°¢÷–‘¿·‘…Ω£¨∂˙¬Ñƒø∂√���£¨÷±√Ê◊‘»ª£¨∆‰◊˜∆∑÷–ƒ«∑N…n√Øπ≈ò„��°¢ö‚Ñð–€úܵƒö‚Ÿ|(zh®¨)�����£¨÷±Ω”µ√“Ê”⁄À˚îµ(sh®¥) ƃÍ≤ªÈgîýµÿ”^≤Ïåë…˙�����°£

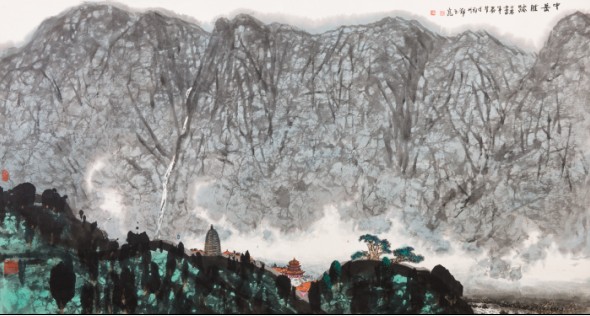

ÀŒ‘™“‘ÅÌ£¨÷–á¯Àƃ´åë“‚Æ㣨‘⁄«∞»À∑e¿€µƒÿS∏ªàD Ω�����°¢πPƒ´ºº∑®ª˘µA(ch®≥)…œ���£¨“—Ωõ(j®©ng)þ_(d®¢)µΩþ@ò”“ª∑N≥Ã∂»���£¨º¥“ªÇÄÆ㺓ø…“‘◊„≤ª≥ˆÈT�����£¨‘⁄±ä∂ý«∞»À◊˜∆∑÷–£¨’™»°“¡„≤øº˛”£¨æC∫œΩM—b£¨º¥ø…Ñì(chu®§ng)◊˜≥ˆÓH”–ÀÆ∆Ωµƒ◊˜∆∑�����°£þ@∑NÑì(chu®§ng)◊˜∑Ω∑®≤ªƒÐ“ª∏≈≥‚÷ÆûÈ“ƒ°∑¬”�����°¢“≥≠“u”�����£¨À¸ «“ª∑NÕ®þ^Àá–g(sh®¥) ∑åW(xu®¶)¡ï(x®™)Àá–g(sh®¥)µƒ∑Ω∑®£¨“ªÇÄ”–™ö(d®≤)Ñì(chu®§ng)–‘µƒÆ㺓���£¨º¥ π «≈Rƒ°«∞»À◊˜∆∑£¨“≤ƒÐ∞l(f®°)ì]∆‰Ñì(chu®§ng)“‚�£¨Ÿx”Ë◊˜∆∑“‘–¬µƒ“‚Œ∂�°£å¶”⁄ï¯∑®����°¢ëÚ«˙µ»∆´÷ÿ≥ÈœÛ∑˚Ãñ∫ÕπÃ∂®≥Ã ΩµƒÀá–g(sh®¥)£¨éü«∞»À÷Æ€E «òO÷ÿ“™µƒ°£÷–á¯Æã“≤”–ƒ≥∑N≥Ã Ω–‘µƒñ|Œ˜����£¨µ´þ@∑N“≥Ã Ω”»Áπ˚≤ª◊¢»Î–¬µƒæ´…Ò£¨ðöÞD(zhu®£n)“∆ƒ£åë���£¨æÕ”–≥…ûÈ–Œ Ωø’ö§µƒø…ƒÐ°£

ýç”Ò¿•◊˜∆∑-÷–‘¿ÑŸ€E“é(gu®©)∏Ò£∫∏þ97cmXåí179cm

50ƒÍ¥˙∫Õ60ƒÍ¥˙�����£¨¿Óø…»æ∫ÕΩ≠ÃKåë…˙àF(tu®¢n)µƒÆ㺓÷ÿ–¬∞——€π‚Õ∂œÚ◊‘»ª����£¨÷ÿ“ïåë…˙£¨È_±Ÿ¡À÷–ᯅΩÀÆÆ㵃”÷“ªæ≥ΩÁ�����£¨ π…ΩÀÆÆã‘⁄∏þ∂»≥… ϵƒ’Z—‘ª˘µA(ch®≥)…œ£¨”÷”–¡À–¬µƒ…˙√¸¡¶�����°£ýç”Ò¿•œ»…˙ÞD(zhu®£n)π•…ΩÀÆÆã’˝‘⁄þ@“ªïr∆⁄�£¨À˚ ÐΩÔ⁄Õı ¢¡“°¢ÁäŸ|(zh®¨)∑Ú�°¢ÕıæwÍñ����£¨µΩŒ˜∞≤∫Û”÷≈c«Ò Ø⁄§���°¢ ØÙî��°¢∫Œ∫£œº�����°¢ýçƒÀÁÚµ»Æ㺓∂ý”–Ωª¡˜åW(xu®¶)¡ï(x®™)����°£À˚“‚◊RµΩ◊‘º∫∆´÷ÿŒ˜Æ㣨õ]”–∫Ð∂ýǘΩy(t®Øng)πPƒ´≥Ã Ω”ñ(x®¥n)æö���£¨»Á∫Œèõ—a(b®≥)?À˚∞—ƒøπ‚ÞD(zhu®£n)œÚ“éü◊‘»ª”°£À˚’J(r®®n)ûȨF(xi®§n)àˆåë…˙���£¨ø…“‘Ω‚õQ∫Ð∂ýÈ]ÈT‘ÏÐáÎy“‘Ω‚õQµƒÜñÓ}°£÷T»Á‘Ï–Õ��°¢…´’{(di®§o)µ»����£¨÷ª“™ºö(x®¨)–ƒÛw≤Ï嶜ۣ¨≤ªÎy∞l(f®°)¨F(xi®§n)∆‰÷–À˘æþ”–µƒª˘±æΩY(ji®¶)òã(g®∞u)∫ÕÍP(gu®°n)œµΩM∫œ�£¨»ÁæÄól Ë√Ð��°¢Ûw√ʜڱ≥µ»£¨þ@–©‘⁄º“¿Ô «œÎ≤ª≥ˆÅ̵ƒ��°£∂¯‘S∂ý…ΩÀÆÝÓ√≤�����£¨ÜŒøøπ≈»ÀπPƒ´≥à Ω���£¨“≤ «Îy“‘±Ì¨F(xi®§n)µƒ�°£

µ´ «ýç”Ò¿•œ»…˙µƒ…ΩÀÆÆã≤¢∑«◊‘»ª÷˜¡xµƒåë…˙ƒ°îM(±MπÐåë…˙∏Âå¶◊‘»ª“—”–¡À≥ı≤Ωµƒ∏≈¿®)���°£À˚”–“ª ◊Ó}Æã‘äþ@ò”å뵿£∫“ºà…œºƒ«Èæèæè»æ����£¨πPœ¬ö‚Ÿ|(zh®¨)¬∂’ÊÓÅ£¨»Ùµ√∫”…Ω’Ê√ʃø��£¨º¥‘⁄À∆≈c≤ªÀ∆Èg�����°£”þ@’f√˜ýç”Ò¿•œ»…˙◊¢“‚µΩ¡Àåç(sh®™)µÿ”^≤Ï∫Õ÷üí‘ŸÑì(chu®§ng)µƒ√¨∂ÐÍP(gu®°n)œµ£¨’˝»Á ØÙî’f£∫“”–ŒÔüoŒ“≤ª◊„“‘Õ®¿ÌœÎ£¨”–Œ“üoŒÔ≤ª◊„“‘þ_(d®¢)∆‰åç(sh®™)°£”(°∂åW(xu®¶)Æã‰õ·∏≈—‘°∑)√Êå¶’Ê…Ω’ÊÀÆ�����£¨“ª∑Ω√ÊÀ˚◊÷ÿ◊‘»ª����£¨∏˘ì˛(j®¥)åë…˙嶜۵ƒ≤ªÕ¨£¨ÃΩÀ˜≤ªÕ¨µƒ±Ì¨F(xi®§n)∑Ω∑®£ª¡Ì“ª∑Ω√Ê��£¨À˚”÷å¶åë…˙∏º”“‘¥Ûƒë»°…·����°¢∏≈¿®°¢÷ÿΩM£¨“‘±Ìþ_(d®¢)◊‘º∫É»(n®®i)–ƒµƒÿS∏ª∏– Ð���°£þ@ πÀ˚µƒ◊˜∆∑√ø“ª∑˘∂º≤ª÷ÿèÕ(f®¥)£¨”–“ª∑N–¬ır…˙Ñ”µƒ¨F(xi®§n)àˆ∏–���£¨Õ¨ïr”÷æþ”–ð^èä(qi®¢ng)µƒ±Ì¨F(xi®§n)–‘���°£’˝»ÁÀ˚À˘’f£∫“◊‘»ª±æ…Ì∫Ð√¿���£¨‘Ÿº”…œÃ·üí���£¨æÕ∏¸√¿����°£”ýç”Ò¿•œ»…˙”÷ «“ªŒª‘ä»À�£¨Ñì(chu®§ng)◊˜¡À‘S∂ýÓ}Æã‘ä��£¨‘Å÷æ—‘“‚�£¨∆‰‘䵃“‚æ≥∫տ̜Α⁄Æã÷–”–ır√˜µƒ¡˜¬∂�°£õ]”–þ^∂ýµƒÇ˜Ωy(t®Øng)≥Ã Ω ¯ø`£¨“≤ πýç”Ò¿•œ»…˙µƒ…ΩÀÆÆã”–“ª∑N¬ ’Ê◊‘»ª£¨∑≈πP÷±å뵃◊‘”…“‚»§£¨”––©Æã√Ê����£¨À˚»´≤ªπÐ ≤√¥≈˚¬ÈÒÂ�����°¢Ω‚À˜Ò£¨–≈πPƒ®»•���£¨¥÷∑˛ÅyÓ^£¨”∆»ª◊‘µ√���°£”––©…ΩÀÆ£¨≤ª”√æÄ£¨÷ª”–»æ�£¨“≤ƒÐ»æ≥ˆ¥ÛÍP(gu®°n)œµ∫ÕŸ|(zh®¨)∏–�£¨ÓH”–ö‚Ñð�°£”…”⁄À˚‘ÁƒÍå¶ÀÆ≤ Æ㵃—–æø£¨ πÀ˚‘⁄∑±èÕ(f®¥)◊‘”…µƒÆã√Ê…œ£¨±£≥÷¡À“ª∑N’˚Ûw…´’{(di®§o)µƒΩy(t®Øng)“ª�£¨∂¯±Ð√‚¡ÀÎsÅyüo’¬�����°£þ@ò”£¨ýç”Ò¿•œ»…˙“‘◊‘º∫µƒ«⁄ä^åë…˙∫Õæ´–ƒÃ·üí£¨èƒ¡Ì“ªÇÄ∑Ω√ÊþM(j®¨n)»Î¡ÀǘΩy(t®Øng)÷–á¯Æ㵃æ´ÀË£¨º¥µ≠”⁄√˚¿˚°¢ÃÏ»À∫œ“ªµƒ“”^µ¿”°¢“ï≥…Ò”µƒæ´…ÒÝÓëB(t®§i)�£¨þ@“≤æÕ «÷–á¯Àá–g(sh®¥)÷–µƒæ´…Ò����°£Œ“ÇÉ“≤‘Sèƒýç”Ò¿•œ»…˙µƒÆã◊˜÷–���£¨≤ª“◊ø¥≥ˆÀ∆ƒ≥º“ƒ≥≈…��£¨µ´∆‰◊˜∆∑÷–Õ∏¬∂≥ˆµƒ÷–á¯Æ㵃™ö(d®≤)ÃÿÌçŒ∂Ös «∑÷√˜µƒ�����°£”–ǘΩy(t®Øng)�£¨µ´≤ªæ–”⁄å£ÈT÷Æπà ÿ£¨≤ªƒýπ≈�����£¨µ´”÷≤ªþh(yu®£n)”⁄«∞»À÷ÆÐâÞH�°£

Œ“–¿Ÿpýç”Ò¿•œ»…˙±»ð^á¿(y®¢n)÷î(j®´n)?sh®¥)ƒ”…åë…˙Æã∏Â◊ɪØ∂¯Å̵ƒ“ª–©Æã◊˜£¨µ´Œ“∏¸œ≤ê€À˚Ω¸∆⁄“ª–©∏¸ûȥۃ뵃¬ “‚÷Æ◊˜���°£‘⁄ƒ≥–©Æã√Ê…œ£¨æ÷≤øµƒæÄól¥©≤Â∫ÕπPƒ´Ò»æ��£¨“—Ωõ(j®©ng)æþ”–ƒ≥∑NœýÆî(d®°ng)≥Ȝ۵ƒ–Œ Ω“‚Œ∂∂¯þM(j®¨n)»Î“ª∑NÆãûÈ–ƒ€E���£¨◊‘»ªÃÏ≥…µƒæ≥ΩÁ���£¨þ@–©Ω¸∫ı¥ÛÃÿåëµƒΩ¸æ∞…ΩÀÆ���£¨“≤‘Sï˛åß(d®£o)“˝ýç”Ò¿•œ»…˙‘⁄Õ̃ÍÑì(chu®§ng)◊˜÷–≥ˆ¨F(xi®§n)“ªÇÄ–¬µƒÔwÐS��°£

ýç”Ò¿•◊˜∆∑-˝àÈT „ë—“é(gu®©)∏Ò£∫∏þ95cmXåí178cm

Æî(d®°ng)«∞µƒ÷–á¯ÆãâØ…œ����£¨”–‘S∂ýÆ㺓‘⁄å¶Ç˜Ωy(t®Øng)πPƒ´≥Ã Ω°¢¸c(di®£n)æÄ√ʵ»–Œ Ω“ÚÀÿþM(j®¨n)––∑÷Ω‚π§◊˜���£¨å¢∆‰÷–µƒƒ≥“ª¸c(di®£n)≥È≥ˆÅÌ£¨º”“‘å£ÈT—–æø����£¨≤¢¡¶àDèä(qi®¢ng)ªØ∆‰◊‘…̵ƒ±Ì¨F(xi®§n)¡¶�°£“Ú¥À��£¨≥ˆ¨F(xi®§n)¡À∫Ð∂ýªÚùM∑˘Ω‘¸c(di®£n)£¨ªÚÕ®∆™”√æÄ���£¨ªÚ»´àD±M»æµƒ◊˜∆∑°£þ@–©◊˜∆∑¡ºð¨≤ª˝R��£¨∆∑”–∏þœ¬�°£Œ“’J(r®®n)ûÈþ@∑NÃΩÀ˜æ´…Ò «∫Ð∫√µƒ£¨µ´ «“≤“™◊¢“‚µΩƒ≥–©å¶÷–á¯ÆãǘΩy(t®Øng)¿ÌΩ‚≤ª…Óµƒ»À��£¨ Ð≥±¡˜”∞Ìë���£¨∫ˆ“ï¡À÷–á¯Æ㵃æC∫œ–‘��°¢ÎSôC(j®©)–‘����°¢åë“‚–‘�����£¨∂¯‘⁄ôC(j®©)–µµƒ÷ÿèÕ(f®¥)“÷∆◊˜”÷–��£¨◊∑«Ûƒ≥∑N‘O(sh®®)”ã(j®¨)∏–∫Ðèä(qi®¢ng)µƒ–ßπ˚£¨÷î(j®´n)√´∂¯ ß√≤���£¨Îx–Œ“‘«Û“‚(Ö¢“ä◊挃°∂“‚πPøvôMåëΩ≠…Ω°∑£∫°∂√¿–g(sh®¥)°∑1989ƒÍµ⁄7∆⁄)°£‘⁄µ⁄∆þå√»´á¯√¿’π÷–��£¨»~ú\”Ëœ»…˙‘⁄˝R◊‘ ؙёuþx÷–�����£¨Õ∂∆±Ωo∑Ω‘ˆœ»µƒåë“‚»ÀŒÔÆã°∂ƒ∏”H°∑�����£¨åç(sh®™)ÎH…œ“—Ωõ(j®©ng)◊¢“‚µΩþ@ÇÄÜñÓ}��°£

√˜¥˙Æ㺓Õı¬ƒ·òå¶ÀŒ‘™“‘Å̃≥–©Œƒ»ÀÆ㺓∫ˆ“ïæþÛwÀá–g(sh®¥)–ŒœÛ�����£¨÷ªèƒ«∞»Àºà…œ”ë…˙ªÓµƒÉAœÚ£¨Ã·≥ˆ“Œ·éü–ƒ£¨–ƒéüƒø£¨ƒøéü»A…Ω”µƒ÷˜èà°£÷∏≥ˆ“±ÀÑ’(w®¥)”⁄ÞD(zhu®£n)ƒ°’þ£¨∂ý“‘ºàÀÿ÷Æ◊R «◊„�����£¨∂¯≤ª÷ÆÕ‚�£¨π ”˙þh(yu®£n)”˙ÇŒ £¨–Œ…– ß÷Æ£¨õr“‚?”Œ““‘ûÈ£¨èƒ¿Óø…»æµΩŸZ”÷∏£����£¨À˚ÇÉÀ˘à‘(ji®°n)≥÷µƒ‘⁄åë…˙ª˘µA(ch®≥)…œÃ·üíµƒÑì(chu®§ng)◊˜∑Ω∑®�£¨ «“Õ‚éü‘ϪØ����£¨÷–µ√–ƒ‘¥”µƒÇ˜Ωy(t®Øng)÷–á¯ÆãÑì(chu®§ng)◊˜µƒ√¿åW(xu®¶)æ´»A£¨ «“ªól÷ÿ“™µƒÑì(chu®§ng)◊˜µ¿¬∑°£‘⁄Æî(d®°ng)«∞∆’±È÷ÿ“ï∑˚Ãñþ\(y®¥n)”√��£¨÷ÿ“ïÉ»(n®®i)–ƒÛwÚû(y®§n)��£¨èä(qi®¢ng)’{(di®§o)‘⁄π≈µ‰◊˜∆∑÷–∑≠≥ˆ–¬“‚µƒÑì(chu®§ng)◊˜∏Òæ÷÷–�����£¨à‘(ji®°n)≥÷…ӻ΅˙ªÓ£¨“ƒøéü»A…Ω”£¨æþ”–÷ÿ“™µƒ“‚¡x����°£∂¯ýç”Ò¿•œ»…˙é◊ ƃÍåë…˙≤ªðz����£¨Ã·üí≤ª“—�����£¨’˝ «À˚µƒÀá–g(sh®¥)ÀºœÎ≥… Ï÷ÆÃé��°£

“èƒÅÌÃÏœ¬ ø£¨÷ª‘⁄œ£“¬÷–°£”胓ªÇÄ∑≈—ÚÕÞµΩΩÀ∑ÀµƒΩ‚∑≈Ðäë(zh®§n) ø£¨µΩ≥…ûÈ“ªÇÄá¯ÆãÀá–g(sh®¥)º“����£¨ýç”Ò¿•œ»…˙◊þþ^¡À¬˛ÈLµƒµ¿¬∑��£¨À˚µƒ…ΩÀÆÆã“‘∆‰–€èä(qi®¢ng)ò„√Ø÷Æö‚£¨ûÈ÷–‘≠…ΩÀÆÆã≈…µƒ…˙ÈLÈ_Õÿ–¬¬∑£¨»ÁÆ㺓◊‘ ˆ‘ä÷–À˘—‘£∫“∫≤ƒ´”ý“‚üí’Êö‚����£¨πPÿû«ß‚x»ŒÏ®èà��°£”£®◊˜’þœµ÷–—Î√¿–g(sh®¥)åW(xu®¶)‘∫°∂√¿–g(sh®¥)—–æø°∑÷˜æ飩

ÅÌ‘¥£∫÷–á¯á¯º“Àá–g(sh®¥)æW(w®£ng)