“攀到頂峰景更嬌”是海派著名山水畫家應(yīng)野平先生所作《上彩云山》題畫詩中的一句,寫得很真切。我所以用它作題有兩層意思:一是登山則情滿于山,登臨越高,確實景色越嬌美,越壯觀,故毛澤東主席有“無限風(fēng)光在險峰”的詩句。二是以此來觀趙金鶴的山水,既指他的山水切入的角度有登臨與遠(yuǎn)眺之意,因而產(chǎn)生了“目極八荒”、“視通萬里”的感覺,也有寓意他的藝術(shù)人生猶如登山,只有攀登到藝術(shù)高峰的人,他的作品才顯示出風(fēng)神、氣韻、骨法、墨趣、理意的超拔,達(dá)到無限開闊而無止域、無限向上而無止息的境界。趙金鶴就是那攀登頂峰的人,憑著自己的雄心壯志、不辭艱辛和堅韌不拔的精神,硬是在沒有道的山嶺中踏出一條自己的路來。讓我們不僅看到了關(guān)東山水的寥廓景象,不僅感受到水墨寫意的氤氳之美,更感受到一種獨特的山水詩情,在吟哦、在傾訴、在表述、在淺唱。

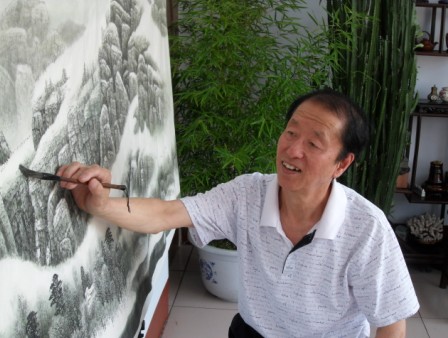

趙金鶴先生

他的山水,沒有劍拔弩張、壁立千仞的霸悍,卻有著山巒逶迤、煙云薄暮的蒼茫壯闊的境界;他的山水,沒有逸筆草草、橫涂豎抹一味恣肆的筆墨,卻在精勾細(xì)皴、層層積染中顯出筆墨的功力的豐厚;他沒有畫名山大川那瑰奇旖旎的風(fēng)光,而是在那充滿野趣的家鄉(xiāng)山水中傾注深情。在他那氣象萬千、幽密深邃的山水背后,體現(xiàn)的完全是畫家個人的內(nèi)心感受。畫家以獨具的慧眼把自然山水境象攝入胸中,再把內(nèi)心意緒注入自然,畫家的情思隨著巍巍山峰的綿亙起伏,由近及遠(yuǎn)、由質(zhì)及勢地伸展開去,在長天大野、煙鎖云斷中表現(xiàn)的不僅僅是自然空間,也是畫家的精神空間,顯現(xiàn)的是以生生不息的自然造化為依據(jù),力圖在宏觀上把握造化規(guī)律,運用水墨渲淡、點線的生動結(jié)合、墨色的豐富多變表現(xiàn)主體的虛與實、開與合、神韻與理氣。這樣的山水是有感而發(fā)的,它緣于生命的感悟,筆墨、語言、形式、符號、意義無一例外地都是對生存現(xiàn)實與物質(zhì)世界的超越,使畫面中洋溢的審美理想與靈性色澤不僅與前人拉開了距離,也與同輩畫家迥異,而顯示出個性化的山水面貌和特色。我擬從以下三個方面說明之:

其一是獨特的山水地貌。

自然景觀的選擇,往往對于一個畫家風(fēng)格的形成起著決定性的作用。歷代山水大家無一例外,當(dāng)代畫家也不乏其人。長安畫派的領(lǐng)軍人物石魯就是通過描繪黃土高原邁出突破性的一步;以表現(xiàn)漓江山水而著稱的白雪石,也正是甲天下的桂林山水成就了他秀麗清潤的畫風(fēng);于志學(xué)的冰雪山水,離不開“北國風(fēng)光、萬里雪飄”的地域特色,賈又福更是長期以太行山脈為創(chuàng)作基地,使他的山水畫卓然獨立。趙金鶴立足于家鄉(xiāng)的關(guān)東山水,別開一種地域性的山水新畫風(fēng),并沒有考慮那么多,只是因為那是生他、養(yǎng)育他的地方,關(guān)東荒原、山鄉(xiāng)雪野是他魂牽夢繞的故鄉(xiāng),完全是他生命中揮之不去的情結(jié)。從兒時的愛山、戀山,到成年后畫山、醉山,他的足跡踏遍了家鄉(xiāng)山里山、外溝溝坎坎、村村寨寨的每片土地。他告訴我,是他在計劃生育委員會工作的性質(zhì)幫助了他,使他有長年累月在基層走村串戶的機(jī)會。他幾十年沒有離開過這個工作崗位,就是因為這個工作給了他太多與大山對話的方便和條件。在長達(dá)30多年的創(chuàng)作生涯中,他一直沉醉在關(guān)東山水的世界里,他畫關(guān)東《寒宇釀春暉》的群峰聳秀、翠寰煙嵐,他畫關(guān)東《黑山云涌》的積健為雄、大美無言,他畫關(guān)東《云冠雄峰》的宏闊博大、云卷云舒,他畫關(guān)東《萬物崢嶸》的重巒疊翠、云壑濤聲,他畫關(guān)東《白山黑水》的冰凝大地、歲月春發(fā),他畫《浩宇關(guān)東》的錦繡山河、春風(fēng)萬里……寫不完的關(guān)東靈山,畫不盡的家鄉(xiāng)圣水,趙金鶴的許多閃光的創(chuàng)作靈感和精美畫卷,無不得助于故鄉(xiāng)關(guān)東這片荒寒與繁茂、貧窮與富庶、神奇與樸拙共存的土地。正是由于這塊土地的獨特內(nèi)涵和慷慨賜于,引領(lǐng)趙金鶴形成了關(guān)東山水獨特的“致廣大、盡精微”的筆調(diào),標(biāo)識出屬于自己的山水創(chuàng)造。

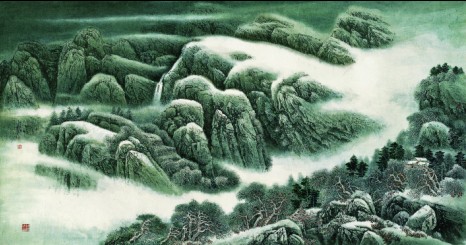

趙金鶴作品

在傳統(tǒng)的繪畫里看不到這種氣象,在當(dāng)今的畫壇上也見不著這種景致,它不像南方山水那般清靈秀麗,但卻蒼潤奇幻,他不似太行風(fēng)光那樣雄壯峻拔,卻不乏深厚浩闊,他沒有名山大川那樣神奇傲然,更多的是質(zhì)樸平易。在根生土長的關(guān)東人趙金鶴眼里,這里的山景是樸拙、蒼渾、清曠、純厚、靜謐,卻隱藏著或高亢、或奮進(jìn)、或奔騰、或躁動的潛流,并與之發(fā)生共鳴。或許是他內(nèi)向、沉穩(wěn)、真誠、實在、外柔內(nèi)剛的性格中透出自強(qiáng)不息的氣度所致,使他感到自己與關(guān)東的山水是那么契合地交融在一起。看他的畫,自然、樸直、縝密、抒情,一眼便可看出他的努力、功力與追求。那種深刻思考的留痕,那種善于抓取和表達(dá)的靈氣,那種躬行不輟的毅力,無一例外地寫在他的筆墨里。“連林人不覺,獨樹眾乃奇”,正是他那種與眾不同的藝術(shù)個性和風(fēng)貌,必將在當(dāng)代畫壇上獲得自身存在的價值。

其二是獨特的筆墨價值。

趙金鶴1951年出生在山海關(guān)外的葫蘆島市,自幼喜愛繪畫,按他的說法:“純屬天性,沒有家傳。”早期從事過工藝設(shè)計,畫過油畫,摸過水粉,也畫過花鳥。后進(jìn)入魯迅美術(shù)學(xué)院孫恩同教授辦的山水研修班,使他打下傳統(tǒng)山水筆法、墨法、色法之基礎(chǔ),開始對山水畫產(chǎn)生濃厚興趣。自上世紀(jì)80年初涉獵山水畫以來,走的是一條“師古人,師今人,師造化”之路。他沒有機(jī)會看到古今大家的原作,也沒有條件去購買那些名貴畫冊,他的學(xué)習(xí)方法是靠想盡辦法到處收集來的報紙、雜志、圖書上發(fā)表的山水作品為資料,反復(fù)閱讀習(xí)畫,不是以臨摹起家,他幾乎從未認(rèn)真臨摹過一張前人的作品,完全是靠在讀畫中目識心記、細(xì)心揣摩而逐漸悟得山水之堂奧的。他對歷代的山水大家,無論是南派還是北派,無論是青綠還是水墨,他都有濃厚興趣,尤其迷醉于北宋范寬、李成的作品;他也對近現(xiàn)代的山水大家如李可染、傅抱石、黃賓虹,乃至吳湖帆、黃秋園、白雪石作品鐘愛尤加,讀他們的畫,如飲甘泉,沁人心脾。“師古人之跡,不如師古人之心”,趙金鶴就是在這長期讀畫的漸修頓悟中,吮吸著諸家筆墨的乳汁,提升著自己的學(xué)識與修養(yǎng),謀劃自己的藝術(shù)之路。

應(yīng)該說,真正促成趙金鶴山水風(fēng)格的形成,還是他遵循“師古人不如師造化”的古訓(xùn),多次深入生活抓住“寫生”這一重要環(huán)節(jié)的結(jié)果。“以造化為師”,不僅使他的山水畫創(chuàng)作達(dá)到了一定的高度,還有力地推動了他的山水走向風(fēng)格化的進(jìn)程。

中國山水畫自古就有“密體”與“疏體”之分。所謂“密體”山水指這一畫體所特有的工整細(xì)潤的筆法,與寫意的“疏體”山水相較,呈現(xiàn)出精工細(xì)膩的審美面貌,也可稱“工筆”山水。趙金鶴所以選擇“密體”山水表現(xiàn)方法,一是源于心儀已久的北派山水創(chuàng)始人范寬的筆法,二是他所面對的關(guān)東山水給他的真切感受,三是他的性格所致,使他逐漸培養(yǎng)成扎實、穩(wěn)健的畫風(fēng)。

他的山水畫大多取材于關(guān)東的白狼山,在他的家鄉(xiāng)周圍,屬燕山山脈。當(dāng)他一次次走進(jìn)深山,一次次打動他的是那群山綿延、萬壑奔涌的氣勢,是那山石體與面以及它們奇異的重疊與組合,是那春來一抹新綠、夏日一片草莽、秋天一片火紅、冬季一片寒涼的景色,有流動的山氣、有飄蕩的白云、有平靜的湖水,有茂密的樹林,有耕種的田園,也有居住的人家,面對這令人動心動情的山河,他無法“逸筆草草”、“粗服亂頭”而“野戰(zhàn)無序”,他覺得只有實實在在地描繪,在寫實中方能妙得對象的神韻氣質(zhì),才能把自己的審美理想以山水景物為依托表現(xiàn)出來。這是客觀自然的需要,是出自主觀情感的需要。在他的山水畫中,他以細(xì)勾、細(xì)皴、細(xì)染、細(xì)點為主要畫法,或濃或淡、或燥或潤、或錯或落、或疏或密、或聚或散,把精微畫得堅實,把密集畫得空靈。他的每幅畫中所必需的元素都是齊備的,有線有面、有點有皴、有擦有染、有大有小、有虛有實,尤其是引進(jìn)西法的光影明暗融入到他的筆墨之中而創(chuàng)造的“反襯法”,使畫面密而不塞、繁而不雜、層次有序,直呈大自然本原的世界。他可以“以黑襯白”,表現(xiàn)水的幽深、山的嵯峨,他可以“以虛襯實”,增強(qiáng)畫面的空間感、層次感,他可以“以暗襯亮”,強(qiáng)化物象的立體感、質(zhì)量感,他可以疏密互襯、粗細(xì)互襯、線面互襯、大小互襯、濃淡互襯,根據(jù)山形水態(tài),根據(jù)他的想象與創(chuàng)造,無處不天成,無處不自然,無造作之筆,無雕琢之痕。他似乎不強(qiáng)調(diào)驚人之筆,也不特別強(qiáng)調(diào)逼人之勢,卻強(qiáng)調(diào)整體的和諧和由此生發(fā)出來的一個清新、純凈、幽深而又內(nèi)蘊(yùn)生機(jī)的視覺空間。其空間意味,無一不是人情、人格、人性的化身,不僅使傳統(tǒng)山水的筆墨語言在新的語境下煥發(fā)出光彩,還富有情思,充溢著詩意。

其三,獨特的山水氣象。

讀趙金鶴的每幅作品,我總不免驚詫其行筆之沉、之蒼、之雄,其運墨之清、之潤、之厚,其造境之真、之趣、之深,那遒勁有力的筆線,那節(jié)制有度的墨色,那清逸淡雅的色彩,與那流動的云煙匯聚成充滿生氣的山景,在互相對峙、糾纏、透疊、顧盼、銜接的氣象中復(fù)歸于平和、雋永、含蓄,于荒率自然中透露出寧靜淡泊之勢,并不斷幻化出無數(shù)幽遠(yuǎn)靈妙、意趣盎然的藝術(shù)境界,令人擊節(jié)嘆賞。

在古代山水畫各種風(fēng)格流派構(gòu)成的極為豐富多彩的格局中,對畫家來說,最難的莫過于風(fēng)格的獨創(chuàng)、面貌的獨特;對評論家來說,能把風(fēng)格談得具體切實,也不是件容易的事。目前,我還找不到一個簡要確切的詞語對趙金鶴山水畫的獨特風(fēng)格作定位性的概括,其原因在于畫家以心感物、神隨心運,遷想妙得處表現(xiàn)手法的豐富。

趙金鶴作品

看他的《春風(fēng)萬里》《山水清音》《關(guān)東春色》《云壑泉聲》《浩宇關(guān)東》《錦繡河山》《江山清遠(yuǎn)》《萬物野空》等橫幅大作,多畫關(guān)東的大場景,以“平遠(yuǎn)”構(gòu)圖展示大景觀、大氣勢,宏偉壯闊、大氣磅礴,以勢勝。

在《云峰疊翠》《陽春三月》《崢嶸勝景》《云壑濤聲》《溪山春曉》《萬物崢嶸》《生生不息》《松壑幽嵐》《山林冬日》《山耕晴雪》等作品中,所展示的圖景有高遠(yuǎn)、深遠(yuǎn)構(gòu)圖,空間層次繁復(fù),有很強(qiáng)的敘述性。畫家依據(jù)情感的需要、情緒的變化、情境的規(guī)定,一方面反映著當(dāng)?shù)鼐吧娘L(fēng)貌特征,一方面又在筆下被重構(gòu)、再造。無論是山、是水、是云、是樹,都強(qiáng)烈地融進(jìn)畫家的情緒,交織出一幅幅田園般的意境,以情勝。

而在表現(xiàn)雪景寒林的作品中,又是另一番氣象。如他的《雪域抒懷》《淙靜清音》《驚春圖》等作品,以林木為主結(jié)構(gòu)畫面,畫得很從容、很細(xì)密、很理性,積雪滿地、珠玉滿樹的冰清玉潔沒有使用白粉也沒有運用礬水,而是用筆畫出,層層點染,著意留出雪痕墨跡,透出大自然的圣潔和淡泊明志的心境,以理勝。

他還有以氣勝的作品,如《云冠雄峰》《黑山云涌》《白云染萬里》《春山翠雨》等作品,那種大虛大實、風(fēng)際云涌的壯觀,實為當(dāng)代少見之佳作。

上述種種,表現(xiàn)為一種才情與智慧,表現(xiàn)為對傳統(tǒng)的深入理解與認(rèn)識,也表現(xiàn)為對傳統(tǒng)的改造與重組。黃賓虹云:“看山之骨髓,才能寫出山之真,才能心手雙應(yīng),益臻化境。”事實上,在趙金鶴那氣象萬千的畫面上,透出的或以勢勝、或以情勝、或以理勝、或以氣勝的山水境界,是畫家內(nèi)心化的表現(xiàn),源于他割舍不去的鄉(xiāng)戀,那深山密林處的山石、瀑水、林木、田園、炊煙、飛鳥都催生出他深情而又溫存的記憶。他追求的是用精致的藝術(shù)、以深度的抒情來實現(xiàn)自己對家鄉(xiāng)山水的理解和詮釋,意在昭示自己的藝術(shù)主張和美學(xué)觀念。

山水畫史上凡開章之巨手,必善寫一地的風(fēng)光于筆下。趙金鶴的藝術(shù)成就離不開他生于斯、長于斯的關(guān)東山景。多年來,他乘工作之機(jī),無數(shù)次盤恒于青山野水之間,在自然中體味前賢古法,在自然中創(chuàng)造自家之法。完全可以說,從寫生到創(chuàng)作是他作品的重要特征,創(chuàng)造性是他作品的靈魂,循此去理解畫家的作品才能更見出其中的活力與生命,才能領(lǐng)略他作品全新的潛在意義。

中國畫的創(chuàng)作需要畫家有寧靜、虔誠的心態(tài),急功近利的浮躁作風(fēng)是一切藝術(shù)創(chuàng)作尤其是中國畫創(chuàng)作的大敵。從趙金鶴的作品中不難看出,他是一位甘于寂寞、沉穩(wěn)踏實、淡泊名利的藝術(shù)家,又是一位有理想、有追求、有事業(yè)心的藝術(shù)家。他的每幅作品都是精心巧構(gòu)、傾注心力之作,草草了事不是他的風(fēng)格,投機(jī)取巧與他無緣,既使在他取得成功,作品受到社會關(guān)注時,他也不會降低自己作品的格調(diào)以滿足當(dāng)前藝術(shù)市場的需要,他的每幅作品都記錄著他深思熟慮、精益求精、不斷探索的歷程。他懂得藝道無終的道理,他的扎扎實實的畫風(fēng)不會改變,“攀到頂峰景更嬌”,相信隨著他對人生、對自然、對藝術(shù)規(guī)律的體悟與不斷加深,他的藝術(shù)創(chuàng)造成果還會出現(xiàn)一次質(zhì)的飛躍,發(fā)出更加誘人的光彩。

來源:中國國家藝術(shù)網(wǎng)