北京的初夏�,聽說老同學郭浩然先生從黃山寫生歸來��,特意約好見面�。

一個陽光明媚的上午�,我專程去看望我的長生兄,按北京話說我們就是發小���,一直到高中都是同學,不過他現在定居北京�,大名郭浩然(長生是他的字)����,已經是一名中國書畫家了����。我對此并不意外,因為小學時他就以善畫著稱��,我見過他對著小人書畫人物��,主要是《三國演義》中的人���,印象最深的就是三英戰呂布。其他像《水滸》中的魯智深���,還有使雙刀的扈三娘,還有《天仙配 》及《聊齋》中的一些人物��,貼得他家滿墻都是�。后來他最出名的是看古書,而且到處借古書����,主要是話本小說等����。慢慢的他的語文課水平就相當好���,甚至經常和我們的班主任討論古詩詞創作����!這在七十年代,對于一個小城市的孩子來說,實在令人意外����!我還記得他添了一首《滿江紅》詞是寫唐山地震的�����,其中有兩句“一天星斗離罡位,萬象閻羅降人間”,還引起語文教研室老師們的討論,認為他思想太老���,不像新時代的年輕人!于是他就盡量不再寫這樣的詞句了。但他的作文卻經常被老師作為范文抄寫在操場邊的黑板上����。到高中時��,我們一起考入一所省重點中學����,那時候高考最重要,便見不到他畫畫了,但古詩詞還在寫,稍有印象的是一首抄寫在教室后黑板上的《唐多令》��。

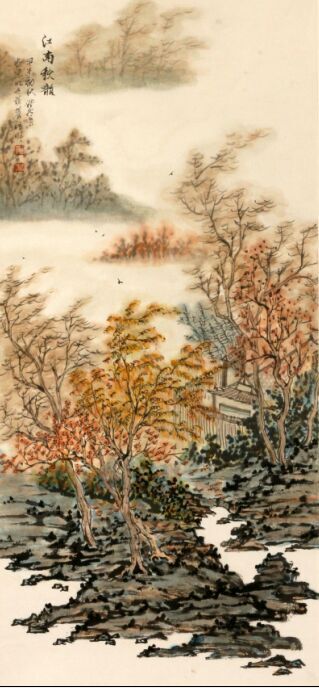

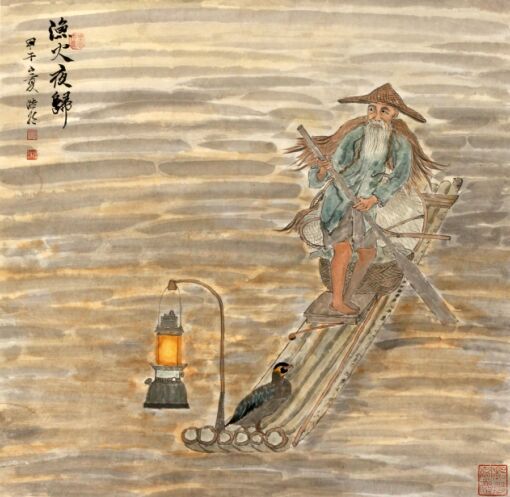

郭浩然作品

果然�,當我來到他的書房,滿墻書架上還是以中國古書居多�����,這可能和他的專業有關,他以唐山地區文科第四名的成績 考入復旦大學歷史系,這在當時也是我們都沒想到的��,以他的成績學最熱門的新聞���,法律��,中文�����,哲學都可以,可他偏偏學了歷史!而且放著北大不上(同班四個進了北大)�,偏要上復旦���,還美其名曰����,不愛扎堆兒����。

他的書房不愧是藝術家的書房,除了圖書,古今中外數千冊,然后巨大的畫案上、地上到處都是他的書法繪畫作品����。然后我們聊了整整一天,聊國學��、聊詩����、聊書法、聊繪畫�、聊宗教�、聊人生�,從離開大學走入社會這三十年!可能也是我們這一代人最重要的三十年�����!

以下是我們的談話整理

福:時間過得真快啊��,還記得一九九一年你個人第一部專著《老子白話釋秘》出版后的聚會��,那時你專心于國學研究,現在還在做嗎�����?

郭:是的�,還在繼續中。其實國學貫穿著我們每個中國人的一生���,五千多年的血脈流淌,即使再西化的忘了祖宗的中國人也不能剝離自己的血脈���。不過那時我主要是因個人原因對道家文化發生巨大興趣,所以先潛心于老子《道德經》�,并以26歲的年齡就對這部人類歷史上最偉大的經典進行了解析��,雖然今天看來頗有些稚嫩,但說實在的連我自己都為自己這初生牛犢不怕虎的勇氣捏了把冷汗���。這就是那個時代,年輕人敢說敢干�����,反正只是個人心得�。

福:除了《道德經》你還做別的研究了嗎����?

郭:嗯,書出版后����,第一版印了五萬冊很快就賣完了���,出版社又陸續加印了幾次�,于是出版社就與我聯系���,既然研究了老子,能不能再研究一下莊子���、列子、文子����?于是我就有開展對這三家的研究���,不過這期間又發生了很多事����,然后突然對《易經》發生了強烈的興趣���,但《易經》不愧有天書之稱���,要想對它有所成就或心得絕非易事�����。二十幾年過去了,近年我想寫一本關于《易經》的書,已經構思了數年卻仍然未能成書�����。

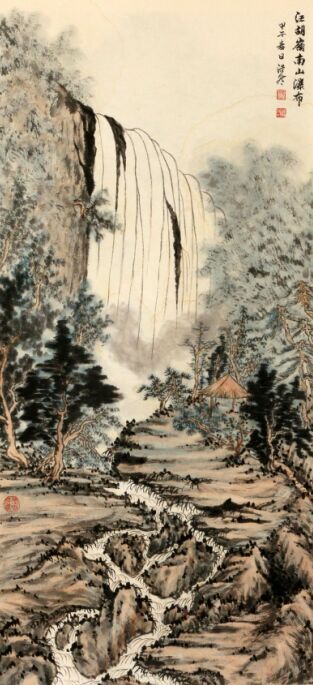

郭浩然作品

福:這二十多年你一直研究道家的學問嗎����?

郭:當然不是。你知道我大學讀的是歷史,當時我在復旦大學讀書的時候很多老先生還都健在并有課�,譬如周谷城先生���,蔡尚思先生�����,譚其驤先生,朱維錚先生等�,這些先生的講座中對中國傳統文化的儒學造詣極深����,對我的影響也很大���,因此在大學時我就已經通讀了五經四書��,尤其對四書很下了一番功夫���,并記了很多讀書筆記���。

福:可是你卻在八九十年代轉向了道學研究�,儒道之間怎么取舍��?

郭:我對道家學說感興趣其實來源于我的兩位老師,第一位是我在大學的武術老師裴錫榮先生���,當時裴先生是復旦大學體育教研室的特聘教師,我有幸拜在裴先生門下并成為入室弟子����,跟了裴先生十幾年�。裴先生醫書武俱精��,為清末民初武當山的道總徐本善一脈的傳人����,傳武當一脈道法����,我因裴先生得其學。一九八二年,裴先生又介紹他的摯友浙江湖州的金子弢先生給我��,我因而又得以再拜于金先生門下��,系統學習金先生所傳的武當一脈道法武功��。金先生本名愛新覺羅.溥寰��,滿清皇室嫡系,因個人婚變于一九二九年上武當山紫霄宮欲出家修道,并拜徐本善道總大弟子李合林先生為師學習武當道法武功���。后因戰亂下山到上海,與裴先生因同出武當而結緣。解放后金先生隱居于湖州�����。得以拜在二位恩師門下是我的終生之幸�����。金先生曾教我一句話,令我終生難忘���,他說,自古從沒有不忠不孝的神仙�����,讀圣賢書是正理�!我由是而知儒道從不曾分離,儒家也講修身養氣�,所謂身在魏闕�,心存山林�。

福:我記得在九十年代你曾在某雜志上發表過一篇名為《未來之易》的文章,我記得你說應該有五種《易》��,分別為過去的《連山易》����、《歸藏易》、《周易》以及未定名的“現在易”和“未來易”��。

郭:是有這篇文章�,發表在當時的一本名為《潛科學》的雜志上。這只代表那時我在認真閱讀和研究《易經》后所萌發的一點心得和體會�,不值一笑��。不過這二十幾年來,倒是一直在《易經》上下功夫��,《易經》博大精深�����,可能需要一生的時間�。

福:可是近年來你怎么又迷上了書畫呢�?

郭:你知道我小時候就喜歡書畫,而且中國自古就有文人畫的傳統��,古人說“畫者詩之余�����,詩者文之余,文者道之余”,由于愛好由于自身的許多特殊際遇��,于是我就在研究國學之余潛心于筆墨之中����,也是一種特殊的樂趣吧。

福:我記得你小時候只畫一些小人書上的人物,后來再上中學時興趣小組中畫了一些素描和速寫�,這對你后來學畫有幫助嗎�?

郭:是啊�����,那時候純粹出于興趣��,就是想畫,也沒人教����。自己先拿鉛筆把小人書上想畫的人物對著放大���,畫在白紙上����,然后反復修改�,直到看上去比較像為止,然后再用毛筆描下來,然后在上顏色��。先畫簡單的,逐步再畫復雜的�,從人物到建筑物再到動物���,總共畫了有幾百張吧���。那時候����,最得意的就是畫完得到家人和鄰居們的夸獎��!然后接著再畫,所以說興趣是最好的老師。現在最慶幸的是,中學參加了素描興趣小組,使我稍微具有了一些造型基礎���,這也是我一個非科班出身的人也能畫一些較工細的作品的愿因。

福:你后來有專門學過畫畫嗎����?

郭:我上大學時�����,時間較充裕。而且學校里也有各種學生自發組織的學會。不得不說復旦大學是一個極為開明的學校����,學生可選擇的學習內容很多���。我第一個選擇的是學習武術����,從而認識了學校專門請來的武術大師裴錫榮先生�����,他是滄州人��,咱河北老鄉。先生七十多歲了,特別喜歡提攜后進�����,那會兒在上海復旦的學生還是很吃香的��,很快我和裴先生就處得非常好并被收為入室弟子。裴先生為中醫世家,而且書法很好���,他見我十分喜歡國畫就問我愿不愿意認真學學,我當然求之不得���。一九八三年吧,裴先生把我帶到上?;B畫名家吳野州家中�,吳先生看了我以前畫的一些東西���,就說行吧��,既然學就認真點���。那時候我可忙了����,每天清晨起來先去練武功�,上午上課,午飯后回到寢室開始練書法�,下午如果沒有專業課就畫畫��,先學梅蘭竹菊,期間還專門去看過畫展��,跑上海的朵云軒看畫��,還隨裴先生到著名畫家程十發先生家買畫����。畫了一陣�,吳先生就給我講,梅蘭竹菊雖說是畫���,但主要是書法,必須要把字寫好�,關鍵是掌握傳統筆法��,篆隸真草都要練。我點頭應了���,可是心想這得多麻煩啊�!那就先專門練書法吧��,后來就去的少了。后來有了女朋友就更沒心思花時間搞書畫了����,不過由于女朋友支持練武�,一直到大學畢業始終追隨裴先生習武���,并幫他寫了很多文章和幾本關于武術方面的書�。

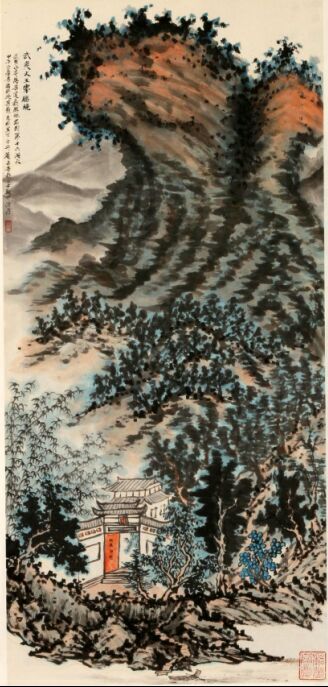

郭浩然作品

福:這也不算專門學畫吧?后來有專門學過嗎�����?

郭:大學畢業后到北京工作��,由于在科研單位工作時間仍然很充裕�,女朋友也不在身邊����,就又想學畫,經李子鳴老先生介紹認識了北京的老畫家王碩成先生�,拜王先生為師學山水畫����。王先生家住西城區翠花街����,離我宿舍不遠����,我就一周兩次到王先生家學畫。王先生號老碩�����,人很風趣���,畫卻極認真��,他畫的是傳統四王一派的路子�����,講究渴筆入畫,勾皴擦點,經營布局��,一筆不茍�����。我從樹畫起�,到各種山石水口泉瀑坡灘����,學了兩年,期間將《芥子園畫傳山水篇》臨了一遍。一九八六年夏天����,南京我師兄董欣賓(他學武的師傅路凌云先生是我師伯)和亞明先生到北京籌備在中國美術館辦畫展���,我就請假陪他順便幫忙�����,陪他和亞明先生夫婦住在京西賓館���,每天看他和亞明先生作畫,同吃同住一個多月,并陪他去拜訪了錢紹武先生�,真真受益非淺���。他們那就是純粹學院派的路子�,畫得很快很隨意���,印象里亞明先生的畫氣魄很大���,并不講究書法入畫����,而是對經營布局很用心。董欣賓則很講書法作用,以山水為主也畫人物����,臨走時給我留了十幾張畫��,后來基本都被我送人了。如果說專門學畫�����,這次也算專門認真學畫了吧�����?��?上r間也不算太長,其間我又迷上了寫詩��,然后北京就發生了八九年六四運動�,學畫的事就耽擱了下來。

福:后來你又學過畫嗎�?

郭:這后來就寫作�,修道���,娶妻生子����,生活的壓力很重,也就沒有專門的時間再去學畫了����。直到開始玩古董時�����,通過朋友認識了河南的溫力憲先生,通過他的大寫意人物畫����,才又勾起了我畫畫的心思����。因為我小時畫過人物畫�����,這時才發現原來人物也可以這么畫����,于是虛心觀摩溫先生大寫意人物畫的筆墨技法��。畫了一段時間����,也參考了溫先生的老師李世南先生的畫����,并上到李先生的老師石魯先生的畫,我發現自己還是偏愛傳統的山水畫。于是就專門在山水上下功夫�����,再把《芥子園畫傳》臨習了一遍,然后專攻清初金陵八家之首的龔賢�,認為他的畫氣息渾厚�����,有一種雍容肅穆的廟堂氣。而且他有《課徒稿》傳世����,技法有章可循�,這一畫就是三年�,期間大量的讀書觀摩宋元明清古人的作品,古人中尤喜元吳鎮和明沈周的畫�����,也作了一些臨習���。

郭浩然作品

福:學畫這么久也畫了這些年����,你對自己當初沒選擇學畫后悔嗎��?

郭:恰恰相反�����,我很慶幸沒有專門學畫,沒有成為學院派蕓蕓眾生中的一員。

福:這又是為什么呢�?

郭:根據我這些年對中國畫的理解�,現在所謂學院派所教授的內容����,與實際中國畫的內涵相去甚遠。這涉及到中西方審美觀念的不同。現在學院派的教學大綱基本上是學習西方美術的教學體系,先學寫實造型����,然后再進行具象的山水花鳥人物等�����,當然也穿插一些書法或寫生的訓練。這與傳統的中國畫教學完全不同����。首先���,傳統的中國畫�����,即使是工筆畫也必須先進行書法練習,當然這對于古人來說是自然而然的,因為他們沒有別的選擇�����。從四五歲童蒙入學即開始執毛筆�,學習書法用筆同時也進行了線條和點的訓練�,如此十幾年下來他們對毛筆的掌控力可謂爐火純青,就是普通工匠也駕輕就熟���。我曾到山西永樂宮臨習壁畫,那些畫顯然出自工匠只手�,可是線條的質量極高����,結實而流暢��,有些線拉長幾乎兩米而無停滯頓挫���!這對當今大多數畫家是不可想象的��。其次,中國的書畫藝術源于中國的文化�����,主要是詩書,此兩者貫穿中國文人的一生。書則經史子集諸子百家�,詩則有《詩經》����、《楚辭》開始洋洋兩千年��,這是中國文化的主流����,書畫則為中國文人詩書仕途之外業余之事�,即使是以賣畫為生的專業畫家,也無不在畫中貫穿著中國文人的詩書氣息。中國畫家最羞恥之事可能就是被人笑沒文化吧??墒乾F在專業美術院校卻根本不教中國傳統文化�,試想這樣學出來的人����,他們畫的所謂國畫又怎么能稱之為中國畫呢�?因為根本沒有中國人文精神內涵!前兩年我看過一篇文章��,是采訪原中央美院教授梁樹年先生的�����,文章中給我印象最深的是九十多歲的梁先生老淚縱橫的說���,我有罪����,我沒能把真正中國畫道統傳下去��,我有罪����!這就是近幾十年來的中國畫教育�!所以,我很慶幸�,我大學學了歷史而且長期保持書法的訓練和詩詞創作�,至少沒有偏離中國畫的原始軌道��。

福:當代應該也有中國畫大師存在吧��?

郭:這就仁者見仁,智者見智了���。據我所知所謂“大師”只是當代的說法,在古代一般只用來稱呼出家人�。中國古代的畫家們從來也沒人敢自稱“大師”����,或腦殘的接受別人稱為“大師”����,因為這與中國一貫的人文精神相?����!�����,F當代所謂“大師”們,要么中西嫁接�,要么自創技法���,胡涂亂畫�����,多為欺世盜名、利欲熏心之輩�!

福:那就沒有幾個有杰出成績的高手嗎�?

郭:當然也不是全沒高手���,黃賓虹、張大千可謂其中之佼佼者�����,一個理論精�����,一個技法深而已�。

福:你怎么看現代大家所推崇的文人畫��?

郭:哈哈,現在幾乎大多數畫畫的人都認為自己畫的是中國自古一脈相承的文人畫,其實恰恰相反,絕大多數卻與文人畫不沾邊。記得傅抱石先生是這樣界定文人畫的����,首先能文�����,其次人品高尚,再次畫工精湛����。這只是他的一家之言���,受時代所限���,也無可厚非���。但對此我不敢茍同�。前面已經說過�,所謂文人畫,即是中國畫中所流露的一種人文精神,一種文化情懷�����,一種自先秦以來始終貫穿于中國人血脈中的文化意識和審美觀念����。從唐代王維的詩中有畫,畫中有詩開始,到宋代的米芾、蘇軾的大力發展����,廣大的文人士大夫階層遂成為中國畫的主流��。元代進入異族統治時代��,大多數文人不愿做官�����,遂寄情于書畫,多隱逸之流�,于是涌現出元四家這樣的杰出畫家��,中國畫進入了真正的文人畫時代。再經明朝董其昌的大力提倡����,中國畫的審美也以古雅疏淡為最高境界��,所謂“逸品”最高。

首先畫畫的多為經受過詩書教育的傳統文人��,這些傳統文人都是自幼童蒙入學開始接受中國傳統國學教育���,熟讀四書五經旁及諸子百家�����,中國文化的價值觀�����、審美觀貫穿他們的一生,是謂中國畫的主流����。至于人品高尚���,頗不盡然����。眾所周知�,董其昌官聲不顯,精擅鉆營���,晚年為惡鄉里縱子行兇,下場不佳��,但這并不影響他成為中國書畫歷史上的巔峰人物�����。至于畫工精擅與否�,這與個人的修為有關�。有人以詩書為主,作畫不過愛好�����,故多“逸筆草草���,聊寫胸中逸氣爾”�,有人則以畫為主,自然畫工精湛�,關鍵是畫中所傳達的文人氣息���。西方人說��,西方的繪畫是科學的,而中國的繪畫是哲學的���,誠哉斯言。

而進入現當代以來����,尤其是建國以來�,我們的美術教育和審美體系發生了巨大的變化����,絕大多數的畫家作品中基本上再也看不到那種傳統的文人氣息�,更別提什么詩書畫統一的境界了。尤其書家��、畫家成為一種職業以后����,絕大多數以書畫作為賺取名利的工具,又怕自己被人說沒文化,所以處處標榜自己是文人畫,故作高深,百般丑態,令人作嘔而已。

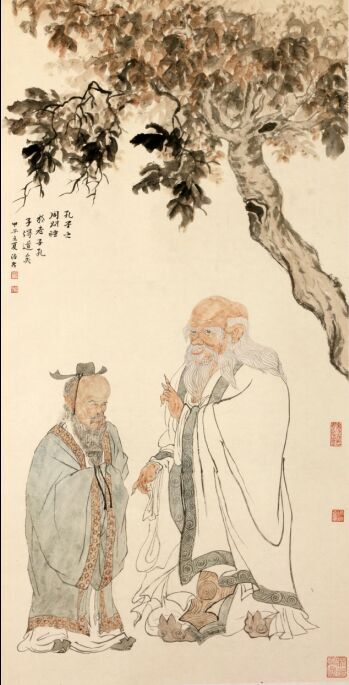

郭浩然作品

福:你的話語一陣見血,是否太尖刻了,會得罪人的�����。

郭:我活了半輩子了���,既不想在某某體制中混飯吃��,更不想以此跑江湖賣畫糊口����,何必在乎那么多���!有些話如鯁在喉不吐不快罷了��。

福:古人說:“筆墨當隨時代”,現在新時代是否當有新氣象�?

郭:其實筆墨仍然是那個筆墨���,只不過時代變化���,藝術家終究是人��,是帶有時代氣息的個體,自然帶有時代的烙印,所以當代的藝術家們其實根本不必追求所謂的“文人畫”,完全可以用傳統的筆墨開創出屬于自己的風格和特色����。當然����,這個時代多姿多彩�����,追新出新和創新����,五花八門層出不窮�����,何必非要標榜自己是“文人畫”呢��?沒文化也可干大事,古人不是說“坑灰未冷山東亂,劉項原來不讀書”嗎����!哈哈�����!

福:我可以把這看作是一個冷笑話吧,現在有些人以“活在當下”為座右銘就是此意吧。

郭:“活在當下”很有意思,無比真實�����,很有些赤裸裸的氣概��!確實���,他們可以這么說,過去終究是過去了�����,未來天知道是什么樣���?我管不了那么多���,我只活在當下活好現在����,天經地義。這就好比一個赤膊大漢站在街中心��,大聲說老子只管吃飽喝足�,哪管它洪水滔天!

福:原來你是這樣理解這句話的�����,確實有點那個意思�。不過這顯然背離中國文化傳統了。

郭:是啊��,不過畢竟這是一個無比多元的社會��,也總會有那么一些不一樣的人���,我稱之為有良知的藝術家�,他們更知道珍惜中國文化的傳統和傳承���,更珍惜血脈中的人文精神����,更看好中國文化的未來�,因此而孜孜不倦的追求和耕耘著,中國文化的精髓也必將因他們而延續和傳播���,我向他們致以崇高的敬意。

福:中國向來有詩書畫統一之稱,我知道你很早就學古詩詞創作�,后來我又讀過你發表的一些現代詩����,現在你又回到了古詩詞創作,這在你的畫作上經常見到��,這中間經歷了怎樣的過程����?

郭:小時候學古詩詞純粹是受古書影響,古書上經常有大量的詩詞作品�,讀了覺得特別好����,就學著寫一些�。根本不遵循嚴格的平仄韻律,純粹好玩而已����。上大學后開始認真讀了一些詩詞格律方面的書����,才算稍窺門徑����。大學畢業后到北京工作,那時正是朦朧詩高潮時期��,也結識了一些有名的現代詩人��,便也開始寫現代詩和小說。當時以郭也的筆名發表了一些作品,也與別人出過合集�,但在九十年代后就再也沒寫過現代詩了��。近年來又開始寫一些格律詩,主要是題畫詩。

福:嗯,我確實看過不少,印象最深的是一首題寫安徽天柱山古松的詩��,“一樹橫斜一樹直�����,夢里依稀醒后癡����。人間自是多歧路����,何必臨風襟袖濕?”

郭:呵呵��,謝謝你還記得����。

福:古人說“詩中有畫,畫中有詩”是不是詩詞與繪畫之間聯系很深啊?

郭:自從唐王維以后�����,中國畫家基本上都是由文人士大夫擔任�,所以追求詩情畫意是自然而然的事。詩是無聲的畫,畫乃有情的詩��,詩所未能盡言則畫宣之�,畫所未盡之意則詩補之,這正是中國畫的特色,也是所謂文人畫的由來�����。龔賢說“畫者詩之余����,詩者文之余�����,文者道之余���;不能詩���,畫無理����,因知書畫皆士人之余技,非工匠之專業也。”充分闡述了傳統文化中詩與畫的關系和作用���。當然宋以來的院體畫除外,他們基本都是服務于宮廷的專制畫家,只有簽名的權利�����,畫上多無詩作�。至宋末元初趙孟頫提出書法入畫,所謂“石如飛白木如籀,寫竹還與八法通”����,詩書畫才開始真正融合起來����,以后則成為文人畫的標志�。近代以來,張大千以后,畫家基本上都是職業畫家,能自作詩并書法過關的畫家已經很少了����,至于有些人自我標榜為文人畫或新文人畫不過是個笑話而已。其實在文化史上��,詩比畫的地位更高也更難�����,影響也更大����。詩直接觸動人的心靈�����,一首好詩的影響力更為深遠����,甚至會影響一個民族的文化發展�。而畫則遠遠不能與詩相提并論。而且題在畫上的詩詞��,多與畫面所表達之景物有關�,這也是題畫詩的局限性。

福:你的詩中好像總是有一種滄桑感���?這就是閱歷的沉淀嗎?

郭:是啊�����,我這前半生經歷的事情太多了���,是非成敗聚散生死都發生在身邊��,從文革的后半程開始����,這幾十年來的滄桑變化實在難以言說�����,古人說“詩言志”,有感而發��,所以詩中有些感慨和唏噓也屬正常���,說是經歷或閱歷也可���。

福:可是你的畫中卻看不出一點頹廢或荒蕪��,反而透露著一種勃勃的生機���?

郭:這與我信仰道教并尊崇道家的理念有關系���。道家重生��,我母校的校名理念也是這個意思�����,“旦復旦兮,日月光華”�����,生生不息之意也�����。老子說,“道生一���,一生二,二生三��,三生萬物”�,你看其中有四個生“字”。其實我作畫時也并沒有刻意如此�����,但畫作完成后自然就如此����,這就是道的作用,不期然而然,莫知至而至���,道法自然而已。

福:我看你的畫上幾乎都是自己題詩題款,你對自己的書法是否也特有信心�?

郭:信心還是有的��,再說老話不是說“丑媳婦也要見公婆”嗎,一個畫家如果連提筆寫字也不行,那還真是一個笑話���。說實在的,我在書法上下的功夫確實比在畫上多。一方面我的老師確實得了書法的傳承�,另一方面我確實覺得書法比畫更難����。

福:是嗎��?可是我看現在是個人都敢自稱書法家�!而且到處給人題字�����!

郭:確實如此�����,這種事比比皆是�����,每天都在發生�。

福:你能說說對書法的理解嗎��?

郭:我認為我們現代所謂的書法其實是一個很大的誤會�,與古人的書法有著很大的區別��。在古人來說����,童蒙入學開始��,毛筆將伴隨他的一生�����。可以說他們從幼年開始就接受筆法的教授�����,基本筆法早已駕輕就熟。可是為什么古人中反倒是書法家很少呢���?我個人認為這大概有三方面原因。第一個原因首先是有條件,古人記載漢張芝練書池水盡墨�����,洗硯臺把池水都給全染黑了��,后來元朝王冕有詩說“吾家洗硯池頭樹,個個花開淡墨痕”也說的是這個事����。像這種痛下苦功練字的人和事例數不勝數�����,那么這些人靠什么生活,誰來供養他們�����?且不說筆墨紙硯�����,就家中的洗硯池也不是普通人家所能具備的�。至于請名師教授的費用����,購買古人或名家法帖的費用均都不菲。所以想有志于書法����,就必須具備這樣的條件���。而具備這樣條件的就必然是中產階級以上或富貴人家���,而這樣的人家在科舉才能出人頭地的古代����,一定會教育子侄必須以科舉為第一要務����,而書法則只能兼顧�。

其二,就是天分。千千萬萬讀書人個個能寫一筆好字,但僅僅是寫字而已��,如果能把寫字提升到書法的境界����,那必然是具有一定的天分才能在千千萬萬人中脫穎而出。

其三,就是傳承。有了條件,具備一定的天分,如果沒有一定的傳承光憑自己瞎寫���,那絕對成不了書法家。書法家一詞,在古代那絕對是很神圣的一個名詞����。但凡能寫字的讀書人���,莫不以此為榮��。元趙孟頫說“筆法千古不易,結字因時相傳”,這里關鍵就是一個“傳”字��,古人為得傳授嘔心瀝血的例子比比皆是�。只有具備了以上這三個條件,還要再加上幾十年的努力�����,才有可能成為書法家���?�?墒乾F在人呢����?具體情況不用我多說了吧����,對于我們這些從小拿鋼筆和鉛筆的人來說,想成為書法家就的話就得下更大的苦功花更多的時間。當今社會所謂的一些書法家們,也許可以捫心自問一下����,他們到底下了多大功夫���?得了什麼傳承���?怎樣成為的“書法家”�?

福:看來你對書法有自己獨特的領悟�,那你又是怎么學習書法的呢?

郭:獨特領悟不敢當,一得之見吧����。關于書法學習咱們起步都是一樣的����,從上小學描紅開始�����,不過我受益于讀古書�,在書中得知世上原來有書法家�����。大學期間又遇到一個擅長書法的老師��,這才開始認真學習書法,可以說起步很晚。不過有幸的是,得到了一個傳承���。我的老師裴錫榮先生出身于一個中醫世家�,生于1907年,幼讀私塾��,書法是童子功�����?��?箲鹌陂g他在武漢行醫����,結識了國民黨軍管會一位名叫陳康的先生����,陳先生的舅公是晚清書法名家張裕釗的弟子。陳先生書法造詣極高�����,得到了國民黨元老于右任先生的贊賞����。陳先生曾著有《書法概論》一書,于右任先生為其題寫書名�����。陳先生見裴先生敏而好學��,遂將張氏所傳傾囊而授��,從執筆����、書姿���、筆法���、結字��、氣脈到書道養生,可謂理精法密����。裴先生甚為寶之��,可惜他后以醫武著稱,并不以書法名世�。

福:我也知道張裕釗的大名�����,他是曾國藩的弟子?��?墒撬臅鴮W傳承卻不知究竟是什么樣子。能介紹一下嗎����?

郭:沒錯�,張裕釗是曾國藩的弟子并創出以南宮體為代表的書學體系�����。康有為稱其“集碑學之成”�,推崇有加�?���?涤袨樵凇稄V藝舟雙揖》中評贊說:“湖北張裕釗,其書高古渾穆,點畫轉折,皆絕痕跡,而意態通峭特甚��。其神韻皆晉宋得意處���。真能甄晉陶魏���,孕宋梁而育齊隋�����,千年以來無與比����。---吾得其書����,審其落墨運筆,中筆必折,外墨必連�,轉必提頓��,以方為圓,落必含蓄,以圓為方���,故為銳筆而必留,為漲筆而實潔,乃大悟筆法。”康氏自身的書學成就且不論��,但他對張裕釗的書法評價還是頗為中肯的��。關于書法理論前人的著作實在太多了�,張裕釗本人并沒有留下專門的書學著作���,只有二十六字箴言傳世����,這就是“名指得力���,指能轉筆���,落紙輕,注墨辣。發鋒遠�����,收鋒密�,藏鋒深,出鋒烈”。張裕釗傳人眾多遠播日本,所傳授內容是否一致今已經不可考�,但我經裴先生得到的傳承分為以下幾個步驟:一��、養氣法,每日清晨即起活動筋骨吐納呼吸,然后煉養丹田之氣�����,通過特殊方法使其充溢四肢直到指尖���。張先生一代大儒��,首傳此養氣入書之法實來源于孟子�,即孟子所謂“吾善養吾浩然之氣也”����,又謂“氣以直養而無害”。此法除了氣質和養生的作用外,在書法上的直接作用就是可將氣沖溢到手臂中��,由肩到肘到腕到指尖���,分別對應書法中的揮臂書����、懸臂書��、懸肘書���、懸腕書和蠅頭細書�����,熟練后全可氣脈貫通。二為執筆法����,為龍睛式���。三為書姿法���,分別為站姿���、坐姿和壁書姿��。四為運筆法,開始學書不允許先寫字����,而是先練線條和點畫����,再進而擴展到各種筆畫�����,包括永字八法等。最后方為選帖�,即由篆書開始到隸書���、楷書�����、碑書、草書���、行書。非二十年以上不能小成,至于到大成境界并進而開創自家書風��,非畢生努力皆為妄談���。

福:我現在明白你為什么說現代書法是一個誤會了。

郭:是啊�����,如果沒有得到正確的方法并經過如此系統的長期訓練��,就以書法家自居并到處標榜招搖���,不過是名利二字作怪而已�����。

福:聽君一席話,對傳統的書畫藝術確實有了不一樣的體會�。作為老同學更關心的是你會經常描繪家鄉的山川景色嗎����?

郭:也會��,不過這些年回去的少,感覺來了就畫兩張�����。其實我對家鄉的感情還是很深的�,每次回鄉路過家鄉的山與海,都會撥動我心底最敏感的琴弦,我曾畫了一張家鄉的秋色,題詩為“故園風物幾度秋���,韶華易逝今蒼頭。幸有山川堪入畫,畫成遣我一生愁��。”

福:詩寫的真情動人�,感受到了你對家鄉深沉的愛。聊了這么多,對你的在詩詞����、書法���、繪畫上的藝術追求也算有了基本的了解��,尤其是你對傳統文化的堅持更給人深刻印象。祝愿你在這條路上越走越遠,取得更好的成績。

郭:與諸君共勉吧���。

郭浩然老師近影

郭浩然小傳

郭浩然,字長生,1964年生����,河北唐山人����,畢業于復旦大學歷史系�,當代道教書畫家,現定居北京。

其受家庭影響,自幼習文練武,好古成癖,長時間專研國學�,取精用弘�,對儒�����、釋、道�、易經五行等文化領域有研修�。在大學讀書期間����,曾師承拜裴錫榮、金子弢��,系統修習二師的武當嫡傳拳功����、醫術和道法,出版有《老子白話釋秘》《長生健康學》及《未來之易》等專著��。

另自幼酷愛書畫藝術���,遍臨歷代精妙碑貼���,年長后師從著名國畫家吳野洲��、王碩成學習山水����,諳其真諦,汲其精華,畫風深醇雋永而透飄逸灑脫�����,別具文人氣韻風采�����,成為當代書畫苑中之佼佼者�����。