水墨不是新問題,但水墨問題在中國近現(xiàn)代藝術(shù)發(fā)展進(jìn)程中屢屢成為新潮流的核心巨浪。理由很簡單,水墨是中國藝術(shù)精神中揮之不去的情結(jié)和逃脫不掉的心結(jié)。

水墨問題集中起來,無非是“水墨是什么或什么是水墨”、“水墨怎么搞或怎么搞水墨”兩個核心問題。眾人的態(tài)度無非是以下幾種:堅(jiān)守傳統(tǒng)趣味的老派、以實(shí)驗(yàn)水墨作為先鋒理念媒介的新派,或者是依據(jù)個人天分恣意發(fā)揮的自由派。無論何門何派恐怕都含糊其辭地贊同藝術(shù)當(dāng)隨時代俱進(jìn)的閃爍之詞。在藝術(shù)多元化的當(dāng)下,統(tǒng)一的藝術(shù)標(biāo)準(zhǔn)似乎成為苛求。不同的立場自然有不同的游戲規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn),我們也只能在多元語境中尋求一點(diǎn)共識的平衡。

拋開趣味格調(diào)等限制性條件不論,我們姑且提出評判好作品的三重邏輯:其一,并不在意是否具有“當(dāng)代性”(或“現(xiàn)代性”或“后現(xiàn)代性”),而關(guān)注作品本身的精彩程度。其二,并不在意采用何種媒介,而關(guān)注作者是否巧妙、恰切地通過所選媒材將其想法(不僅是觀念)表達(dá)到位。其三,并不在意宏大敘事還是日常瑣事,而關(guān)注是否與當(dāng)下事物存在聯(lián)系抑或提出問題。

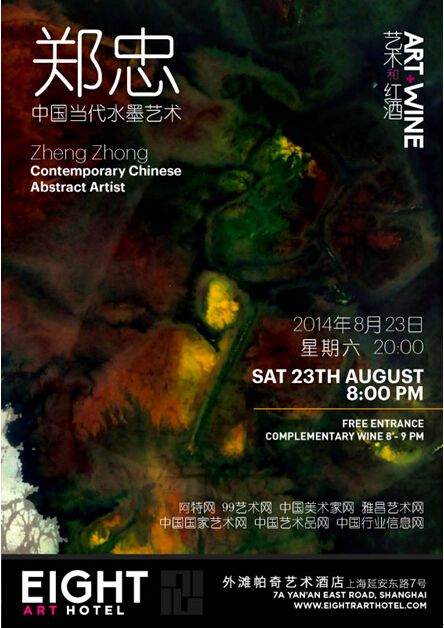

曾以版畫家成名的鄭忠最近推出了他的系列抽象水墨作品,包括《谷音系列》(2008-2012)、《碣石篇》(2013)、《極地系列》(2014)、《異境系列》(2014)等。都讓人眼前一亮,拍案叫好。鄭忠對于拓印技術(shù)的控制力和潑墨技法的領(lǐng)悟力,在作品中集中爆發(fā)出來。在大效果上,作品采用潑墨控制畫面的結(jié)構(gòu)和層次,筆勢豪放墨色淋漓自不必說,更因隱棄了具象的輪廓而潤澤了氣韻的流轉(zhuǎn)。加之作者擅長的拓印手法,將自然空間的質(zhì)感層層滲透到紙面,形成新穎別致的抽象視覺體系,頗有“獨(dú)得玄門”之感。畫面不是簡單的一氣呵成,而是渾然天成與精心控制兩種力量之間的微妙博弈,如太極推手般在畫面上包裹了隱隱可見的生動氣息,再加之分寸有度的色彩,讓整個畫面鮮活起來。整體布局也深得傳統(tǒng)水墨之精髓:“古人用筆,極塞實(shí)處,愈見虛靈。”“虛處實(shí)則通體皆靈,愈多而愈不厭,玩此可想昔人慘淡經(jīng)營之妙。”

這組作品無論在理念、技法和審美趣味上,都與西方的抽象體系和符號化的實(shí)驗(yàn)水墨都毫不搭界。它的抽象美感根源自中國傳統(tǒng)的藝術(shù)精神,從水墨的意蘊(yùn)中陡然而生,既突然又親切,讓人根本來不及想起所謂西方的冷抽象熱抽象,亦或是嚴(yán)重符號化的實(shí)驗(yàn)水墨。它們是如此凌厲直接、直射人心,又厚潤華滋,回味綿長。在情趣格調(diào)上,倒是可以從傳統(tǒng)審美趣味的品調(diào)中一一找到。既有雄渾、豪放,又有沉著、勁健;既得縝密綺麗之妙,又含自然、含蓄之味。

鄭忠水墨作品<谷音系列之十二> 尺寸:138x69cm 創(chuàng)作年代:2010年

好作品明眼人一望便知毋庸贅述,因此不是本文的重點(diǎn)。在關(guān)于“好作品的三重邏輯”上,這組作品第一眼讓人很難一下子說清它到底是傳統(tǒng)還是當(dāng)代,倘若用“現(xiàn)代性”和“后”理論來闡述,恐怕也可洋洋灑灑落筆成海。知其佳而言其所以佳,如果我們更深入地討論另外兩重邏輯,看鄭忠如何“將他人生持續(xù)性的感悟用極為巧妙妥帖的方法融入”自身的藝術(shù)創(chuàng)作中;看鄭忠如何以虛靈天真的的自然圖像返照充實(shí)大氣的深層美學(xué)理念和精神維度,借此反省時下人們精神氣度的重大問題,讀畫的體悟就會顯得更加飽滿盈實(shí)。

我們權(quán)且從鄭忠的藝術(shù)經(jīng)歷說起。鄭忠成名很早,1993年其版畫處女作《米字格系列之一》就獲全國版畫展銀獎和美國廖氏版畫獎。1997年中央美術(shù)學(xué)院的版畫名師廣軍、吳長江等人欣賞其作品,推薦在中國美術(shù)館舉辦個展,當(dāng)時在藝術(shù)圈里算是頗有名氣。

但其“完成最初建設(shè)”卻要把時光穿梭到1979年。是年鄭忠以17歲的年紀(jì)入海軍南海艦隊(duì)服役。七年的潛水員生涯未必真的使他“深刻地感悟出人生的真諦和藝術(shù)的本質(zhì)”,但如鄭忠自己所言:“當(dāng)初潛水員生涯從海底出水”“我的脊柱承受過若干個大氣圧的重愛,我已經(jīng)完成了我最初的建設(shè)。”這是心靈與眼界的建設(shè),也是他此后三十余年藝術(shù)生涯的根基。

退伍后,鄭忠考入南通師專美術(shù)系,畢業(yè)后,不甘寂寞勇于嘗試的他就像當(dāng)年無數(shù)投身改革熱潮中的熱血青年一樣,在社會大潮中激昂翻滾過,當(dāng)過技術(shù)工人,開過公司做過老板。九十年代初期,在絲印廠當(dāng)工程師時,他潛心研究傳統(tǒng)工藝,研制開發(fā)的項(xiàng)目獲“一九九二年全國星火計(jì)劃成果專利技術(shù)博覽會”金獎和“全國青年科技博覽會”金獎等,并獲得國家專利。凡此種種,足見其勤思刻苦,永遠(yuǎn)充滿語不驚人死不休的牛勁!也可見其在技術(shù)方面用力之深。

但藝術(shù)才是他終極熱愛的東西。同一時期,他逐漸回歸藝術(shù)。在入中央美術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)之前,他的藝術(shù)功底和藝術(shù)觀念其實(shí)已經(jīng)成熟。隨后十幾年正如鄭忠自己在感悟中寫的“北漂、西上(客座西安美院)、南下、(入駐深圳觀瀾版畫村),回溯(回到生身之地長江三角洲的古邑青墩)”,他的質(zhì)樸本真和野性使他不甘在當(dāng)代藝術(shù)的江湖盛宴中觥籌交錯,而是將其視為游弋體驗(yàn)的大游戲場。較之于潛水員在海底受到的大氣壓,鄭忠在世俗的游戲場中尋找精神的空靈。于是,因?yàn)橛坞x于主流之外,自然一直不為人熟知。